資料2 持続可能性の確保 (123 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

論点①

有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方等

介護保険部会(第128回)

資料3

令和7年11月10日

現状・課題(続き)

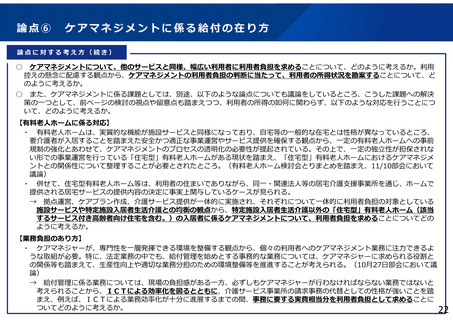

3.有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方について

(いわゆる「囲い込み」の背景と実態について)

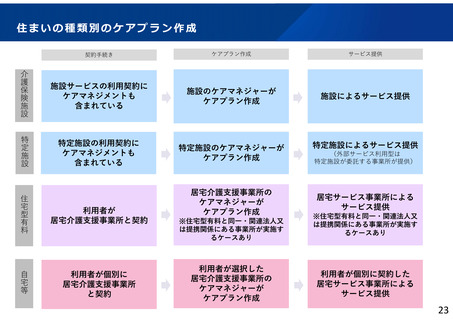

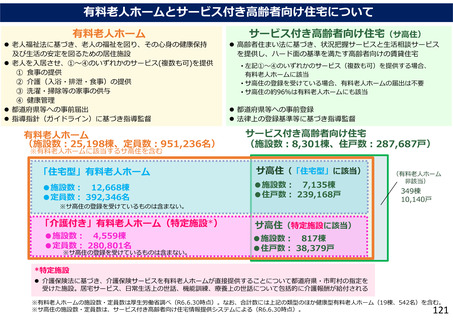

○ 特定施設(「介護付き」有料老人ホーム)においては、有料老人ホームが入居者との間で入居契約及び特定施設入居者生活介護

サービス利用契約を結び、有料老人ホームが配置するケアマネジャーがケアプランを作成した上で、一般型の場合は有料老人ホーム

自らが、外部サービス利用型の場合は有料老人ホームと委託契約を締結した介護事業所(委託事業者)が、入居者に対して介護サー

ビスを提供する関係にある。

○ 一方、「住宅型」有料老人ホームの場合は、有料老人ホームが入居者との間で入居契約を結んだ上で、ケアプランの作成や介護

サービスについては、入居者が地域の介護事業所と自由に契約し、それぞれの介護事業所がサービスを提供する関係にある。しかし、

有料老人ホームと介護事業所が形式上は別個に運営されているものの、実態としては有料老人ホームと同一・関連法人等の介護事業

所が併設され、有料老人ホーム運営事業者が入居者に対して介護も事実上一体的に提供している形態が多い。

○ 「住宅型」有料老人ホームやサ高住において入居者に対し過剰な介護サービスの提供(いわゆる「囲い込み」)が生じる背景とし

て、「住宅型」有料老人ホームやサ高住の入居者に介護サービスを提供する場合は出来高報酬であり、かつ、介護報酬の利用上限額

が特定施設よりもやや高いこと、また、有料老人ホームと同一・関連法人が事業所を併設・隣接するなどして、居宅系サービスを展

開している場合が多いという実態が指摘されている。

○ 令和6年度に実施した調査研究事業における複数市を対象とした調査において、「住宅型」有料老人ホーム及びサ高住の平均要介護

度と平均区分支給限度額利用割合に正の相関が見られ、要介護度が高くなるにつれ、支給限度額利用割合も高くなる傾向が確認された。

(ケアマネジメントのプロセスの透明化について)

○ 特定の介護事業所によって高齢者住まいの入居者に対して介護サービスが集約的に提供されることや、要介護度の高い方について

適切なケアプランに基づき支給限度額の上限に至るサービス利用自体は当然にあり得るが、入居者の選択の自由が保障されているか、

個々の高齢者の状態に応じた適切なアセスメント等のプロセスに基づいてケアマネジメント及びサービス提供が行われているかが重

要と考えられる。そのうえで入居者が適切にサービス等を選択できる状況であれば、併設の介護サービスが安定的に確保される状態

自体は望ましいことと考えられるが、一律の過剰サービス提供によって不利益を受ける入居者があってはならないと考えられる。

○ 入居者自身の選択及び決定による、入居者本位のサービス利用を担保するためには、ケアマネジメントの中立性の確保が重要と考え

られる。かかりつけ医やケアマネジャーは入居者本人が選択することが基本であり、入居者がそれを変更したくない意思を持っている

のであれば尊重されるべきであり、ケアマネジャーの変更が実質的な入居要件になっているとすれば是正する必要があると考えられる。

○ また、高齢者が高齢者住まいに入居する際に、本人の希望に応じて、それまでに使っていたケアマネジャーあるいは介護サービス

を入居後も利用できることが法令に基づき担保されるべきことを、地域包括支援センター、地域のケアマネジャーや医療ソーシャル

ワーカーといった専門職が認識を深めることが必要であり、高齢者本人やその家族等の選択が周囲の専門職に適切にサポートされる

体制づくりが必要と考えられる。

122