よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (39 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・入院編

1

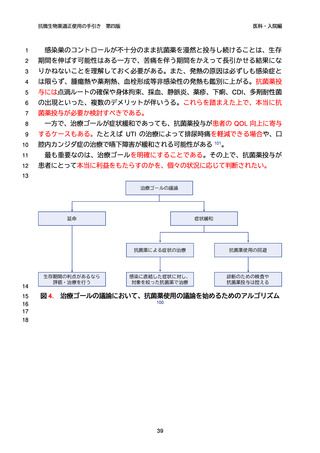

感染巣のコントロールが不十分のまま抗菌薬を漫然と投与し続けることは、生存

2

期間を伸ばす可能性はある一方で、苦痛を伴う期間をかえって長引かせる結果にな

3

りかねないことを理解しておく必要がある。また、発熱の原因は必ずしも感染症と

4

は限らず、腫瘍熱や薬剤熱、血栓形成等非感染性の発熱も鑑別に上がる。抗菌薬投

5

与には点滴ルートの確保や身体拘束、採血、静脈炎、薬疹、下痢、CDI、多剤耐性菌

6

の出現といった、複数のデメリットが伴いうる。これらを踏まえた上で、本当に抗

7

菌薬投与が必要か検討すべきである。

8

一方で、治療ゴールが症状緩和であっても、抗菌薬投与が患者の QOL 向上に寄与

9

するケースもある。たとえば UTI の治療によって排尿時痛を軽減できる場合や、口

10

腔内カンジダ症の治療で嚥下障害が緩和される可能性がある 101。

11

12

最も重要なのは、治療ゴールを明確にすることである。その上で、抗菌薬投与が

患者にとって本当に利益をもたらすのかを、個々の状況に応じて判断されたい。

13

14

15

16

17

18

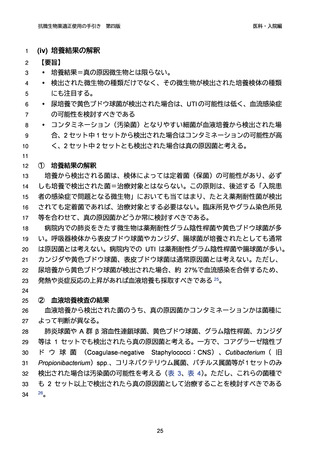

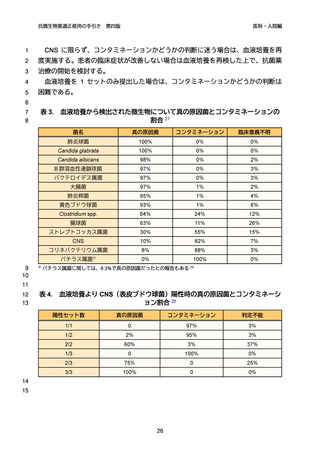

図 4.

治療ゴールの議論において、抗菌薬使用の議論を始めるためのアルゴリズム

100

39

第四版

医科・入院編

1

感染巣のコントロールが不十分のまま抗菌薬を漫然と投与し続けることは、生存

2

期間を伸ばす可能性はある一方で、苦痛を伴う期間をかえって長引かせる結果にな

3

りかねないことを理解しておく必要がある。また、発熱の原因は必ずしも感染症と

4

は限らず、腫瘍熱や薬剤熱、血栓形成等非感染性の発熱も鑑別に上がる。抗菌薬投

5

与には点滴ルートの確保や身体拘束、採血、静脈炎、薬疹、下痢、CDI、多剤耐性菌

6

の出現といった、複数のデメリットが伴いうる。これらを踏まえた上で、本当に抗

7

菌薬投与が必要か検討すべきである。

8

一方で、治療ゴールが症状緩和であっても、抗菌薬投与が患者の QOL 向上に寄与

9

するケースもある。たとえば UTI の治療によって排尿時痛を軽減できる場合や、口

10

腔内カンジダ症の治療で嚥下障害が緩和される可能性がある 101。

11

12

最も重要なのは、治療ゴールを明確にすることである。その上で、抗菌薬投与が

患者にとって本当に利益をもたらすのかを、個々の状況に応じて判断されたい。

13

14

15

16

17

18

図 4.

治療ゴールの議論において、抗菌薬使用の議論を始めるためのアルゴリズム

100

39