よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (27 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・入院編

1

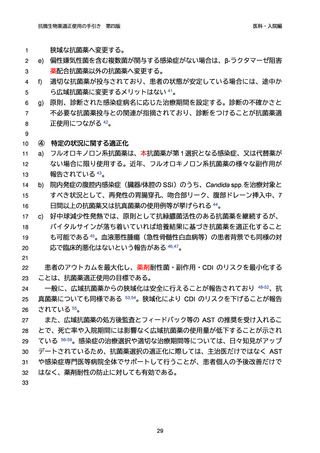

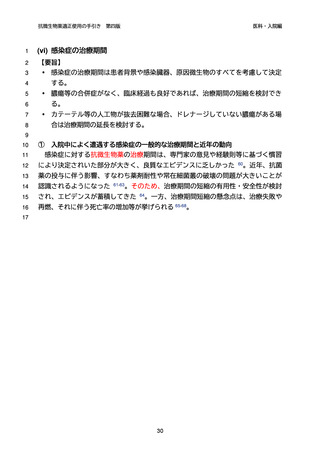

(v) 抗菌薬の選択の適正化

2

【要旨】

3

治療開始後には、必ず治療効果を評価し、治療開始 72 時間の時点で細菌感染症

の証拠がなければ抗菌薬の中止を検討する。

4

5

培養で検出された細菌のうち、原因菌と考えられる細菌をカバーする狭域スペ

クトラムの抗菌薬へ変更する(狭域化:de-escalation、narrowing)

。

6

7

治療開始 72 時間以内であっても患者の状態が悪化する場合には、原因臓器、原

因微生物、抗菌薬選択について再検討する。

8

9

10

11

12

①

治療効果と培養結果判定のタイミング

初期治療において全例で適切な抗菌薬を選択することは現実には難しく、結果的

に不適切な使用や不要な抗菌薬が投与される場面も少なくない(付録 p x 参照)。

13

よって、治療開始後は適切に治療効果を評価し、培養検査の結果等を参考にして

14

抗菌薬治療を適正化することが必要である。入院患者に対して開始した経験的治療

15

の抗菌薬に対する治療評価と抗菌薬の適正化は、治療開始 72 時間後を推奨する 28-31。

16

血液培養は検査が開始され 48 時間以上陰性であれば、99.8%は陰性との報告があ

17

り 32、また、好中球減少性発熱の患者における菌血症も 24 時間以内に血液培養は

18

90%以上で陽性になることが報告されている 33。カンジダは一般細菌と比べてより

19

長い発育時間を要するが、院内発熱で問題となる真菌のほとんどは培養開始から 72

20

時間以内に陽性となる 34。

21

肺炎、UTI は、72 時間経過した時点で改善を認めているかどうかが治療効果判定

22

の目安とされている 31,35。この際、グラム染色を繰り返すことで、培養検査を用い

23

るよりも迅速に効果判定できる場合がある。肺炎における喀痰のグラム染色、UTI に

24

おける尿のグラム染色では、少なくとも適切な抗菌薬を開始した翌日には菌減少を

25

確認することができる。逆に、菌が減少していなければその抗菌薬が奏効していな

26

い可能性を考える。

27

細菌検査を外部機関に委託している施設では輸送に要する時間の分だけ、培養検

28

査結果に基づいた評価のタイミングが遅れる可能性があるため、そのような状況で

29

はグラム染色を利用する。

30

31

日々、患者を評価することは重要であるが、実臨床において 72 時間後というのは、

a) 培養検査の結果のほとんどが判明し、感染症診断及び原因微生物診断が確立

32

(あるいは疑いが否定)できるタイミング

33

b) 抗菌薬治療に対する効果が確認できるタイミング

34

27

第四版

医科・入院編

1

(v) 抗菌薬の選択の適正化

2

【要旨】

3

治療開始後には、必ず治療効果を評価し、治療開始 72 時間の時点で細菌感染症

の証拠がなければ抗菌薬の中止を検討する。

4

5

培養で検出された細菌のうち、原因菌と考えられる細菌をカバーする狭域スペ

クトラムの抗菌薬へ変更する(狭域化:de-escalation、narrowing)

。

6

7

治療開始 72 時間以内であっても患者の状態が悪化する場合には、原因臓器、原

因微生物、抗菌薬選択について再検討する。

8

9

10

11

12

①

治療効果と培養結果判定のタイミング

初期治療において全例で適切な抗菌薬を選択することは現実には難しく、結果的

に不適切な使用や不要な抗菌薬が投与される場面も少なくない(付録 p x 参照)。

13

よって、治療開始後は適切に治療効果を評価し、培養検査の結果等を参考にして

14

抗菌薬治療を適正化することが必要である。入院患者に対して開始した経験的治療

15

の抗菌薬に対する治療評価と抗菌薬の適正化は、治療開始 72 時間後を推奨する 28-31。

16

血液培養は検査が開始され 48 時間以上陰性であれば、99.8%は陰性との報告があ

17

り 32、また、好中球減少性発熱の患者における菌血症も 24 時間以内に血液培養は

18

90%以上で陽性になることが報告されている 33。カンジダは一般細菌と比べてより

19

長い発育時間を要するが、院内発熱で問題となる真菌のほとんどは培養開始から 72

20

時間以内に陽性となる 34。

21

肺炎、UTI は、72 時間経過した時点で改善を認めているかどうかが治療効果判定

22

の目安とされている 31,35。この際、グラム染色を繰り返すことで、培養検査を用い

23

るよりも迅速に効果判定できる場合がある。肺炎における喀痰のグラム染色、UTI に

24

おける尿のグラム染色では、少なくとも適切な抗菌薬を開始した翌日には菌減少を

25

確認することができる。逆に、菌が減少していなければその抗菌薬が奏効していな

26

い可能性を考える。

27

細菌検査を外部機関に委託している施設では輸送に要する時間の分だけ、培養検

28

査結果に基づいた評価のタイミングが遅れる可能性があるため、そのような状況で

29

はグラム染色を利用する。

30

31

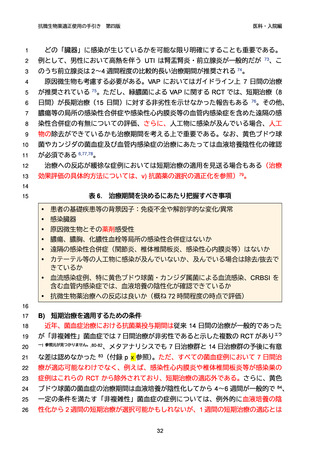

日々、患者を評価することは重要であるが、実臨床において 72 時間後というのは、

a) 培養検査の結果のほとんどが判明し、感染症診断及び原因微生物診断が確立

32

(あるいは疑いが否定)できるタイミング

33

b) 抗菌薬治療に対する効果が確認できるタイミング

34

27