よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・入院編

1

度が高いため、通常の便培養ではなく、CDI の検査を行う(C. difficile の項目参照)

2

3。

膿汁は、既に空気に触れている開放膿と空気に触れていない閉鎖膿に分けられる。

3

4

閉鎖膿の場合、嫌気性菌の関与も考えられるため、嫌気培養も依頼する。糖尿病足

5

壊疽等の創部培養を提出する際は、創部表面ではなく壊死組織をデブリドマンした

6

後のなるべく深部の液体や組織を検体として提出することが推奨されている 8。特に、

7

スワブ(綿棒)で採取された創部表面の培養に関しては常在菌が発育してしまうこ

8

ともあり、解釈が難しい。

9

10

②

血液培養を採取すべきタイミング

11

抗菌薬投与開始前と、既に抗菌薬投与中で広域抗菌薬に変更する前には必ず血液

12

培養を採取する。発熱、悪寒戦慄、原因不明の低体温、原因不明のショック、原因

13

不明の意識障害、原因不明の炎症反応上昇等でも血液培養を採取する。1 セットあた

14

り 20 mL(好気ボトル 10 mL、嫌気ボトル 10 mL)の血液を採取し、原則 2 セット

15

以上採取する。成人の入院患者を対象にした研究では血液培養 1 セット、2 セット、

16

3 セット採取時の陽性率はそれぞれ 73.1%、89.7%、98.2%である 9。

17

18

③

その他

19

原則、感染症の治療効果判定として培養検査を再検しない。例外は、感染性心内

20

膜炎等の血管内感染症、又は血液から黄色ブドウ球菌あるいはカンジダが検出され

21

た場合である。これらの状況では、治療効果判定として治療開始後に必ず血液培養

22

を再検すべきである(「黄色ブドウ球菌」、「カンジダ」の項参照)。なお、肺炎にお

23

ける喀痰や UTI における尿等では、グラム染色で菌の減少や消失を見ることにより

24

治療効果判定ができる場合もある。

25

26

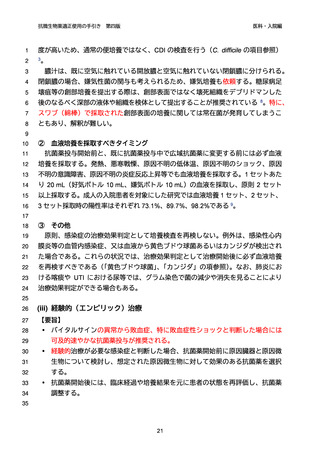

(iii) 経験的(エンピリック)治療

27

【要旨】

28

バイタルサインの異常から敗血症、特に敗血症性ショックと判断した場合には

29

可及的速やかな抗菌薬投与が推奨される。

30

経験的治療が必要な感染症と判断した場合、抗菌薬開始前に原因臓器と原因微

31

生物について検討し、想定された原因微生物に対して効果のある抗菌薬を選択

32

する。

33

34

抗菌薬開始後には、臨床経過や培養結果を元に患者の状態を再評価し、抗菌薬

調整する。

35

21

第四版

医科・入院編

1

度が高いため、通常の便培養ではなく、CDI の検査を行う(C. difficile の項目参照)

2

3。

膿汁は、既に空気に触れている開放膿と空気に触れていない閉鎖膿に分けられる。

3

4

閉鎖膿の場合、嫌気性菌の関与も考えられるため、嫌気培養も依頼する。糖尿病足

5

壊疽等の創部培養を提出する際は、創部表面ではなく壊死組織をデブリドマンした

6

後のなるべく深部の液体や組織を検体として提出することが推奨されている 8。特に、

7

スワブ(綿棒)で採取された創部表面の培養に関しては常在菌が発育してしまうこ

8

ともあり、解釈が難しい。

9

10

②

血液培養を採取すべきタイミング

11

抗菌薬投与開始前と、既に抗菌薬投与中で広域抗菌薬に変更する前には必ず血液

12

培養を採取する。発熱、悪寒戦慄、原因不明の低体温、原因不明のショック、原因

13

不明の意識障害、原因不明の炎症反応上昇等でも血液培養を採取する。1 セットあた

14

り 20 mL(好気ボトル 10 mL、嫌気ボトル 10 mL)の血液を採取し、原則 2 セット

15

以上採取する。成人の入院患者を対象にした研究では血液培養 1 セット、2 セット、

16

3 セット採取時の陽性率はそれぞれ 73.1%、89.7%、98.2%である 9。

17

18

③

その他

19

原則、感染症の治療効果判定として培養検査を再検しない。例外は、感染性心内

20

膜炎等の血管内感染症、又は血液から黄色ブドウ球菌あるいはカンジダが検出され

21

た場合である。これらの状況では、治療効果判定として治療開始後に必ず血液培養

22

を再検すべきである(「黄色ブドウ球菌」、「カンジダ」の項参照)。なお、肺炎にお

23

ける喀痰や UTI における尿等では、グラム染色で菌の減少や消失を見ることにより

24

治療効果判定ができる場合もある。

25

26

(iii) 経験的(エンピリック)治療

27

【要旨】

28

バイタルサインの異常から敗血症、特に敗血症性ショックと判断した場合には

29

可及的速やかな抗菌薬投与が推奨される。

30

経験的治療が必要な感染症と判断した場合、抗菌薬開始前に原因臓器と原因微

31

生物について検討し、想定された原因微生物に対して効果のある抗菌薬を選択

32

する。

33

34

抗菌薬開始後には、臨床経過や培養結果を元に患者の状態を再評価し、抗菌薬

調整する。

35

21