よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (22 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・入院編

1

感染症診療では培養検査の結果を得るのに日数を要するため、診断が確定する前

2

に経験的治療を開始することが多い。臨床現場では、細菌感染症かどうか不明な状

3

態で抗菌薬が開始されることがあり、また、細菌感染症だとしても抗菌薬投与開始

4

時に原因菌が判明していないことが多い 10。よって、治療開始前には原因臓器や原

5

因微生物の推定が必要である。

6

7

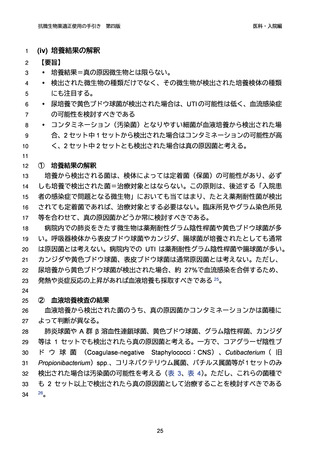

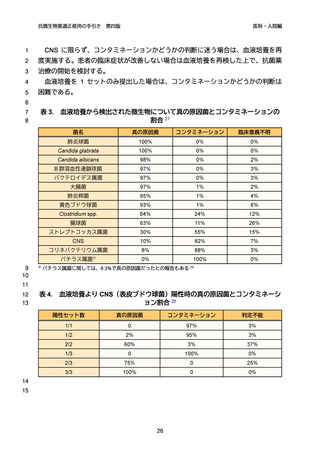

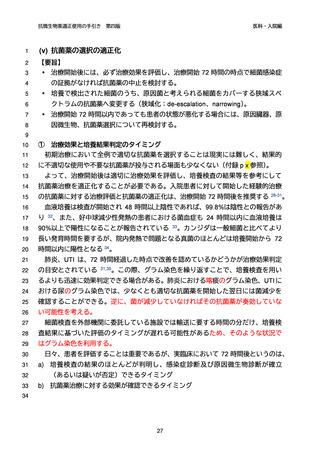

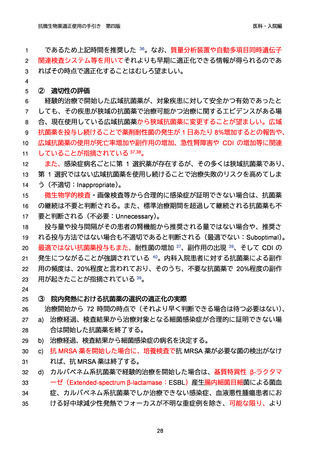

①

感染症に対して経験的治療が必要な状況であるかどうかを評価する

8

「細菌感染症=直ちに経験的治療が必要」というわけではなく、培養結果が待てる

9

状況であれば結果を待つ選択も可能である。一方で、免疫不全者における細菌感染

10

症や、既に臓器不全を伴う敗血症に至っている場合には速やかな抗菌薬投与が必要

11

なため、患者背景や重症度の評価が重要である。実臨床においては、覚えやすい

12

quick Sequential Organ Failure Assessment(qSOFA)や集中治療領域では SOFA ス

13

コア等が使用されることもあるが、単一の指標だけでは判断せず、総合的に判断す

14

る必要がある。表 1 にバイタルサインやその他の指標の評価のポイントについてま

15

とめた。そしてこれらの使用は、治療前と治療後とを比較をすることで、効果判定

16

に役立つ。

17

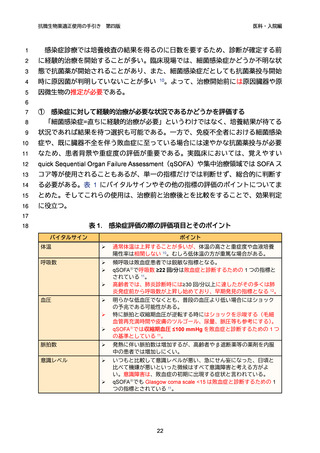

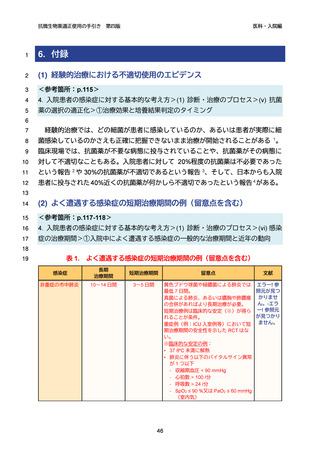

表 1.

18

感染症評価の際の評価項目とそのポイント

バイタルサイン

ポイント

体温

➢

通常体温は上昇することが多いが、体温の高さと重症度や血液培養

陽性率は相関しない 10。むしろ低体温の方が重篤な場合がある。

呼吸数

➢

➢

頻呼吸は敗血症患者では鋭敏な指標となる。

qSOFA※で呼吸数 ≥22 回/分は敗血症と診断するための 1 つの指標と

されている 11。

高齢者では、肺炎診断時には≥30 回/分以上に達したがその多くは肺

炎発症前から呼吸数が上昇し始めており、早期発見の指標となる 12。

➢

血圧

➢

➢

➢

明らかな低血圧でなくとも、普段の血圧より低い場合にはショック

の予兆である可能性がある。

特に脈拍と収縮期血圧が逆転する時にはショックを示唆する(毛細

血管再充満時間や皮膚のツルゴール、尿量、脈圧等も参考にする)。

qSOFA※では収縮期血圧 ≤100 mmHg を敗血症と診断するための 1 つ

の基準としている 11。

脈拍数

➢

発熱に伴い脈拍数は増加するが、高齢者や β 遮断薬等の薬剤を内服

中の患者では増加しにくい。

意識レベル

➢

いつもと比較して意識レベルが悪い、急にせん妄になった、日頃と

比べて機嫌が悪いといった徴候はすべて意識障害と考える方がよ

い。意識障害は、敗血症の初期に出現する症状と言われている。

qSOFA※でも Glasgow coma scale <15 は敗血症と診断するための 1

つの指標とされている 11。

➢

22

第四版

医科・入院編

1

感染症診療では培養検査の結果を得るのに日数を要するため、診断が確定する前

2

に経験的治療を開始することが多い。臨床現場では、細菌感染症かどうか不明な状

3

態で抗菌薬が開始されることがあり、また、細菌感染症だとしても抗菌薬投与開始

4

時に原因菌が判明していないことが多い 10。よって、治療開始前には原因臓器や原

5

因微生物の推定が必要である。

6

7

①

感染症に対して経験的治療が必要な状況であるかどうかを評価する

8

「細菌感染症=直ちに経験的治療が必要」というわけではなく、培養結果が待てる

9

状況であれば結果を待つ選択も可能である。一方で、免疫不全者における細菌感染

10

症や、既に臓器不全を伴う敗血症に至っている場合には速やかな抗菌薬投与が必要

11

なため、患者背景や重症度の評価が重要である。実臨床においては、覚えやすい

12

quick Sequential Organ Failure Assessment(qSOFA)や集中治療領域では SOFA ス

13

コア等が使用されることもあるが、単一の指標だけでは判断せず、総合的に判断す

14

る必要がある。表 1 にバイタルサインやその他の指標の評価のポイントについてま

15

とめた。そしてこれらの使用は、治療前と治療後とを比較をすることで、効果判定

16

に役立つ。

17

表 1.

18

感染症評価の際の評価項目とそのポイント

バイタルサイン

ポイント

体温

➢

通常体温は上昇することが多いが、体温の高さと重症度や血液培養

陽性率は相関しない 10。むしろ低体温の方が重篤な場合がある。

呼吸数

➢

➢

頻呼吸は敗血症患者では鋭敏な指標となる。

qSOFA※で呼吸数 ≥22 回/分は敗血症と診断するための 1 つの指標と

されている 11。

高齢者では、肺炎診断時には≥30 回/分以上に達したがその多くは肺

炎発症前から呼吸数が上昇し始めており、早期発見の指標となる 12。

➢

血圧

➢

➢

➢

明らかな低血圧でなくとも、普段の血圧より低い場合にはショック

の予兆である可能性がある。

特に脈拍と収縮期血圧が逆転する時にはショックを示唆する(毛細

血管再充満時間や皮膚のツルゴール、尿量、脈圧等も参考にする)。

qSOFA※では収縮期血圧 ≤100 mmHg を敗血症と診断するための 1 つ

の基準としている 11。

脈拍数

➢

発熱に伴い脈拍数は増加するが、高齢者や β 遮断薬等の薬剤を内服

中の患者では増加しにくい。

意識レベル

➢

いつもと比較して意識レベルが悪い、急にせん妄になった、日頃と

比べて機嫌が悪いといった徴候はすべて意識障害と考える方がよ

い。意識障害は、敗血症の初期に出現する症状と言われている。

qSOFA※でも Glasgow coma scale <15 は敗血症と診断するための 1

つの指標とされている 11。

➢

22