よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・入院編

1

2

【創部感染症】

3

主に褥瘡感染や手術後の手術部位感染症(Surgical site infection:SSI)がある。

4

SSI は感染部位によって、浅部切開部 SSI、深部切開部 SSI、臓器・体腔 SSI に

5

分けられる 7。

6

臨床所見:創部からの排膿、創部の発赤、腫脹、熱感、疼痛。

7

浅部~深部切開部 SSI:切開部表面からの排膿、創部の発赤、腫脹、熱感、疼痛。

8

臓器・体腔 SSI:臓器・体腔に入っているドレーンからの排膿。

9

臓器診断に必要な検査:浅部 SSI は肉眼所見で臓器診断が可能だが、深部 SSI、

10

臓器・体腔 SSI の場合、エコーや CT 検査等を施行する。

11

微生物診断に必要な検査:創部滲出液や膿汁のグラム染色・培養。臓器・体腔

から無菌的に採取された液体又は組織のグラム染色・培養。

12

13

14

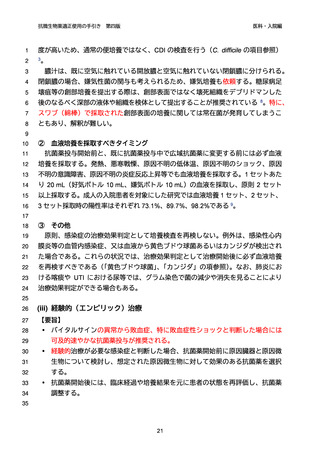

(ii) 適切な微生物学的検査の実施

15

【要旨】

16

臨床症状のない患者に対して、また、質の悪い(不適切に採取された)検体に

対して、培養検査を行わない。

17

18

入院 72 時間以上経過した後に発症した下痢症に対してルーチンで便培養検査を

行わない。

19

20

抗菌薬投与前と広域抗菌薬に変更前は必ず血液培養検査を提出する。

21

原則、感染症の治療効果判定として培養検査を再検しない。

22

23

①

培養検体採取時の注意点

24

臨床症状のない患者に対して培養検査を行わない(例:呼吸器症状のない患者の

25

痰培養検査等)。感染症が疑われる臨床症状を有する患者に抗菌薬を投与する際は、

26

投与前に必ず培養検査を提出する。抗菌薬開始後、臨床症状の改善に乏しく、既に

27

開始されている抗菌薬を変更する場合も、培養検査の提出が望ましい。

28

29

喀痰は唾液成分が少なく、膿性部分が多いものが培養に適している。唾液成分し

かない検体を培養検査に提出しない。

30

尿は、中間尿又は導尿での採取が推奨される。尿道留置カテーテルが挿入されて

31

いる患者で UTI を疑った場合には、可能であればカテーテルを入れ替えてから尿検

32

体を採取することが望ましい。尿沈渣でも白血球が見られなければ、尿培養を提出

33

しない。

34

便は下痢便のみ培養に提出する。薬剤耐性菌のスクリーニング目的以外で固形便

35

を提出してはいけない。入院 72 時間以上経過した後に発症した下痢症では CDI の頻

20

第四版

医科・入院編

1

2

【創部感染症】

3

主に褥瘡感染や手術後の手術部位感染症(Surgical site infection:SSI)がある。

4

SSI は感染部位によって、浅部切開部 SSI、深部切開部 SSI、臓器・体腔 SSI に

5

分けられる 7。

6

臨床所見:創部からの排膿、創部の発赤、腫脹、熱感、疼痛。

7

浅部~深部切開部 SSI:切開部表面からの排膿、創部の発赤、腫脹、熱感、疼痛。

8

臓器・体腔 SSI:臓器・体腔に入っているドレーンからの排膿。

9

臓器診断に必要な検査:浅部 SSI は肉眼所見で臓器診断が可能だが、深部 SSI、

10

臓器・体腔 SSI の場合、エコーや CT 検査等を施行する。

11

微生物診断に必要な検査:創部滲出液や膿汁のグラム染色・培養。臓器・体腔

から無菌的に採取された液体又は組織のグラム染色・培養。

12

13

14

(ii) 適切な微生物学的検査の実施

15

【要旨】

16

臨床症状のない患者に対して、また、質の悪い(不適切に採取された)検体に

対して、培養検査を行わない。

17

18

入院 72 時間以上経過した後に発症した下痢症に対してルーチンで便培養検査を

行わない。

19

20

抗菌薬投与前と広域抗菌薬に変更前は必ず血液培養検査を提出する。

21

原則、感染症の治療効果判定として培養検査を再検しない。

22

23

①

培養検体採取時の注意点

24

臨床症状のない患者に対して培養検査を行わない(例:呼吸器症状のない患者の

25

痰培養検査等)。感染症が疑われる臨床症状を有する患者に抗菌薬を投与する際は、

26

投与前に必ず培養検査を提出する。抗菌薬開始後、臨床症状の改善に乏しく、既に

27

開始されている抗菌薬を変更する場合も、培養検査の提出が望ましい。

28

29

喀痰は唾液成分が少なく、膿性部分が多いものが培養に適している。唾液成分し

かない検体を培養検査に提出しない。

30

尿は、中間尿又は導尿での採取が推奨される。尿道留置カテーテルが挿入されて

31

いる患者で UTI を疑った場合には、可能であればカテーテルを入れ替えてから尿検

32

体を採取することが望ましい。尿沈渣でも白血球が見られなければ、尿培養を提出

33

しない。

34

便は下痢便のみ培養に提出する。薬剤耐性菌のスクリーニング目的以外で固形便

35

を提出してはいけない。入院 72 時間以上経過した後に発症した下痢症では CDI の頻

20