よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・入院編

1

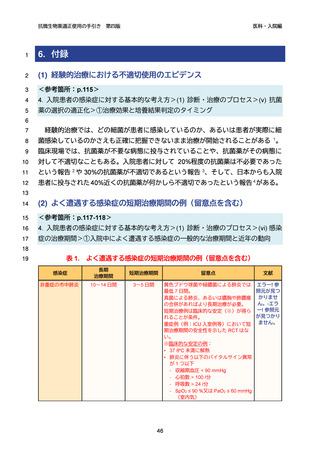

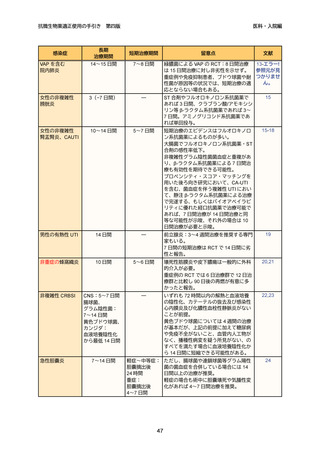

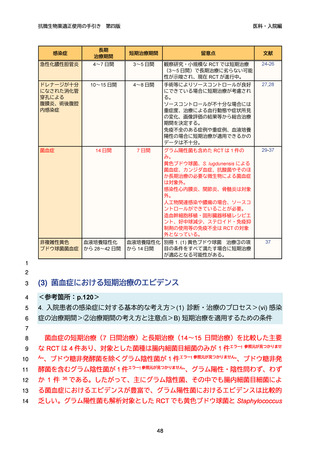

4. 入院患者の感染症に対する基本的な考え方

2

(1) 診断・治療のプロセス

3

(i) 入院患者の発熱へのアプローチ

4

【要旨】

5

入院患者の発熱ではまずは感染症の可能性からアセスメントする。

6

原因微生物の特定には臓器特異的な臨床所見に対応した培養検査が必須である。

7

感染臓器が特定できない場合は、血液培養を 2 セット採取する。

8

入院 72 時間以降に新たに生じた下痢にルーチンで便培養を提出しない(薬剤耐

性菌感染症の抗菌薬適正使用編 CDI の項参照)。

9

10

感染症の検索をしても感染症を示唆する所見が得られなければ、偽痛風や薬剤

熱等の非感染性疾患の可能性について考える。

11

12

13

①

疫学

14

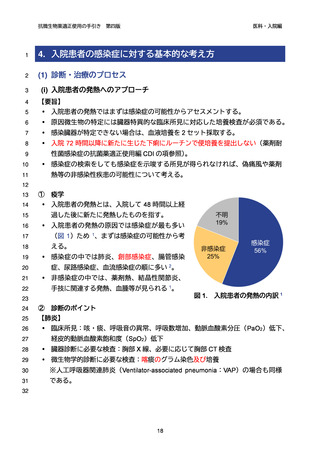

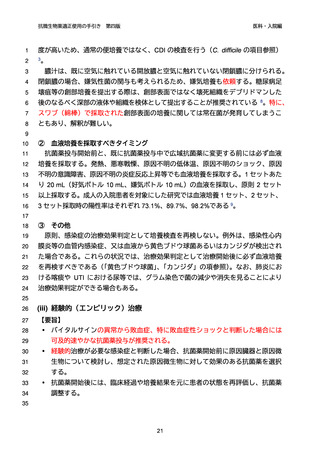

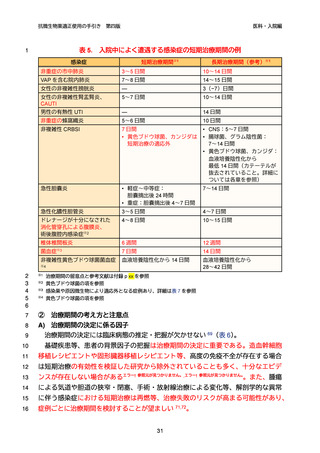

入院患者の発熱とは、入院して 48 時間以上経

過した後に新たに発熱したものを指す。

15

16

入院患者の発熱の原因では感染症が最も多い

17

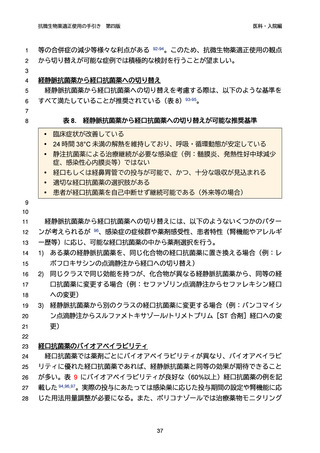

(図 1)ため 1、まずは感染症の可能性から考

18

える。

19

感染症の中では肺炎、創部感染症、腸管感染

20

症、尿路感染症、血流感染症の順に多い 2。

21

非感染症の中では、薬剤熱、結晶性関節炎、

22

手技に関連する発熱、血腫等が見られる 1。

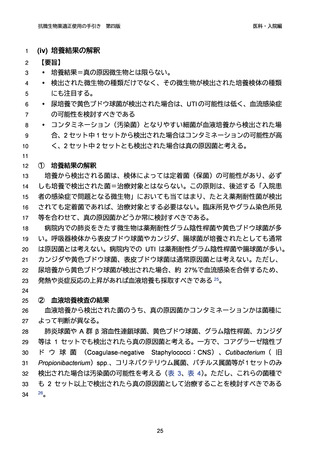

図 1.

23

入院患者の発熱の内訳 1

24

②

25

【肺炎】

26

臨床所見:咳・痰、呼吸音の異常、呼吸数増加、動脈血酸素分圧(PaO2)低下、

27

診断のポイント

経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)低下

28

臓器診断に必要な検査:胸部 X 線、必要に応じて胸部 CT 検査

29

微生物学的診断に必要な検査:喀痰のグラム染色及び培養

30

※人工呼吸器関連肺炎(Ventilator-associated pneumonia:VAP)の場合も同様

31

である。

32

18

第四版

医科・入院編

1

4. 入院患者の感染症に対する基本的な考え方

2

(1) 診断・治療のプロセス

3

(i) 入院患者の発熱へのアプローチ

4

【要旨】

5

入院患者の発熱ではまずは感染症の可能性からアセスメントする。

6

原因微生物の特定には臓器特異的な臨床所見に対応した培養検査が必須である。

7

感染臓器が特定できない場合は、血液培養を 2 セット採取する。

8

入院 72 時間以降に新たに生じた下痢にルーチンで便培養を提出しない(薬剤耐

性菌感染症の抗菌薬適正使用編 CDI の項参照)。

9

10

感染症の検索をしても感染症を示唆する所見が得られなければ、偽痛風や薬剤

熱等の非感染性疾患の可能性について考える。

11

12

13

①

疫学

14

入院患者の発熱とは、入院して 48 時間以上経

過した後に新たに発熱したものを指す。

15

16

入院患者の発熱の原因では感染症が最も多い

17

(図 1)ため 1、まずは感染症の可能性から考

18

える。

19

感染症の中では肺炎、創部感染症、腸管感染

20

症、尿路感染症、血流感染症の順に多い 2。

21

非感染症の中では、薬剤熱、結晶性関節炎、

22

手技に関連する発熱、血腫等が見られる 1。

図 1.

23

入院患者の発熱の内訳 1

24

②

25

【肺炎】

26

臨床所見:咳・痰、呼吸音の異常、呼吸数増加、動脈血酸素分圧(PaO2)低下、

27

診断のポイント

経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)低下

28

臓器診断に必要な検査:胸部 X 線、必要に応じて胸部 CT 検査

29

微生物学的診断に必要な検査:喀痰のグラム染色及び培養

30

※人工呼吸器関連肺炎(Ventilator-associated pneumonia:VAP)の場合も同様

31

である。

32

18