よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・入院編

1

どの「臓器」に感染が生じているかを可能な限り明確にすることも重要である。

2

例として、男性において高熱を伴う UTI は腎盂腎炎・前立腺炎が一般的だが 73、こ

3

のうち前立腺炎は 2~4 週間程度の比較的長い治療期間が推奨される 74。

4

原因微生物も考慮する必要がある。VAP においてはガイドライン上 7 日間の治療

5

が推奨されている 75。ただし、緑膿菌による VAP に関する RCT では、短期治療(8

6

日間)が長期治療(15 日間)に対する非劣性を示せなかった報告もある 76。その他、

7

膿瘍等の局所の感染性合併症や感染性心内膜炎等の血管内感染症を含めた遠隔の感

8

染性合併症の有無についての評価、さらに、人工物に感染が及んでいる場合、人工

9

物の除去ができているかも治療期間を考える上で重要である。なお、黄色ブドウ球

10

菌やカンジダの菌血症及び血管内感染症の治療にあたっては血液培養陰性化の確認

11

が必須である 6,77,78。

12

13

治療への反応が緩徐な症例においては短期治療の適用を見送る場合もある(治療

効果評価の具体的方法については、v) 抗菌薬の選択の適正化を参照)79。

14

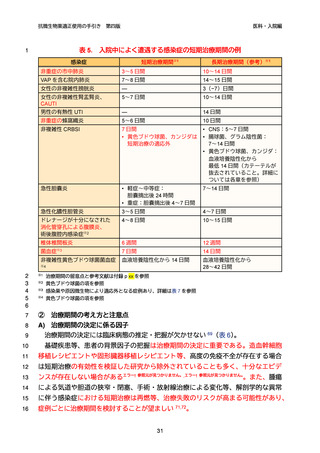

表 6.

15

治療期間を決めるにあたり把握すべき事項

患者の基礎疾患等の背景因子:免疫不全や解剖学的な変化/異常

感染臓器

原因微生物とその薬剤感受性

膿瘍、膿胸、化膿性血栓等局所の感染性合併症はないか

遠隔の感染性合併症(関節炎、椎体椎間板炎、感染性心内膜炎等)はないか

カテーテル等の人工物に感染が及んでいないか、及んでいる場合は除去/抜去で

きているか

血流感染症例、特に黄色ブドウ球菌・カンジダ属菌による血流感染、CRBSI を

含む血管内感染症では、血液培養の陰性化が確認できているか

抗微生物薬治療への反応は良いか(概ね 72 時間程度の時点で評価)

16

17

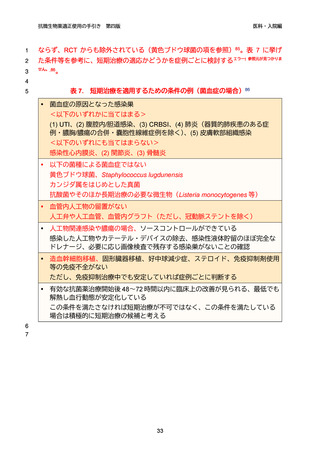

B) 短期治療を適用するための条件

18

近年、菌血症治療における抗菌薬投与期間は従来 14 日間の治療が一般的であった

19

が「非複雑性」菌血症では 7 日間治療が非劣性であると示した複数の RCT がありエラ

20

ー! 参照元が見つかりません。,80-82

、メタアナリシスでも 7 日治療群と 14 日治療群の予後に有意

21

な差は認めなかった 83(付録 p x 参照)。ただ、すべての菌血症例において 7 日間治

22

療が適応可能なわけでなく、例えば、感染性心内膜炎や椎体椎間板炎等が感染巣の

23

症例はこれらの RCT から除外されており、短期治療の適応外である。さらに、黄色

24

ブドウ球菌の菌血症の治療期間は血液培養が陰性化してから 4~6 週間が一般的で 84、

25

一定の条件を満たす「非複雑性」菌血症の症例については、例外的に血液培養の陰

26

性化から 2 週間の短期治療が選択可能かもしれないが、1 週間の短期治療の適応とは

32

第四版

医科・入院編

1

どの「臓器」に感染が生じているかを可能な限り明確にすることも重要である。

2

例として、男性において高熱を伴う UTI は腎盂腎炎・前立腺炎が一般的だが 73、こ

3

のうち前立腺炎は 2~4 週間程度の比較的長い治療期間が推奨される 74。

4

原因微生物も考慮する必要がある。VAP においてはガイドライン上 7 日間の治療

5

が推奨されている 75。ただし、緑膿菌による VAP に関する RCT では、短期治療(8

6

日間)が長期治療(15 日間)に対する非劣性を示せなかった報告もある 76。その他、

7

膿瘍等の局所の感染性合併症や感染性心内膜炎等の血管内感染症を含めた遠隔の感

8

染性合併症の有無についての評価、さらに、人工物に感染が及んでいる場合、人工

9

物の除去ができているかも治療期間を考える上で重要である。なお、黄色ブドウ球

10

菌やカンジダの菌血症及び血管内感染症の治療にあたっては血液培養陰性化の確認

11

が必須である 6,77,78。

12

13

治療への反応が緩徐な症例においては短期治療の適用を見送る場合もある(治療

効果評価の具体的方法については、v) 抗菌薬の選択の適正化を参照)79。

14

表 6.

15

治療期間を決めるにあたり把握すべき事項

患者の基礎疾患等の背景因子:免疫不全や解剖学的な変化/異常

感染臓器

原因微生物とその薬剤感受性

膿瘍、膿胸、化膿性血栓等局所の感染性合併症はないか

遠隔の感染性合併症(関節炎、椎体椎間板炎、感染性心内膜炎等)はないか

カテーテル等の人工物に感染が及んでいないか、及んでいる場合は除去/抜去で

きているか

血流感染症例、特に黄色ブドウ球菌・カンジダ属菌による血流感染、CRBSI を

含む血管内感染症では、血液培養の陰性化が確認できているか

抗微生物薬治療への反応は良いか(概ね 72 時間程度の時点で評価)

16

17

B) 短期治療を適用するための条件

18

近年、菌血症治療における抗菌薬投与期間は従来 14 日間の治療が一般的であった

19

が「非複雑性」菌血症では 7 日間治療が非劣性であると示した複数の RCT がありエラ

20

ー! 参照元が見つかりません。,80-82

、メタアナリシスでも 7 日治療群と 14 日治療群の予後に有意

21

な差は認めなかった 83(付録 p x 参照)。ただ、すべての菌血症例において 7 日間治

22

療が適応可能なわけでなく、例えば、感染性心内膜炎や椎体椎間板炎等が感染巣の

23

症例はこれらの RCT から除外されており、短期治療の適応外である。さらに、黄色

24

ブドウ球菌の菌血症の治療期間は血液培養が陰性化してから 4~6 週間が一般的で 84、

25

一定の条件を満たす「非複雑性」菌血症の症例については、例外的に血液培養の陰

26

性化から 2 週間の短期治療が選択可能かもしれないが、1 週間の短期治療の適応とは

32