よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・入院編

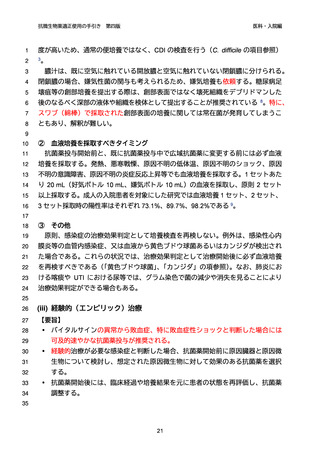

入院患者で有用な指標

1

2

3

ポイント

食事量

➢

食事量の低下を伴う発熱は、菌血症の指標になる 13。

悪寒、戦慄

➢

軽い悪寒(ジャケットを羽織りたくなる状況)、悪寒(ブランケット

を羽織りたくなる状況)

、戦慄(厚いブランケットをしてもブルブル

している状況)は、それぞれ菌血症のオッズ比が 1.8、4.1、12.1 で

ある 14。

血糖値

➢

原因不明の低血糖が出現した場合も、敗血症の予兆の可能性がある

15。

※

Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021 では敗血症や敗血症性ショックのスクリーニングツールとして,

qSOFA を単独で使用しないことが推奨されている 16。

4

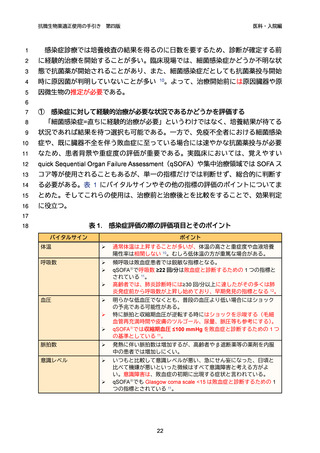

基本的には単一の数値のみで判断をせずに、発熱以外のバイタルサイン、悪寒戦

5

慄の有無、食事量の低下や低血糖等の所見を中心に評価すべき敗血症の前兆を見逃

6

さないことが重要である。日常臨床で頻用される白血球数(WBC)、C 反応性蛋白

7

(CRP)は、感染症以外の他の様々な要因でも変動するため経験的治療に対する主

8

たる指標として推奨されない 16。プロカルシトニンは細菌感染症に対して特異的と

9

言われているが、院内の菌血症患者における感度は十分ではないという報告もある 1。

10

また、プロカルシトニンは抗菌薬中止の参考指標として使用できる可能性はあるが

11

17-19、抗菌薬開始・選択の指標としては有用ではない。上記徴候に加えて、臓器障害

12

があれば重症であり、より初期治療選択が重要になる。臓器障害評価の指標の 1 つ

13

として既述の SOFA スコアが有用である 17。

14

15

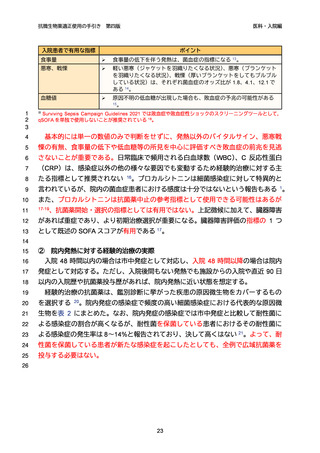

②

院内発熱に対する経験的治療の実際

16

入院 48 時間以内の場合は市中発症として対応し、入院 48 時間以降の場合は院内

17

発症として対応する。ただし、入院後間もない発熱でも施設からの入院や直近 90 日

18

以内の入院歴や抗菌薬投与歴があれば、院内発熱に近い状態を想定する。

19

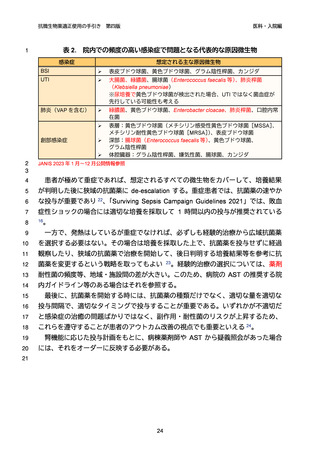

経験的治療の抗菌薬は、鑑別診断に挙がった疾患の原因微生物をカバーするもの

20

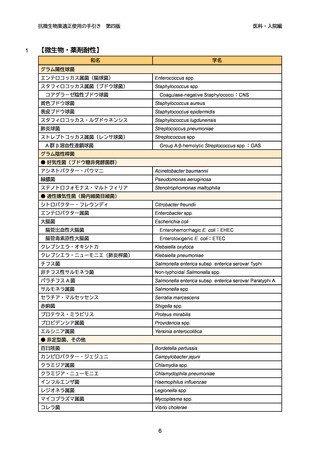

を選択する 20。院内発症の感染症で頻度の高い細菌感染症における代表的な原因微

21

生物を表 2 にまとめた。なお、院内発症の感染症では市中発症と比較して耐性菌に

22

よる感染症の割合が高くなるが、耐性菌を保菌している患者におけるその耐性菌に

23

よる感染症の発生率は 8〜14%と報告されており、決して高くはない 21。よって、耐

24

性菌を保菌している患者が新たな感染症を起こしたとしても、全例で広域抗菌薬を

25

投与する必要はない。

26

23

第四版

医科・入院編

入院患者で有用な指標

1

2

3

ポイント

食事量

➢

食事量の低下を伴う発熱は、菌血症の指標になる 13。

悪寒、戦慄

➢

軽い悪寒(ジャケットを羽織りたくなる状況)、悪寒(ブランケット

を羽織りたくなる状況)

、戦慄(厚いブランケットをしてもブルブル

している状況)は、それぞれ菌血症のオッズ比が 1.8、4.1、12.1 で

ある 14。

血糖値

➢

原因不明の低血糖が出現した場合も、敗血症の予兆の可能性がある

15。

※

Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021 では敗血症や敗血症性ショックのスクリーニングツールとして,

qSOFA を単独で使用しないことが推奨されている 16。

4

基本的には単一の数値のみで判断をせずに、発熱以外のバイタルサイン、悪寒戦

5

慄の有無、食事量の低下や低血糖等の所見を中心に評価すべき敗血症の前兆を見逃

6

さないことが重要である。日常臨床で頻用される白血球数(WBC)、C 反応性蛋白

7

(CRP)は、感染症以外の他の様々な要因でも変動するため経験的治療に対する主

8

たる指標として推奨されない 16。プロカルシトニンは細菌感染症に対して特異的と

9

言われているが、院内の菌血症患者における感度は十分ではないという報告もある 1。

10

また、プロカルシトニンは抗菌薬中止の参考指標として使用できる可能性はあるが

11

17-19、抗菌薬開始・選択の指標としては有用ではない。上記徴候に加えて、臓器障害

12

があれば重症であり、より初期治療選択が重要になる。臓器障害評価の指標の 1 つ

13

として既述の SOFA スコアが有用である 17。

14

15

②

院内発熱に対する経験的治療の実際

16

入院 48 時間以内の場合は市中発症として対応し、入院 48 時間以降の場合は院内

17

発症として対応する。ただし、入院後間もない発熱でも施設からの入院や直近 90 日

18

以内の入院歴や抗菌薬投与歴があれば、院内発熱に近い状態を想定する。

19

経験的治療の抗菌薬は、鑑別診断に挙がった疾患の原因微生物をカバーするもの

20

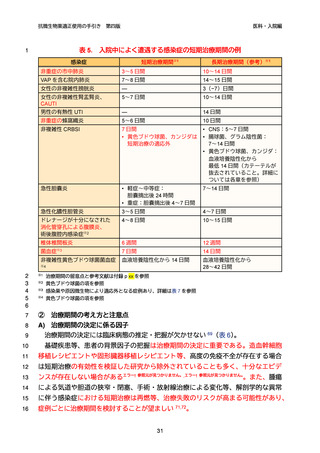

を選択する 20。院内発症の感染症で頻度の高い細菌感染症における代表的な原因微

21

生物を表 2 にまとめた。なお、院内発症の感染症では市中発症と比較して耐性菌に

22

よる感染症の割合が高くなるが、耐性菌を保菌している患者におけるその耐性菌に

23

よる感染症の発生率は 8〜14%と報告されており、決して高くはない 21。よって、耐

24

性菌を保菌している患者が新たな感染症を起こしたとしても、全例で広域抗菌薬を

25

投与する必要はない。

26

23