よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料2-2】抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)医科・入院編 (34 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64503.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第99回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

抗微生物薬適正使用の手引き

第四版

医科・入院編

1

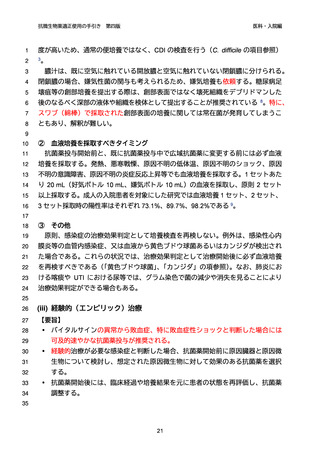

(2) マネジメント

2

(i) 感染症が改善しない場合の考え方

3

【要旨】

4

感染症の治療効果判定の指標の選択とそのタイミングが重要

5

感染症の治療効果が不十分な原因は、抗微生物薬のスペクトラムに起因するも

6

の以外にも多く存在するため、まず考えるべきは抗微生物薬の変更ではなくそ

7

の原因についてアセスメントすることである

8

患者背景から考えられる原因微生物を想起し、現在投与中の抗微生物薬でどの

微生物がカバーできていないか具体的に検討することが重要

9

10

11

①

治療効果判定のタイミングと治療効果判定に用いる指標の重要性

12

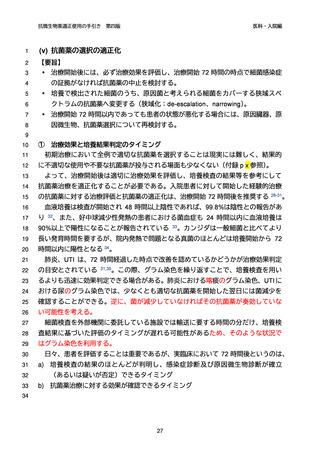

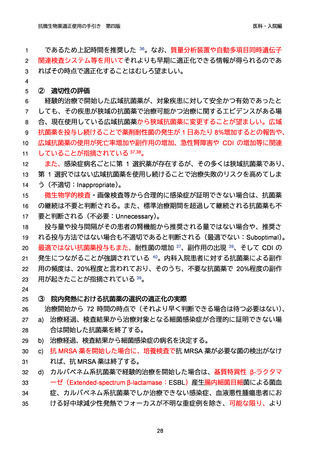

治療効果判定のタイミングについては前項((v) 抗菌薬の選択の適正化、①治療効

13

果と培養結果判定のタイミング)を参照のこと。タイミングが早すぎる場合、有効

14

な治療が行われているにも関わらず、効果が不十分と判定され不要な抗微生物薬の

15

追加・変更につながる懸念がある。

16

治療効果判定に用いる指標の選択も重要である。感染症の治療効果判定に用いる

17

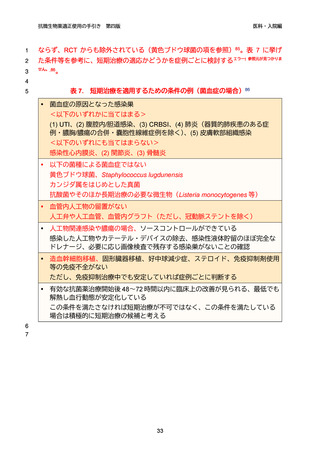

指標は、発熱や食事量、白血球数・CRP 値等の臓器非特異的な指標と、腎盂腎炎に

18

おける腰痛や肋骨脊柱角(CVA)の叩打痛、膿尿・細菌尿等のような、感染臓器に

19

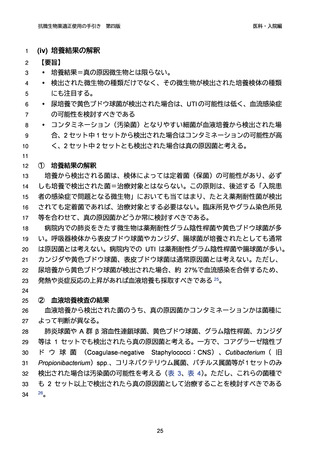

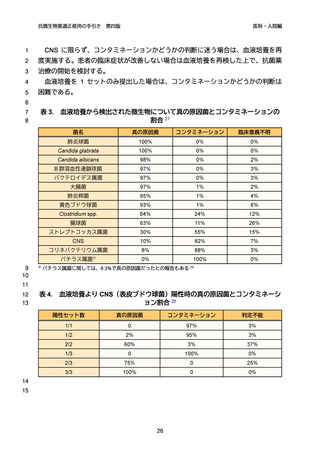

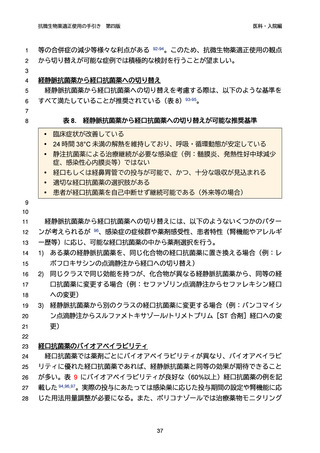

比較的特異性の高い指標の 2 種類に大別できる(図 2、表 8)。感染症の治療効果判

20

定にはこれら 2 種類の指標を意識し、どの指標が改善していないのかを考えること

21

が大切である。

22

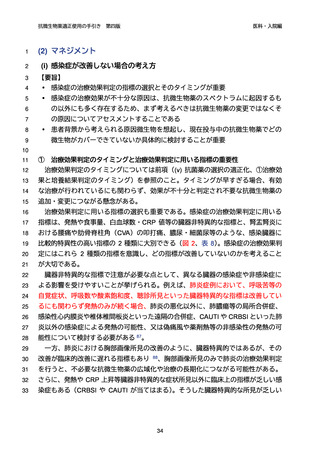

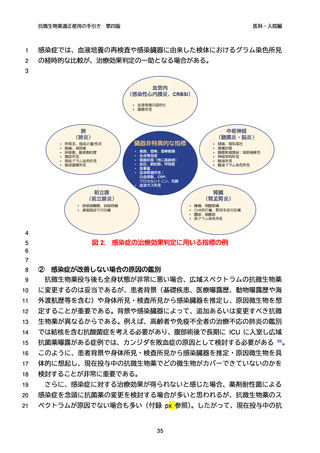

臓器非特異的な指標で注意が必要な点として、異なる臓器の感染症や非感染症に

23

よる影響を受けやすいことが挙げられる。例えば、肺炎症例において、呼吸苦等の

24

自覚症状、呼吸数や酸素飽和度、聴診所見といった臓器特異的な指標は改善してい

25

るにも関わらず発熱のみが続く場合、肺炎の悪化以外に、肺膿瘍等の局所合併症、

26

感染性心内膜炎や椎体椎間板炎といった遠隔の合併症、CAUTI や CRBSI といった肺

27

炎以外の感染症による発熱の可能性、又は偽痛風や薬剤熱等の非感染性の発熱の可

28

能性について検討する必要がある 87。

29

一方、肺炎における胸部画像所見の改善のように、臓器特異的ではあるが、その

30

改善が臨床的改善に遅れる指標もあり 88、胸部画像所見のみで肺炎の治療効果判定

31

を行うと、不必要な抗微生物薬の広域化や治療の長期化につながる可能性がある。

32

さらに、発熱や CRP 上昇等臓器非特異的な症状所見以外に臨床上の指標が乏しい感

33

染症もある(CRBSI や CAUTI が当てはまる)。そうした臓器特異的な所見が乏しい

34

第四版

医科・入院編

1

(2) マネジメント

2

(i) 感染症が改善しない場合の考え方

3

【要旨】

4

感染症の治療効果判定の指標の選択とそのタイミングが重要

5

感染症の治療効果が不十分な原因は、抗微生物薬のスペクトラムに起因するも

6

の以外にも多く存在するため、まず考えるべきは抗微生物薬の変更ではなくそ

7

の原因についてアセスメントすることである

8

患者背景から考えられる原因微生物を想起し、現在投与中の抗微生物薬でどの

微生物がカバーできていないか具体的に検討することが重要

9

10

11

①

治療効果判定のタイミングと治療効果判定に用いる指標の重要性

12

治療効果判定のタイミングについては前項((v) 抗菌薬の選択の適正化、①治療効

13

果と培養結果判定のタイミング)を参照のこと。タイミングが早すぎる場合、有効

14

な治療が行われているにも関わらず、効果が不十分と判定され不要な抗微生物薬の

15

追加・変更につながる懸念がある。

16

治療効果判定に用いる指標の選択も重要である。感染症の治療効果判定に用いる

17

指標は、発熱や食事量、白血球数・CRP 値等の臓器非特異的な指標と、腎盂腎炎に

18

おける腰痛や肋骨脊柱角(CVA)の叩打痛、膿尿・細菌尿等のような、感染臓器に

19

比較的特異性の高い指標の 2 種類に大別できる(図 2、表 8)。感染症の治療効果判

20

定にはこれら 2 種類の指標を意識し、どの指標が改善していないのかを考えること

21

が大切である。

22

臓器非特異的な指標で注意が必要な点として、異なる臓器の感染症や非感染症に

23

よる影響を受けやすいことが挙げられる。例えば、肺炎症例において、呼吸苦等の

24

自覚症状、呼吸数や酸素飽和度、聴診所見といった臓器特異的な指標は改善してい

25

るにも関わらず発熱のみが続く場合、肺炎の悪化以外に、肺膿瘍等の局所合併症、

26

感染性心内膜炎や椎体椎間板炎といった遠隔の合併症、CAUTI や CRBSI といった肺

27

炎以外の感染症による発熱の可能性、又は偽痛風や薬剤熱等の非感染性の発熱の可

28

能性について検討する必要がある 87。

29

一方、肺炎における胸部画像所見の改善のように、臓器特異的ではあるが、その

30

改善が臨床的改善に遅れる指標もあり 88、胸部画像所見のみで肺炎の治療効果判定

31

を行うと、不必要な抗微生物薬の広域化や治療の長期化につながる可能性がある。

32

さらに、発熱や CRP 上昇等臓器非特異的な症状所見以外に臨床上の指標が乏しい感

33

染症もある(CRBSI や CAUTI が当てはまる)。そうした臓器特異的な所見が乏しい

34