よむ、つかう、まなぶ。

井口委員提出資料 (43 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

K

社会福祉法人薫英会

非常時こそ、いつもの暮らしを

飯島慎吾

いいじま・しんご

養護老人ホーム 船尾苑 主任

福祉士

1988 年生まれ

特別

介護

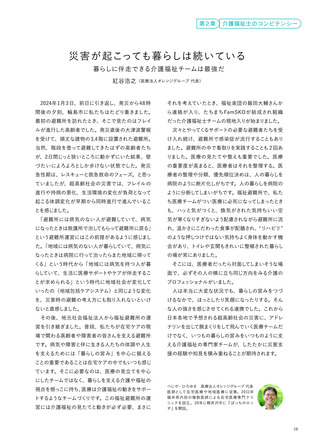

私は輪島市の福祉避難所「海と空」での5日間の

支える」 ために対象者の情報を少しでも多く収集する

活動を経て、

「避難者の方々にとって、福祉避難所で

「コミュニケーション」が不可欠です。また、サバイバ

の生活」は通常の生活ではなく、「元の生活に戻るま

ル知識も普段から学ぶ必要性も感じました。

で」の期間であり、今後の元の生活にスムーズに戻る

ためには、コミュニケーションを多くとり、「その方そ

れぞれの生活」について知り、そのために必要な支援

を行うことが大切だと感じました。

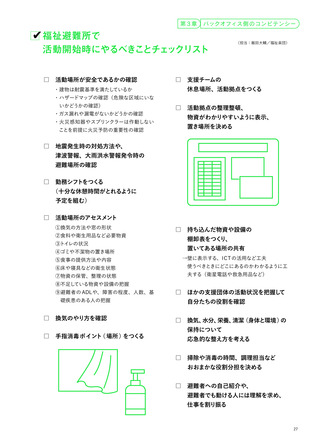

支援物資は整理して使いやすく

しかしながら自身が活動した中で、自分にどれだけ

の事ができたのかという部分は正直分りません。避難

者の皆さんが自分たち支援者と過ごして少しでも「元の

生活に戻る為」の活力が湧き、笑顔が増えたのなら、

自分が活動した意味があるのだと信じています。

日頃、私たちは「介護福祉士」という専門職として

技術や知識を持ってケアにあたることはもちろんです

が、それは被災地でも同じです。そして「人の生活を

未来を見据え最適解を判断する

災害の前は私たちと同じ日常生活が当たり前にあ

り、その日常が災害により崩れてしまった。その当たり

大林史彬

おおばやし・ふみあき

特別養護老人ホーム 船尾苑 主任

介護福祉士

1990 年生まれ

ました。次に繋がる生活を続けていくためには人と人

との関わりや物資、環境などが必要でした。

前の生活を少しでも取り戻せるように、テレビを見て一

介護福祉士として、つい支援をしたくなってしまう場

緒に笑い、時には外に出て煙草を吸い、散歩をするな

面が多々ありました。しかしそこで簡単に介入してしま

どその人が大切にしていた日常を意識して支援に入り

うと、その人の今後の生活の妨げになってしまう。本

当に必要な場面の判断を意識しました。ただ、避難所

での皆さんの生活について改めて考えていくとなると

何が最適解なのかは日々の中でも変化していくもので

す。 「これだ」という正解はなく、普段のケアと同じ

だとも感じました。

限られた資源、環境の中での臨機応変に対応できる

力や情報収集能力や判断力、行動力を常日頃より鍛え

ておくべきだと思います。またコミュニケーションも円滑

な話し合い、協力体制をとるには必要不可欠です。次

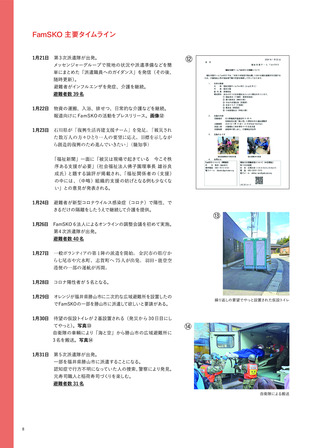

仮設の給水タンクは神奈川県が設置してくれた

42

の災害のために準備し整え、鍛えていきたいです。

社会福祉法人薫英会

非常時こそ、いつもの暮らしを

飯島慎吾

いいじま・しんご

養護老人ホーム 船尾苑 主任

福祉士

1988 年生まれ

特別

介護

私は輪島市の福祉避難所「海と空」での5日間の

支える」 ために対象者の情報を少しでも多く収集する

活動を経て、

「避難者の方々にとって、福祉避難所で

「コミュニケーション」が不可欠です。また、サバイバ

の生活」は通常の生活ではなく、「元の生活に戻るま

ル知識も普段から学ぶ必要性も感じました。

で」の期間であり、今後の元の生活にスムーズに戻る

ためには、コミュニケーションを多くとり、「その方そ

れぞれの生活」について知り、そのために必要な支援

を行うことが大切だと感じました。

支援物資は整理して使いやすく

しかしながら自身が活動した中で、自分にどれだけ

の事ができたのかという部分は正直分りません。避難

者の皆さんが自分たち支援者と過ごして少しでも「元の

生活に戻る為」の活力が湧き、笑顔が増えたのなら、

自分が活動した意味があるのだと信じています。

日頃、私たちは「介護福祉士」という専門職として

技術や知識を持ってケアにあたることはもちろんです

が、それは被災地でも同じです。そして「人の生活を

未来を見据え最適解を判断する

災害の前は私たちと同じ日常生活が当たり前にあ

り、その日常が災害により崩れてしまった。その当たり

大林史彬

おおばやし・ふみあき

特別養護老人ホーム 船尾苑 主任

介護福祉士

1990 年生まれ

ました。次に繋がる生活を続けていくためには人と人

との関わりや物資、環境などが必要でした。

前の生活を少しでも取り戻せるように、テレビを見て一

介護福祉士として、つい支援をしたくなってしまう場

緒に笑い、時には外に出て煙草を吸い、散歩をするな

面が多々ありました。しかしそこで簡単に介入してしま

どその人が大切にしていた日常を意識して支援に入り

うと、その人の今後の生活の妨げになってしまう。本

当に必要な場面の判断を意識しました。ただ、避難所

での皆さんの生活について改めて考えていくとなると

何が最適解なのかは日々の中でも変化していくもので

す。 「これだ」という正解はなく、普段のケアと同じ

だとも感じました。

限られた資源、環境の中での臨機応変に対応できる

力や情報収集能力や判断力、行動力を常日頃より鍛え

ておくべきだと思います。またコミュニケーションも円滑

な話し合い、協力体制をとるには必要不可欠です。次

仮設の給水タンクは神奈川県が設置してくれた

42

の災害のために準備し整え、鍛えていきたいです。