よむ、つかう、まなぶ。

井口委員提出資料 (42 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

おわりに それぞれの振り返りから

S

社会福祉法人生活クラブ

支援の思いは今も続いている

能登支援の話があったとき「行きたい」とすぐに思

牛坂さよ子 うしざか・さよこ 重

心通所さくら

まれ

看護師

1954年生

だったと思います。

いました。看護師として50年以上、様々な職場で多職

知り合った独居の被災者が気になり、今も月に1回

種協働の経験があること、20数年登山を続けており体

は輪島に行っています。支援の継続はまだまだ必要だ

力にそれなりに自信があり、また登山関係の道具や食

と行くたびに感じます。私も、自分が参加できるボラン

料はそのまま活用できると考えました。

ティアを模索している日々です。

私達が参加したところは高齢者の住居型施設でし

あるもので栄養バランスを考える食事

た。そこでは汚物処理(断水の為、凝固剤を入れた袋

を毎回便座にセットします)

、ポリタンクで室内へ水を

運び入れる作業、救援物資を車で取りに行く、入浴施

設へ送迎して入浴介助…などを繰り返し行ないました。

それと並行して避難者の方に寄り添い、精神面、健

康面、認知状態、ADL などを見守り、必要に応じて

援助します。それを介護福祉士、看護師、P T などが

協同して支援していきます。他の小中学校などの避難

所とは環境、コミュニティーのあり方が違った避難所

平時からの備えが大切

秋山 洋

あきやま・ひろし デイ

サービスセンター流山

級

1974 年生まれ

ヘルパー 2

日ごろから体調管理に気を配っていましたが、支援

とコーディネーターを中心に連携をとり、次の新しい生

に入ることになり更に徹底して心身共に万全な状態にし

活の為に活動していました。介護の専門職として技術

ました。それは、人の力が必要だから、人や場所を守

や知識を使い、介護度や体調に関わらず、全ての被災

る為に。

された方のケアに入りました。

現地に着いて見たものは、生活するには極めて困難

ケアをしながら学んだ事は、電気と水の確保。避難

な場所と、そこで復興の為に頑張っている人々。医師

所のゴミや物資や備品の環境整備。ストレスを増やさ

ない空間作り。 しっかりした口腔ケア。 レクリエーショ

ン。会議に参加し行政と連携をとる。今いる全員と連

携をとらないと復興できない事。そして自身から考え

行動する事など。他にも多くの学びがありました。

活動を終えて思うことは、やはり平時から私生活も

仕事も体調管理をし、心身ともに万全でいること。介

護技能も知識も雑学も自身の能力を十分発揮できるよ

う備えること。各地で起こった災害から復興までの歴史

を知っておくこと。私ももっと備えていればもっと多くの

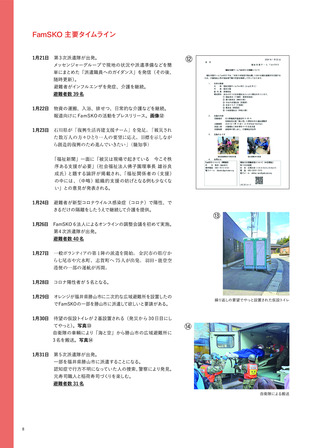

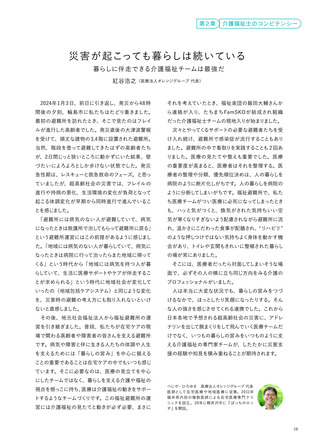

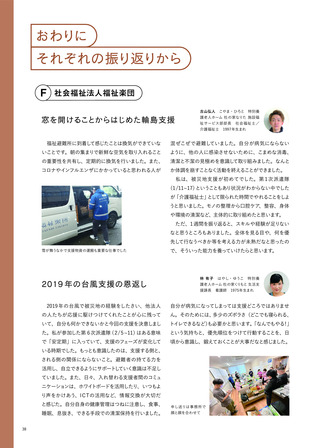

自衛隊が要介護者を移送する

活動ができたと心から思います。

41

S

社会福祉法人生活クラブ

支援の思いは今も続いている

能登支援の話があったとき「行きたい」とすぐに思

牛坂さよ子 うしざか・さよこ 重

心通所さくら

まれ

看護師

1954年生

だったと思います。

いました。看護師として50年以上、様々な職場で多職

知り合った独居の被災者が気になり、今も月に1回

種協働の経験があること、20数年登山を続けており体

は輪島に行っています。支援の継続はまだまだ必要だ

力にそれなりに自信があり、また登山関係の道具や食

と行くたびに感じます。私も、自分が参加できるボラン

料はそのまま活用できると考えました。

ティアを模索している日々です。

私達が参加したところは高齢者の住居型施設でし

あるもので栄養バランスを考える食事

た。そこでは汚物処理(断水の為、凝固剤を入れた袋

を毎回便座にセットします)

、ポリタンクで室内へ水を

運び入れる作業、救援物資を車で取りに行く、入浴施

設へ送迎して入浴介助…などを繰り返し行ないました。

それと並行して避難者の方に寄り添い、精神面、健

康面、認知状態、ADL などを見守り、必要に応じて

援助します。それを介護福祉士、看護師、P T などが

協同して支援していきます。他の小中学校などの避難

所とは環境、コミュニティーのあり方が違った避難所

平時からの備えが大切

秋山 洋

あきやま・ひろし デイ

サービスセンター流山

級

1974 年生まれ

ヘルパー 2

日ごろから体調管理に気を配っていましたが、支援

とコーディネーターを中心に連携をとり、次の新しい生

に入ることになり更に徹底して心身共に万全な状態にし

活の為に活動していました。介護の専門職として技術

ました。それは、人の力が必要だから、人や場所を守

や知識を使い、介護度や体調に関わらず、全ての被災

る為に。

された方のケアに入りました。

現地に着いて見たものは、生活するには極めて困難

ケアをしながら学んだ事は、電気と水の確保。避難

な場所と、そこで復興の為に頑張っている人々。医師

所のゴミや物資や備品の環境整備。ストレスを増やさ

ない空間作り。 しっかりした口腔ケア。 レクリエーショ

ン。会議に参加し行政と連携をとる。今いる全員と連

携をとらないと復興できない事。そして自身から考え

行動する事など。他にも多くの学びがありました。

活動を終えて思うことは、やはり平時から私生活も

仕事も体調管理をし、心身ともに万全でいること。介

護技能も知識も雑学も自身の能力を十分発揮できるよ

う備えること。各地で起こった災害から復興までの歴史

を知っておくこと。私ももっと備えていればもっと多くの

自衛隊が要介護者を移送する

活動ができたと心から思います。

41