よむ、つかう、まなぶ。

井口委員提出資料 (33 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

緒にやれると思って、お誘いをしました。

時田:今、社会福祉法人って継続的に事業をするた

めに、ビジネスの視点から連携とか大規模化という方

向にきています。しかし、福祉楽団さんとはそういうこ

とで始まった関係ではありません。大規模化が社会福

祉法人にとって本当にあるべき姿かわかりません。い

い仕事ができる担保にはならないと思っています。お

互い、日頃の活動に共感するところがあって、つながっ

大事で、それができた6法人が行ったというわけです。

−−−6法人( FamSKO )が行くことになった。次にトッ

プが考えるのは、誰を派遣するか。

支援活動が職員の成長の場となる

時田:連絡をもらって、すぐに「行く人?」って職員

ている関係です。本質的なところでつながっているチー

に聞きました。手を挙げたのは、災害派遣の経験が

ムです。

ある職員か、これまで機会がなくて行けなくて悔しい

馬場:特別なスキルやノウハウではなく、平時から

思いをした人でした。行った経験がある職員は、台風

つながりがあって、ケアへの思いを同じくしていたから

19 号の際の派遣の経験をいまだに語ります。被災地

できたのです。日常の中で築いてきた関係性が、いざ

支援経験は望んでできる経験ではありません。彼らの

というときにどれだけ重要かが今回の経験で分かりま

良い学びになっています。

した。特にこの6法人が特殊なことをしていたわけで

はないんです。

飯田:しかし、未経験の法人同士だと、なかなか支

援に踏み出せないっていうところもあります。その点、

FamSKOの中には、災害支援の経験値がある法人が

大林:非日常の経験ですし、職員の経験値がぐっと

上がるめったにない機会です。そういう面では誰を派

遣させるかが大事ですね。でも、すぐ、

誰を行かせるかっ

て頭にすぐに思い浮かびます。

櫛田:FamSKO では、人がほしいとき、「介護福祉

複数いますので、「じゃあ、福祉楽団の声かけに乗っ

士を2人出せますか?」という感じでメッセージがきま

かれる!」みたいな安心感もあるのかなって思ったりは

した。でも、他の大きな組織からは「性別、職歴、資格」

します。そうやって経験が広がっていけばいいですね。

などの縛りがあって、その条件に合った人を派遣しなく

どのみち、災害というのは、いつかは起きてしまうも

てはならず、やりにくいなと思っていました。もちろん、

のですから。

派遣する職員の管理はある程度必要でしょうが、私た

馬場:あとは、トップのスムーズな判断でしょうね。

ちが行く目的は、

「避難者の生活を整えること」が第一

「行くよ! 人を出せるよ」というトップの迅速な判断が

です。「性別、職歴、資格」で人材を選ぶのではなく、

想定外の現場でどう創造的に動けるコンピテンシーを

持った職員なのか、そっちが大事だと思います。

飯田:行かせる人を決めたら、次に考えるのは、誰

と誰の組み合わせがいいか。職員の育成のためにも、

3 年目の若手とベテランの組み合わせとかね。この法

人とこの法人の職員は大丈夫そうとか。

(笑)

櫛田:メッセンジャーでグループを作ったのがよかっ

たです。どんな人が行くのか、

プロフィールも顔もわかっ

たので、

初対面の「はじめまして」でも安心できました。

松井:私たち組織は、支援のスタートは切れないけ

ど、飯田さんから声をかけられて、人は出せると思っ

ていました。1,800人がいる組織ですから。しかし、現

大林喬充|おおばやし · たかみつ

社会福祉法人薫英会 常務理事/障害者支援施設薫英荘 施設長

1987 年群馬県生まれ。大学卒業後、ウェディング・セレモニー業界に

てプランナー、営業マネージャーなどを経験。父の急逝をきっかけに福

祉を志し現法人へ入職。障害者支援施設の生活支援員、特養の介護職

員等を経て現在に至る。地域を考える「よしおかイドバタベース」運営。

32

場から求められている介護福祉士の資格がある人材

と、行きたいと手を挙げる人材が異なるということが

あって、頭を悩ませました。介護福祉士ではないヘル

パーの資格のみの職員を出したりとか、看護師の職員

を出したりとか、圧倒的に年齢層が高い職員が出たり

時田:今、社会福祉法人って継続的に事業をするた

めに、ビジネスの視点から連携とか大規模化という方

向にきています。しかし、福祉楽団さんとはそういうこ

とで始まった関係ではありません。大規模化が社会福

祉法人にとって本当にあるべき姿かわかりません。い

い仕事ができる担保にはならないと思っています。お

互い、日頃の活動に共感するところがあって、つながっ

大事で、それができた6法人が行ったというわけです。

−−−6法人( FamSKO )が行くことになった。次にトッ

プが考えるのは、誰を派遣するか。

支援活動が職員の成長の場となる

時田:連絡をもらって、すぐに「行く人?」って職員

ている関係です。本質的なところでつながっているチー

に聞きました。手を挙げたのは、災害派遣の経験が

ムです。

ある職員か、これまで機会がなくて行けなくて悔しい

馬場:特別なスキルやノウハウではなく、平時から

思いをした人でした。行った経験がある職員は、台風

つながりがあって、ケアへの思いを同じくしていたから

19 号の際の派遣の経験をいまだに語ります。被災地

できたのです。日常の中で築いてきた関係性が、いざ

支援経験は望んでできる経験ではありません。彼らの

というときにどれだけ重要かが今回の経験で分かりま

良い学びになっています。

した。特にこの6法人が特殊なことをしていたわけで

はないんです。

飯田:しかし、未経験の法人同士だと、なかなか支

援に踏み出せないっていうところもあります。その点、

FamSKOの中には、災害支援の経験値がある法人が

大林:非日常の経験ですし、職員の経験値がぐっと

上がるめったにない機会です。そういう面では誰を派

遣させるかが大事ですね。でも、すぐ、

誰を行かせるかっ

て頭にすぐに思い浮かびます。

櫛田:FamSKO では、人がほしいとき、「介護福祉

複数いますので、「じゃあ、福祉楽団の声かけに乗っ

士を2人出せますか?」という感じでメッセージがきま

かれる!」みたいな安心感もあるのかなって思ったりは

した。でも、他の大きな組織からは「性別、職歴、資格」

します。そうやって経験が広がっていけばいいですね。

などの縛りがあって、その条件に合った人を派遣しなく

どのみち、災害というのは、いつかは起きてしまうも

てはならず、やりにくいなと思っていました。もちろん、

のですから。

派遣する職員の管理はある程度必要でしょうが、私た

馬場:あとは、トップのスムーズな判断でしょうね。

ちが行く目的は、

「避難者の生活を整えること」が第一

「行くよ! 人を出せるよ」というトップの迅速な判断が

です。「性別、職歴、資格」で人材を選ぶのではなく、

想定外の現場でどう創造的に動けるコンピテンシーを

持った職員なのか、そっちが大事だと思います。

飯田:行かせる人を決めたら、次に考えるのは、誰

と誰の組み合わせがいいか。職員の育成のためにも、

3 年目の若手とベテランの組み合わせとかね。この法

人とこの法人の職員は大丈夫そうとか。

(笑)

櫛田:メッセンジャーでグループを作ったのがよかっ

たです。どんな人が行くのか、

プロフィールも顔もわかっ

たので、

初対面の「はじめまして」でも安心できました。

松井:私たち組織は、支援のスタートは切れないけ

ど、飯田さんから声をかけられて、人は出せると思っ

ていました。1,800人がいる組織ですから。しかし、現

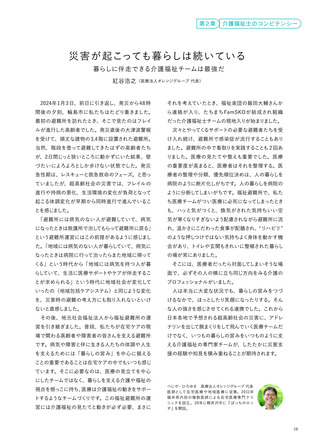

大林喬充|おおばやし · たかみつ

社会福祉法人薫英会 常務理事/障害者支援施設薫英荘 施設長

1987 年群馬県生まれ。大学卒業後、ウェディング・セレモニー業界に

てプランナー、営業マネージャーなどを経験。父の急逝をきっかけに福

祉を志し現法人へ入職。障害者支援施設の生活支援員、特養の介護職

員等を経て現在に至る。地域を考える「よしおかイドバタベース」運営。

32

場から求められている介護福祉士の資格がある人材

と、行きたいと手を挙げる人材が異なるということが

あって、頭を悩ませました。介護福祉士ではないヘル

パーの資格のみの職員を出したりとか、看護師の職員

を出したりとか、圧倒的に年齢層が高い職員が出たり