よむ、つかう、まなぶ。

井口委員提出資料 (19 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

コラム

非日常の「楽しい」に込められた意味

上垣喜寛(記者・映画監督)

「楽しい」という言葉は、時に軽い娯楽や瞬間的

の厳しい環境で、自らの限界に挑戦し、そこに新た

な喜びを連想させます。しかし、この言葉の持つ意

な発見や成長を見出すことで得られる深い満足感で

味にじっくりと向き合うと、もっと深い意味があること

す。アリストテレスは「エウダイモニア(真の幸福)

」

に気づかされます。古代の哲学者たちは、瞬間的な

を、人間が自身の能力を最大限に発揮し、徳を追求

快楽を超えた「幸福」について議論を交わしてきまし

することにあると考えました。介護福祉士たちが非日

た。彼らが追い求めたのは、学びや成長を通じて得

常で感じた充実感は、この考えに近い「幸福」の一

られる内面的な満足感でした。日常の行動や困難に

形態といえるのかもしれません。

直面する中で、自らの進化や成熟を感じるとき、初

めて本当の「楽しさ」が実感できるといいます。

現代でも、災害支援という非日常の厳しい現場で

介護福祉士たちが感じた「楽しい」は、この深い満

足感と一致しています。未知の環境に挑むことで得ら

れる思いがけない学び、そして日常で培ったスキル

が新たな状況で発揮される瞬間に感じられるもので

す。

令和 6 年能登半島地震の被災地に、6 法人の介護

福祉士たちは向かいました。ある介護福祉士は、被

災地に向かう道中で他愛のない会話を楽しみました。

非日常の被災地で日常を取り戻していく。ホッとできる環境

を取り戻す姿を見られるのは、悦びであり楽しさでもある。

初対面でありながら、同じ目的を共有し、共に支援

に向かう「仲間」としての結びつきが生まれていまし

た。現地では、通常は辛いはずの車中泊をも楽しむ

姿も見られました。何度も被災地支援に参加している

人は、「次はどんな状況か」と、未知の状況に心を

躍らせました。これらの姿勢は、単なる「助ける」こ

とを超え、自らの可能性を広げる機会として捉えてい

る証です。

一方で、派遣する側の経営者は、

「楽しい」という

感覚はさておき、被災地に入ってもポジティブな姿勢

を持ち続けられる職員を選びました。派遣される職

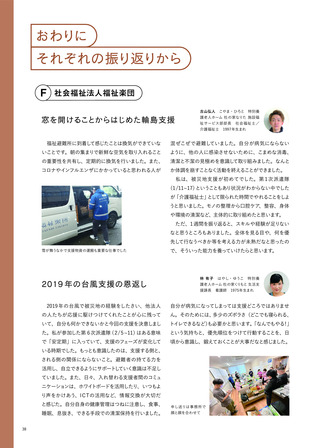

職員の活動記録に残る 1 枚の写真。避難者が描いてくれた似

顔絵だ。

「楽しい」の一言の背景には、現地での様々な出会

いや交流の記憶がある。

員に求められる資質として、コミュニケーション能力

や新しい経験から学び取ろうとする意欲が重要視さ

れています。これは、厳しい現場で成果を出すため

に欠かせない要素です。

介護福祉士たちが語る「楽しい」という言葉は、

日常的な娯楽とは異なります。被災地という非日常

18

うえがき・よしひろ 記者・映画監督

2008 年からフリー記者として取材を続ける。14

年に NPO法人「自伐型林業推進協会」を設立。

映画『 壊れゆく森から、持続する森へ 』を監修。

非日常の「楽しい」に込められた意味

上垣喜寛(記者・映画監督)

「楽しい」という言葉は、時に軽い娯楽や瞬間的

の厳しい環境で、自らの限界に挑戦し、そこに新た

な喜びを連想させます。しかし、この言葉の持つ意

な発見や成長を見出すことで得られる深い満足感で

味にじっくりと向き合うと、もっと深い意味があること

す。アリストテレスは「エウダイモニア(真の幸福)

」

に気づかされます。古代の哲学者たちは、瞬間的な

を、人間が自身の能力を最大限に発揮し、徳を追求

快楽を超えた「幸福」について議論を交わしてきまし

することにあると考えました。介護福祉士たちが非日

た。彼らが追い求めたのは、学びや成長を通じて得

常で感じた充実感は、この考えに近い「幸福」の一

られる内面的な満足感でした。日常の行動や困難に

形態といえるのかもしれません。

直面する中で、自らの進化や成熟を感じるとき、初

めて本当の「楽しさ」が実感できるといいます。

現代でも、災害支援という非日常の厳しい現場で

介護福祉士たちが感じた「楽しい」は、この深い満

足感と一致しています。未知の環境に挑むことで得ら

れる思いがけない学び、そして日常で培ったスキル

が新たな状況で発揮される瞬間に感じられるもので

す。

令和 6 年能登半島地震の被災地に、6 法人の介護

福祉士たちは向かいました。ある介護福祉士は、被

災地に向かう道中で他愛のない会話を楽しみました。

非日常の被災地で日常を取り戻していく。ホッとできる環境

を取り戻す姿を見られるのは、悦びであり楽しさでもある。

初対面でありながら、同じ目的を共有し、共に支援

に向かう「仲間」としての結びつきが生まれていまし

た。現地では、通常は辛いはずの車中泊をも楽しむ

姿も見られました。何度も被災地支援に参加している

人は、「次はどんな状況か」と、未知の状況に心を

躍らせました。これらの姿勢は、単なる「助ける」こ

とを超え、自らの可能性を広げる機会として捉えてい

る証です。

一方で、派遣する側の経営者は、

「楽しい」という

感覚はさておき、被災地に入ってもポジティブな姿勢

を持ち続けられる職員を選びました。派遣される職

職員の活動記録に残る 1 枚の写真。避難者が描いてくれた似

顔絵だ。

「楽しい」の一言の背景には、現地での様々な出会

いや交流の記憶がある。

員に求められる資質として、コミュニケーション能力

や新しい経験から学び取ろうとする意欲が重要視さ

れています。これは、厳しい現場で成果を出すため

に欠かせない要素です。

介護福祉士たちが語る「楽しい」という言葉は、

日常的な娯楽とは異なります。被災地という非日常

18

うえがき・よしひろ 記者・映画監督

2008 年からフリー記者として取材を続ける。14

年に NPO法人「自伐型林業推進協会」を設立。

映画『 壊れゆく森から、持続する森へ 』を監修。