よむ、つかう、まなぶ。

保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |

| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

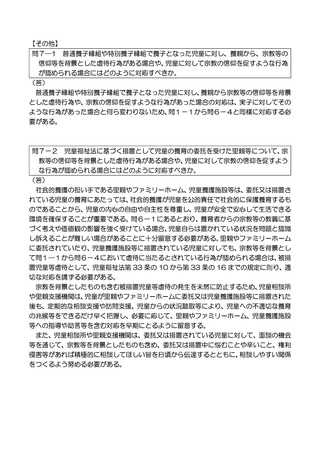

であるにもかかわらず、親権者が人工妊娠中絶に同意しないことは、理由の如何に関わらず

ネグレクトに当たる。

こうした場合においては、母体保護法指定医師とも連携し、必要な人工妊娠中絶を受けら

れるようにするため、親権停止、保全申立等の措置も含めて対応を検討すること。

(⑤性的虐待)

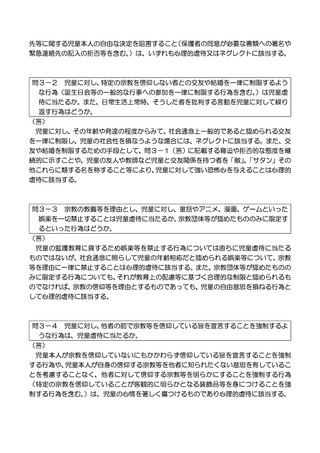

問5―1 宗教の教義等を学ぶための教育などと称し、児童に対し、その年齢に見合わな

い性的な表現を含んだ資料を見せる行為や、口頭で伝える行為は児童虐待に該当する

か。

(答)

児童に対し性器や性交を見せる行為や、児童に対してその年齢に見合わない性的な表現

(セックス、マスターベーション、淫乱といった文言やイラスト等)を含んだ資料・映像を

見せる行為や、口頭で伝える行為は、宗教の教義等を学ぶという名目であっても、性的虐待

に該当する。

問5-2 宗教活動の一環と称し、宗教団体の職員その他の関係者に対して児童本人の性

に関する経験等を話すことを児童に強制する行為は児童虐待に該当するか。

(答)

児童に対して自身の性に関する経験を他者に開示することを強制する行為は性的虐待に

該当する。また、保護者が直接的にこうした行為をせずとも、そうした行為を児童に対して

行わせる場と知りながらそれを防止するための特段の手立てを取らないことは性的虐待又

はネグレクトに該当する。

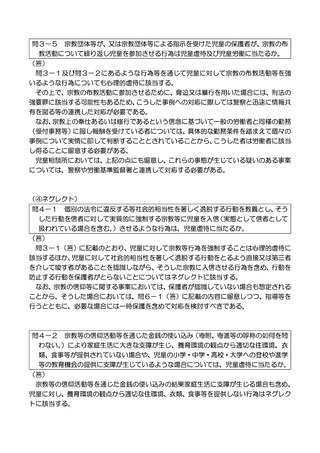

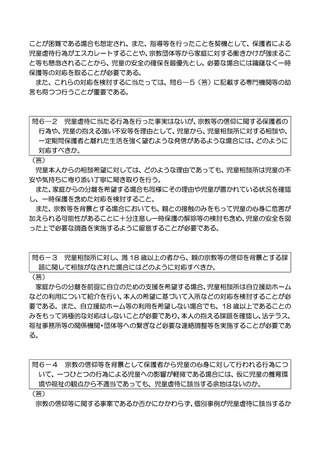

【児童虐待対応や自立支援に当たっての留意事項】

問6-1 宗教に関する児童虐待事案に対応するに当たり、児童への対応や保護者への説

明なども含め、特に注意しておくべき事項としてはどのようなものがあるのか。宗教等

関係の事案であることについて、通告・発見時点で把握できている場合とそうでない場

合とで、異なる部分はあるのか。

(答)

宗教等に関する児童虐待を受けている可能性のある児童については、保護者から宗教等の

教義に基づく考えや価値観の影響を強く受けている場合があるため、自らの置かれている状

況を問題として認識し訴えることが難しい場合がある。置かれている状況を客観的にアセス

メントし、児童虐待があると疑われる場合には、児童本人や保護者に対して、児童虐待の定

義に基づいて説明、指導を行うことが必要である。

ただし、宗教等の教義に基づく児童への親の行為や考えについて指導によっても改善する

ネグレクトに当たる。

こうした場合においては、母体保護法指定医師とも連携し、必要な人工妊娠中絶を受けら

れるようにするため、親権停止、保全申立等の措置も含めて対応を検討すること。

(⑤性的虐待)

問5―1 宗教の教義等を学ぶための教育などと称し、児童に対し、その年齢に見合わな

い性的な表現を含んだ資料を見せる行為や、口頭で伝える行為は児童虐待に該当する

か。

(答)

児童に対し性器や性交を見せる行為や、児童に対してその年齢に見合わない性的な表現

(セックス、マスターベーション、淫乱といった文言やイラスト等)を含んだ資料・映像を

見せる行為や、口頭で伝える行為は、宗教の教義等を学ぶという名目であっても、性的虐待

に該当する。

問5-2 宗教活動の一環と称し、宗教団体の職員その他の関係者に対して児童本人の性

に関する経験等を話すことを児童に強制する行為は児童虐待に該当するか。

(答)

児童に対して自身の性に関する経験を他者に開示することを強制する行為は性的虐待に

該当する。また、保護者が直接的にこうした行為をせずとも、そうした行為を児童に対して

行わせる場と知りながらそれを防止するための特段の手立てを取らないことは性的虐待又

はネグレクトに該当する。

【児童虐待対応や自立支援に当たっての留意事項】

問6-1 宗教に関する児童虐待事案に対応するに当たり、児童への対応や保護者への説

明なども含め、特に注意しておくべき事項としてはどのようなものがあるのか。宗教等

関係の事案であることについて、通告・発見時点で把握できている場合とそうでない場

合とで、異なる部分はあるのか。

(答)

宗教等に関する児童虐待を受けている可能性のある児童については、保護者から宗教等の

教義に基づく考えや価値観の影響を強く受けている場合があるため、自らの置かれている状

況を問題として認識し訴えることが難しい場合がある。置かれている状況を客観的にアセス

メントし、児童虐待があると疑われる場合には、児童本人や保護者に対して、児童虐待の定

義に基づいて説明、指導を行うことが必要である。

ただし、宗教等の教義に基づく児童への親の行為や考えについて指導によっても改善する