よむ、つかう、まなぶ。

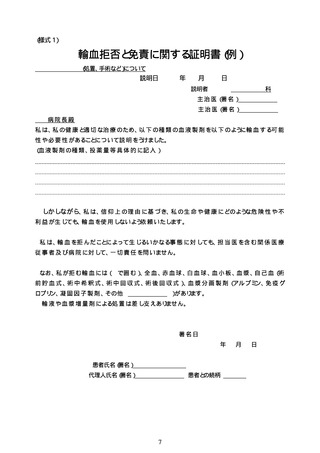

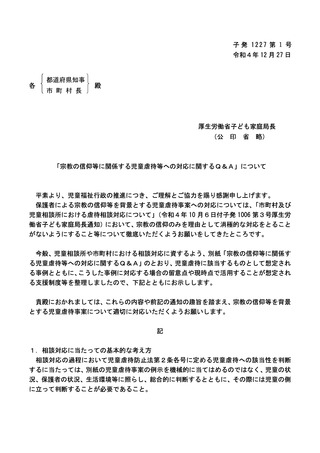

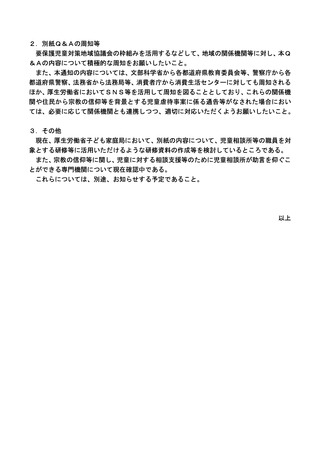

保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (25 ページ)

出典

| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |

| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A

【児童虐待の定義、児童虐待事例について】

(①基本的な考え方)

問1-1 児童虐待に当たるか否かという点において、宗教関係であることをもって、そ

の他の事案と取扱いが異なることとなる部分はあるのか。

(答)

背景に宗教等(霊感その他の合理的に実証することが困難な方法により個人の不安をあお

るものを含む。)の信仰があったとしても、保護者が児童虐待防止法第2条各号に規定する

児童虐待の定義に該当するものを行った場合には、他の理由による虐待事案と同様、児童の

安全を確保するため、一時保護等の措置を含めた対応を講ずる必要がある。

児童相談所や市町村においては、児童の権利条約第 14 条において、児童の思想、良心及

び信教の自由について児童の権利を尊重すべきことが定められていることや、児童の場合に

は必ずしも自由意思の下で宗教等を信仰しているとは限らないこと等も踏まえ、宗教等の信

仰に関する事案についても、児童虐待に該当する行為が疑われる場合には迅速に対応するこ

とが求められる。

なお、以下問2―1から問5-2までにおいて、宗教の信仰等を背景として生じる可能性

のある児童虐待事案を例示している。児童虐待防止法第2条各号に定める児童虐待への該当

性を判断するに当たっては、これらの例示を機械的に当てはめるのではなく、児童の状況、

保護者の状況、生活環境等に照らし、総合的に判断する必要がある。また、その際には児童

の側に立って判断すべきである。

問1-2 宗教団体の構成員、信者等の関係者等の第三者から指示されたり、唆されたり

するなどして、保護者が児童虐待に該当する行為を行った場合はどのように対応すべき

か。

(答)

児童虐待行為は、暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪、保護責任者遺棄罪等

に当たり得るものであり、また、これらの犯罪を指示したり、唆したりする行為については、

これらの罪の共同正犯(刑法60条)、教唆犯(61条)、幇助犯(62条)が成立し得る。

このため、こうした事例への対応に際しては警察と迅速に情報共有を図るなどして適切な

連携を図ることが必要である。

児童相談所においては、児童の最善の利益を考慮し、児童虐待行為について告発が必要な

場合には、躊躇なく警察に告発を相談するべきである。

【児童虐待の定義、児童虐待事例について】

(①基本的な考え方)

問1-1 児童虐待に当たるか否かという点において、宗教関係であることをもって、そ

の他の事案と取扱いが異なることとなる部分はあるのか。

(答)

背景に宗教等(霊感その他の合理的に実証することが困難な方法により個人の不安をあお

るものを含む。)の信仰があったとしても、保護者が児童虐待防止法第2条各号に規定する

児童虐待の定義に該当するものを行った場合には、他の理由による虐待事案と同様、児童の

安全を確保するため、一時保護等の措置を含めた対応を講ずる必要がある。

児童相談所や市町村においては、児童の権利条約第 14 条において、児童の思想、良心及

び信教の自由について児童の権利を尊重すべきことが定められていることや、児童の場合に

は必ずしも自由意思の下で宗教等を信仰しているとは限らないこと等も踏まえ、宗教等の信

仰に関する事案についても、児童虐待に該当する行為が疑われる場合には迅速に対応するこ

とが求められる。

なお、以下問2―1から問5-2までにおいて、宗教の信仰等を背景として生じる可能性

のある児童虐待事案を例示している。児童虐待防止法第2条各号に定める児童虐待への該当

性を判断するに当たっては、これらの例示を機械的に当てはめるのではなく、児童の状況、

保護者の状況、生活環境等に照らし、総合的に判断する必要がある。また、その際には児童

の側に立って判断すべきである。

問1-2 宗教団体の構成員、信者等の関係者等の第三者から指示されたり、唆されたり

するなどして、保護者が児童虐待に該当する行為を行った場合はどのように対応すべき

か。

(答)

児童虐待行為は、暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪、保護責任者遺棄罪等

に当たり得るものであり、また、これらの犯罪を指示したり、唆したりする行為については、

これらの罪の共同正犯(刑法60条)、教唆犯(61条)、幇助犯(62条)が成立し得る。

このため、こうした事例への対応に際しては警察と迅速に情報共有を図るなどして適切な

連携を図ることが必要である。

児童相談所においては、児童の最善の利益を考慮し、児童虐待行為について告発が必要な

場合には、躊躇なく警察に告発を相談するべきである。