よむ、つかう、まなぶ。

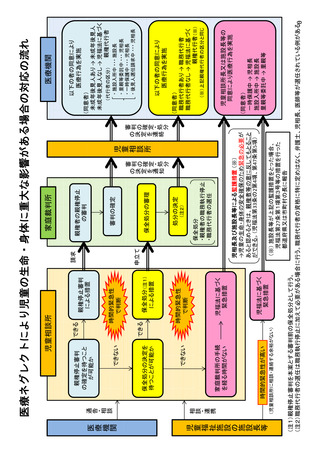

保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |

| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

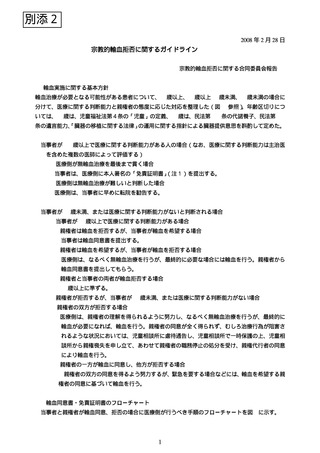

別添2

2008 年 2 月 28 日

宗教的輸血拒否に関するガイドライン

宗教的輸血拒否に関する合同委員会報告

1. 輸血実施に関する基本方針

輸血治療が必要となる可能性がある患者について、18 歳以上、15 歳以上 18 歳未満、15 歳未満の場合に

分けて、医療に関する判断能力と親権者の態度に応じた対応を整理した(図 1 参照)

。年齢区切りにつ

いては、18 歳は、児童福祉法第4条の「児童」の定義、15 歳は、民法第 797 条の代諾養子、民法第 961

条の遺言能力、

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針による臓器提供意思を斟酌して定めた。

1)当事者が 18 歳以上で医療に関する判断能力がある人の場合(なお、医療に関する判断能力は主治医

を含めた複数の医師によって評価する)

(1) 医療側が無輸血治療を最後まで貫く場合

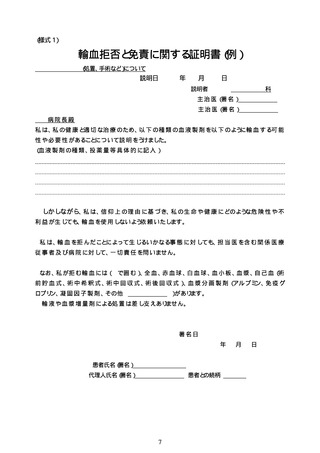

当事者は、医療側に本人署名の「免責証明書」

(注1)を提出する。

(2) 医療側は無輸血治療が難しいと判断した場合

医療側は、当事者に早めに転院を勧告する。

2)当事者が 18 歳未満、または医療に関する判断能力がないと判断される場合

(1) 当事者が 15 歳以上で医療に関する判断能力がある場合

① 親権者は輸血を拒否するが、当事者が輸血を希望する場合

当事者は輸血同意書を提出する。

② 親権者は輸血を希望するが、当事者が輸血を拒否する場合

医療側は、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に必要な場合には輸血を行う。親権者から

輸血同意書を提出してもらう。

③ 親権者と当事者の両者が輸血拒否する場合

18 歳以上に準ずる。

(2) 親権者が拒否するが、当事者が 15 歳未満、または医療に関する判断能力がない場合

①親権者の双方が拒否する場合

医療側は、親権者の理解を得られるように努力し、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に

輸血が必要になれば、輸血を行う。親権者の同意が全く得られず、むしろ治療行為が阻害さ

れるような状況においては、児童相談所に虐待通告し、児童相談所で一時保護の上、児童相

談所から親権喪失を申し立て、あわせて親権者の職務停止の処分を受け、親権代行者の同意

により輸血を行う。

②親権者の一方が輸血に同意し、他方が拒否する場合

親権者の双方の同意を得るよう努力するが、緊急を要する場合などには、輸血を希望する親

権者の同意に基づいて輸血を行う。

2. 輸血同意書・免責証明書のフローチャート

当事者と親権者が輸血同意、拒否の場合に医療側が行うべき手順のフローチャートを図 1 に示す。

1

2008 年 2 月 28 日

宗教的輸血拒否に関するガイドライン

宗教的輸血拒否に関する合同委員会報告

1. 輸血実施に関する基本方針

輸血治療が必要となる可能性がある患者について、18 歳以上、15 歳以上 18 歳未満、15 歳未満の場合に

分けて、医療に関する判断能力と親権者の態度に応じた対応を整理した(図 1 参照)

。年齢区切りにつ

いては、18 歳は、児童福祉法第4条の「児童」の定義、15 歳は、民法第 797 条の代諾養子、民法第 961

条の遺言能力、

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針による臓器提供意思を斟酌して定めた。

1)当事者が 18 歳以上で医療に関する判断能力がある人の場合(なお、医療に関する判断能力は主治医

を含めた複数の医師によって評価する)

(1) 医療側が無輸血治療を最後まで貫く場合

当事者は、医療側に本人署名の「免責証明書」

(注1)を提出する。

(2) 医療側は無輸血治療が難しいと判断した場合

医療側は、当事者に早めに転院を勧告する。

2)当事者が 18 歳未満、または医療に関する判断能力がないと判断される場合

(1) 当事者が 15 歳以上で医療に関する判断能力がある場合

① 親権者は輸血を拒否するが、当事者が輸血を希望する場合

当事者は輸血同意書を提出する。

② 親権者は輸血を希望するが、当事者が輸血を拒否する場合

医療側は、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に必要な場合には輸血を行う。親権者から

輸血同意書を提出してもらう。

③ 親権者と当事者の両者が輸血拒否する場合

18 歳以上に準ずる。

(2) 親権者が拒否するが、当事者が 15 歳未満、または医療に関する判断能力がない場合

①親権者の双方が拒否する場合

医療側は、親権者の理解を得られるように努力し、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に

輸血が必要になれば、輸血を行う。親権者の同意が全く得られず、むしろ治療行為が阻害さ

れるような状況においては、児童相談所に虐待通告し、児童相談所で一時保護の上、児童相

談所から親権喪失を申し立て、あわせて親権者の職務停止の処分を受け、親権代行者の同意

により輸血を行う。

②親権者の一方が輸血に同意し、他方が拒否する場合

親権者の双方の同意を得るよう努力するが、緊急を要する場合などには、輸血を希望する親

権者の同意に基づいて輸血を行う。

2. 輸血同意書・免責証明書のフローチャート

当事者と親権者が輸血同意、拒否の場合に医療側が行うべき手順のフローチャートを図 1 に示す。

1