よむ、つかう、まなぶ。

保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |

| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

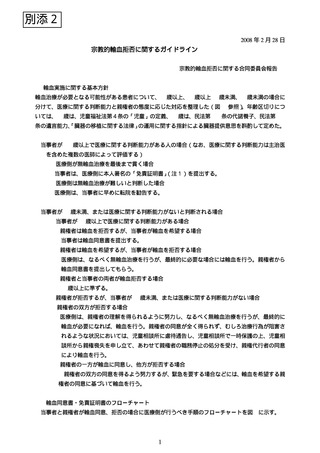

宗教的輸血拒否に関するガイドラインの解説

日本輸血学会(現 日本輸血・細胞治療学会)は 1998 年、

「輸血におけるインフォームドコンセント

に関する報告書」

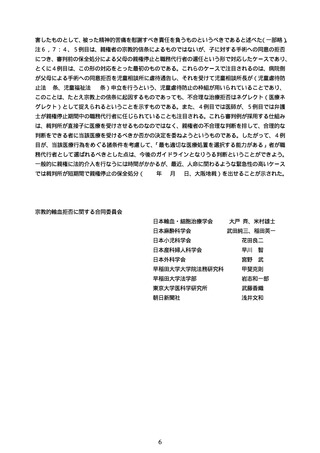

(日本輸血学会誌 44 (3):444-457,1998)を公表し、その中の宗教上の理由による輸

血拒否に関しては医療の自己決定権に基づき「輸血拒否と免責証明」の提出や転医を勧奨することを記

していた。後述する裁判例を踏まえ、患者が成人の場合には、輸血拒否を個人の人格権として捉える考

え方が明瞭になってきたが、患者が 18 歳未満の場合の対応については、各病院の判断に委ねられてき

た。

しかし、最近に至り、人命にかかわる緊急性の高い手術のケースについて、児童相談所長からの親権

喪失宣告申立を本案とする親権者の職務執行停止・職務代行者選任の申立を認容する審判前の仮処分

(家事審判法 15 条の 3・家事審判規則 74 条)が、各地の家庭裁判所で相次いで出されている。親権へ

の介入は裁判所の手続によらなければならず、一般にその手続には時間がかかるが、親権者の同意を得

られない児童への手術への対応に窮する病院に対して、司法が理解を示した結果、審判前の仮処分が促

されたといえる。また、2007 年 5 月 25 日に成立した改正児童虐待防止法の議論では、子ども(注2)

を保護・監督する「監護権」のみを一時的に停止できる規定により、親の同意なしでの治療を可能にす

ることも検討された。これは今回の改正法には含まれなかったものの、付則に「親権の一時停止」とし

て盛り込まれ、将来の法改正に向けた検討課題となっている。

こうした議論の高まりには、医療ネグレクト概念の定着がある。医療ネグレクトとは、医療水準や社

会通念に照らして、その子どもにとって必要かつ適切な医療を受けさせない行為を指し、親が子どもを

病院に連れて行かない場合だけでなく、病院には連れて行くものの治療に同意しない場合も含んでいる。

そのため、親が自己の宗教的信条によって小児に対する輸血治療を拒否し、その生命を危険にさらすこ

とは一種の児童虐待であると考える立場もみられる(出典:日本弁護士連合会子どもの権利委員会 編

「子どもの虐待防止・法的実務マニュアル」

(2001)

)

。しかしながら、子どもの年齢や精神的な成長に

よっては、子ども自身も親の宗教的信条を自己に内面化し、自己の信仰として輸血拒否の意識を成熟さ

せている可能性も否定できないことから、すべての輸血拒否を一概に児童虐待であると断じることもま

た困難である。

以上のような近時の動向を踏まえ、本ガイドラインでは、患者が未成年者の場合の対応について慎重

に検討し、基本的には患者自身の自己決定権(輸血拒否権)を尊重しつつも、満 15 歳未満の小児(医

療の判断能力を欠く人)については、特別な配慮を払いながら、輸血療法を含む最善の治療を提供でき

るようにすることを提唱する。一方、20 歳以上の成人で、判断能力を欠く場合については、一般的な倫

理的、医学的、法律的対応が確立していない現段階では法律や世論の動向を見据えて将来の課題とせざ

るを得ない。

1. 宗教的輸血拒否者の主張と心理特性への配慮

宗教的輸血拒否者は、その信仰に基づいて生命の維持よりも、輸血をしないことに優越的な価値を認

めて絶対的な無輸血の態度をとる。しかし、当然、輸血の代替療法は受け入れるし、むしろ積極的にこ

れを求める。この点からも医療側としては、どのような代替療法の可能性、および無輸血で手術を行え

る当該施設における大まかな見込みを患者に説明しておくべきであろう。

教団への入信を自ら選択した、いわゆる一世信者と、幼少時に親を信者として持つことで、当該教団

3

日本輸血学会(現 日本輸血・細胞治療学会)は 1998 年、

「輸血におけるインフォームドコンセント

に関する報告書」

(日本輸血学会誌 44 (3):444-457,1998)を公表し、その中の宗教上の理由による輸

血拒否に関しては医療の自己決定権に基づき「輸血拒否と免責証明」の提出や転医を勧奨することを記

していた。後述する裁判例を踏まえ、患者が成人の場合には、輸血拒否を個人の人格権として捉える考

え方が明瞭になってきたが、患者が 18 歳未満の場合の対応については、各病院の判断に委ねられてき

た。

しかし、最近に至り、人命にかかわる緊急性の高い手術のケースについて、児童相談所長からの親権

喪失宣告申立を本案とする親権者の職務執行停止・職務代行者選任の申立を認容する審判前の仮処分

(家事審判法 15 条の 3・家事審判規則 74 条)が、各地の家庭裁判所で相次いで出されている。親権へ

の介入は裁判所の手続によらなければならず、一般にその手続には時間がかかるが、親権者の同意を得

られない児童への手術への対応に窮する病院に対して、司法が理解を示した結果、審判前の仮処分が促

されたといえる。また、2007 年 5 月 25 日に成立した改正児童虐待防止法の議論では、子ども(注2)

を保護・監督する「監護権」のみを一時的に停止できる規定により、親の同意なしでの治療を可能にす

ることも検討された。これは今回の改正法には含まれなかったものの、付則に「親権の一時停止」とし

て盛り込まれ、将来の法改正に向けた検討課題となっている。

こうした議論の高まりには、医療ネグレクト概念の定着がある。医療ネグレクトとは、医療水準や社

会通念に照らして、その子どもにとって必要かつ適切な医療を受けさせない行為を指し、親が子どもを

病院に連れて行かない場合だけでなく、病院には連れて行くものの治療に同意しない場合も含んでいる。

そのため、親が自己の宗教的信条によって小児に対する輸血治療を拒否し、その生命を危険にさらすこ

とは一種の児童虐待であると考える立場もみられる(出典:日本弁護士連合会子どもの権利委員会 編

「子どもの虐待防止・法的実務マニュアル」

(2001)

)

。しかしながら、子どもの年齢や精神的な成長に

よっては、子ども自身も親の宗教的信条を自己に内面化し、自己の信仰として輸血拒否の意識を成熟さ

せている可能性も否定できないことから、すべての輸血拒否を一概に児童虐待であると断じることもま

た困難である。

以上のような近時の動向を踏まえ、本ガイドラインでは、患者が未成年者の場合の対応について慎重

に検討し、基本的には患者自身の自己決定権(輸血拒否権)を尊重しつつも、満 15 歳未満の小児(医

療の判断能力を欠く人)については、特別な配慮を払いながら、輸血療法を含む最善の治療を提供でき

るようにすることを提唱する。一方、20 歳以上の成人で、判断能力を欠く場合については、一般的な倫

理的、医学的、法律的対応が確立していない現段階では法律や世論の動向を見据えて将来の課題とせざ

るを得ない。

1. 宗教的輸血拒否者の主張と心理特性への配慮

宗教的輸血拒否者は、その信仰に基づいて生命の維持よりも、輸血をしないことに優越的な価値を認

めて絶対的な無輸血の態度をとる。しかし、当然、輸血の代替療法は受け入れるし、むしろ積極的にこ

れを求める。この点からも医療側としては、どのような代替療法の可能性、および無輸血で手術を行え

る当該施設における大まかな見込みを患者に説明しておくべきであろう。

教団への入信を自ら選択した、いわゆる一世信者と、幼少時に親を信者として持つことで、当該教団

3