よむ、つかう、まなぶ。

保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (19 ページ)

出典

| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |

| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

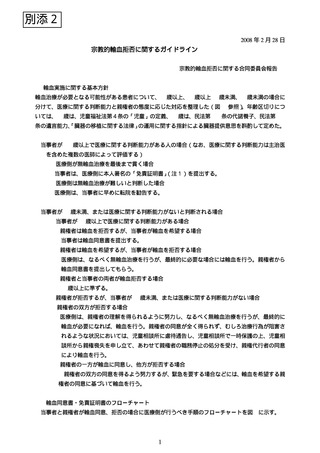

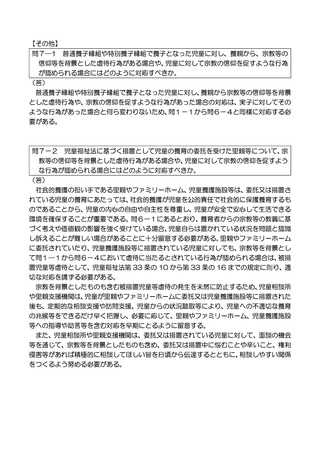

の教理や組織の影響を大きく受けた、いわゆる二世信者とでは、その心理的な特性が異なることにも配

慮しなければならない。二世信者は、親のしつけと重複する形で親の信仰を受け継いでおり、一世信者

よりも信仰に背く恐怖や罪悪感、正しい信者になれなかったことによる自己否定感が強いという指摘が

ある。したがって、特に親権者の養育下にある年齢の子どもにとっては、自らが輸血治療を選択したこ

とや、自らの意思に反して輸血治療がなされたことによって、今後の信仰上、あるいは家族関係におい

て、何らかの心理的影響を残しうる可能性を考慮しなければならない。また、その意思に反して子ども

に輸血治療がなされた親に対しては、治療前と変わらぬ養育責任を果たすように環境を確保するように、

医療側が促していく責任があり、必要に応じて教団の理解や支援も得られるようにすべきである。さら

に、輸血を受けた当事者が、信仰や親の意思に反して輸血を受けたという理由によって深い自責の念に

苦しむことがないように、入院中から退院後まで継続的に児童/思春期心理などの専門家などによるカ

ウンセリングを実施する。なお、親権停止により輸血実施した場合、その後速やかに一時的な親権停止

を解除し、親権者が輸血治療後の子どもを温かく受け入れることができるように継続的に支援する。

2.裁判例

宗教上またはその他の理由で、患者または親権者が輸血拒否をした場合、あるいは治療拒絶をした場

合の裁判例を示す。これらは、輸血拒否権および医療ネグレクトを理解するには大変貴重な判例である

と思われる。

裁判例 1 例目:昭和 59 年、30 歳代男性、骨肉腫手術のため、A 医大病院に入院。本人が宗教上の理由

で、輸血せずに手術を受けることを希望した。両親としては病院に対して息子(患者)の手術および

それに必要な輸血、その他の医療行為を委任することができるという趣旨の仮処分を申請した。大分

地裁は、理解、判断能力を含めて正常な精神能力を有する成人の男子であり、輸血拒否行為が権利侵

害として違法性をおびるものと断じることはできないと判断し、この仮処分申請を却下した(注3)

(昭和 60.12.2)

。

裁判例2例目:昭和 60 年、10 歳男児、交通事故、両親が子どもの輸血拒否し、輸血せず B 医大病院に

て死亡。刑事事件としては略式命令であったが、結局、運転手のみが業務上過失致死罪で起訴され、

罰金 15 万円の有罪となった(注4)

(川崎簡略式 昭和 63.8.20)

。

裁判例3例目:平成 4 年、63 歳女性、C 大学病院で肝臓の腫瘍摘出術を行った。本人の意思に反して輸

血し、損害賠償を求め、最高裁は輸血拒否を人格権として認めた(注5)

(平成 12.2.29)

。

裁判例4例目:すでに胎児の時期から脳の異常を指摘され出生した子(平成 17 年生)について、これ

を放置すれば重度の精神運動発達遅滞を負うかまたは死亡する可能性が極めて高いことから、医師が

手術の必要性を説明したが、父母(親権者)が自らの信仰する宗教上の考えから手術に同意しなかっ

たため、病院側が児童相談所に虐待通告を行い、それを受けた児童相談所長が家庭裁判所に対し、本

案として親権喪失審判を申し立て、その本案審判事件の審判確定まで父母の親権者としての職務執行

を停止し、患者の疾患を専門とする元大学医学部教授の某医師をその間の職務代行者として選任する

審判前の保全処分を申し立てた。大阪家庭裁判所岸和田支部は、平成 17 年 2 月 15 日の審判(家庭裁

判月報 59 巻 4 号 135 頁)においてこの申立を認容し、その理由として、父母が「未成年者の手術に

同意しないことは、たとえこれが宗教的信念ないしは確信に基づくものであっても、未成年者の健全

な発達を妨げ、あるいは生命に危険を生じさせる可能性が極めて高く、未成年者の福祉および利益の

根幹をなす、生命及び健全な発達を害する結果になるものといわざるを得」ず、

「本案審判事件の結

果を待っていたのでは、その生命の危険ないしは重篤な障害を生じさせる危険があり、これを回避す

4

慮しなければならない。二世信者は、親のしつけと重複する形で親の信仰を受け継いでおり、一世信者

よりも信仰に背く恐怖や罪悪感、正しい信者になれなかったことによる自己否定感が強いという指摘が

ある。したがって、特に親権者の養育下にある年齢の子どもにとっては、自らが輸血治療を選択したこ

とや、自らの意思に反して輸血治療がなされたことによって、今後の信仰上、あるいは家族関係におい

て、何らかの心理的影響を残しうる可能性を考慮しなければならない。また、その意思に反して子ども

に輸血治療がなされた親に対しては、治療前と変わらぬ養育責任を果たすように環境を確保するように、

医療側が促していく責任があり、必要に応じて教団の理解や支援も得られるようにすべきである。さら

に、輸血を受けた当事者が、信仰や親の意思に反して輸血を受けたという理由によって深い自責の念に

苦しむことがないように、入院中から退院後まで継続的に児童/思春期心理などの専門家などによるカ

ウンセリングを実施する。なお、親権停止により輸血実施した場合、その後速やかに一時的な親権停止

を解除し、親権者が輸血治療後の子どもを温かく受け入れることができるように継続的に支援する。

2.裁判例

宗教上またはその他の理由で、患者または親権者が輸血拒否をした場合、あるいは治療拒絶をした場

合の裁判例を示す。これらは、輸血拒否権および医療ネグレクトを理解するには大変貴重な判例である

と思われる。

裁判例 1 例目:昭和 59 年、30 歳代男性、骨肉腫手術のため、A 医大病院に入院。本人が宗教上の理由

で、輸血せずに手術を受けることを希望した。両親としては病院に対して息子(患者)の手術および

それに必要な輸血、その他の医療行為を委任することができるという趣旨の仮処分を申請した。大分

地裁は、理解、判断能力を含めて正常な精神能力を有する成人の男子であり、輸血拒否行為が権利侵

害として違法性をおびるものと断じることはできないと判断し、この仮処分申請を却下した(注3)

(昭和 60.12.2)

。

裁判例2例目:昭和 60 年、10 歳男児、交通事故、両親が子どもの輸血拒否し、輸血せず B 医大病院に

て死亡。刑事事件としては略式命令であったが、結局、運転手のみが業務上過失致死罪で起訴され、

罰金 15 万円の有罪となった(注4)

(川崎簡略式 昭和 63.8.20)

。

裁判例3例目:平成 4 年、63 歳女性、C 大学病院で肝臓の腫瘍摘出術を行った。本人の意思に反して輸

血し、損害賠償を求め、最高裁は輸血拒否を人格権として認めた(注5)

(平成 12.2.29)

。

裁判例4例目:すでに胎児の時期から脳の異常を指摘され出生した子(平成 17 年生)について、これ

を放置すれば重度の精神運動発達遅滞を負うかまたは死亡する可能性が極めて高いことから、医師が

手術の必要性を説明したが、父母(親権者)が自らの信仰する宗教上の考えから手術に同意しなかっ

たため、病院側が児童相談所に虐待通告を行い、それを受けた児童相談所長が家庭裁判所に対し、本

案として親権喪失審判を申し立て、その本案審判事件の審判確定まで父母の親権者としての職務執行

を停止し、患者の疾患を専門とする元大学医学部教授の某医師をその間の職務代行者として選任する

審判前の保全処分を申し立てた。大阪家庭裁判所岸和田支部は、平成 17 年 2 月 15 日の審判(家庭裁

判月報 59 巻 4 号 135 頁)においてこの申立を認容し、その理由として、父母が「未成年者の手術に

同意しないことは、たとえこれが宗教的信念ないしは確信に基づくものであっても、未成年者の健全

な発達を妨げ、あるいは生命に危険を生じさせる可能性が極めて高く、未成年者の福祉および利益の

根幹をなす、生命及び健全な発達を害する結果になるものといわざるを得」ず、

「本案審判事件の結

果を待っていたのでは、その生命の危険ないしは重篤な障害を生じさせる危険があり、これを回避す

4