よむ、つかう、まなぶ。

保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |

| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

害したものとして、被った精神的苦痛を慰謝すべき責任を負うものというべきであると述べた(一部略)

。

注6,7:4、5例目は、親権者の宗教的信条によるものではないが、子に対する手術への同意の拒否

につき、審判前の保全処分による父母の親権停止と職務代行者の選任という形で対応したケースであり、

とくに4例目は、この形の対応をとった最初のものである。これらのケースで注目されるのは、病院側

が父母による手術への同意拒否を児童相談所に虐待通告し、それを受けて児童相談所長が(児童虐待防

止法 6 条、児童福祉法 25 条)申立を行うという、児童虐待防止の枠組が用いられていることであり、

このことは、たとえ宗教上の信条に起因するものであっても、不合理な治療拒否はネグレクト(医療ネ

グレクト)として捉えられるということを示すものである。また、4例目では医師が、5例目では弁護

士が親権停止期間中の職務代行者に任じられていることも注目される。これら審判例が採用する仕組み

は、裁判所が直接子に医療を受けさせるものなのではなく、親権者の不合理な判断を排して、合理的な

判断をできる者に当該医療を受けるべきか否かの決定を委ねようというものである。したがって、4例

目が、当該医療行為をめぐる諸条件を考慮して、

「最も適切な医療処置を選択する能力がある」者が職

務代行者として選ばれるべきとした点は、今後のガイドラインとなりうる判断ということができよう。

一般的に親権に法的介入を行なうには時間がかかるが、最近、人命に関わるような緊急性の高いケース

では裁判所が短期間で親権停止の保全処分(2006 年 10 月 21 日、大阪地裁)を出せることが示された。

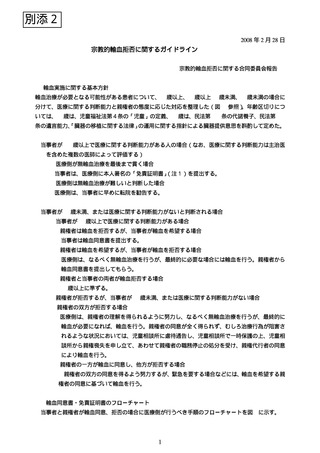

宗教的輸血拒否に関する合同委員会

日本輸血・細胞治療学会

大戸 斉、米村雄士

日本麻酔科学会

武田純三、稲田英一

日本小児科学会

花田良二

日本産科婦人科学会

早川 智

日本外科学会

宮野 武

早稲田大学大学院法務研究科

甲斐克則

早稲田大学法学部

岩志和一郎

東京大学医科学研究所

武藤香織

朝日新聞社

浅井文和

6

。

注6,7:4、5例目は、親権者の宗教的信条によるものではないが、子に対する手術への同意の拒否

につき、審判前の保全処分による父母の親権停止と職務代行者の選任という形で対応したケースであり、

とくに4例目は、この形の対応をとった最初のものである。これらのケースで注目されるのは、病院側

が父母による手術への同意拒否を児童相談所に虐待通告し、それを受けて児童相談所長が(児童虐待防

止法 6 条、児童福祉法 25 条)申立を行うという、児童虐待防止の枠組が用いられていることであり、

このことは、たとえ宗教上の信条に起因するものであっても、不合理な治療拒否はネグレクト(医療ネ

グレクト)として捉えられるということを示すものである。また、4例目では医師が、5例目では弁護

士が親権停止期間中の職務代行者に任じられていることも注目される。これら審判例が採用する仕組み

は、裁判所が直接子に医療を受けさせるものなのではなく、親権者の不合理な判断を排して、合理的な

判断をできる者に当該医療を受けるべきか否かの決定を委ねようというものである。したがって、4例

目が、当該医療行為をめぐる諸条件を考慮して、

「最も適切な医療処置を選択する能力がある」者が職

務代行者として選ばれるべきとした点は、今後のガイドラインとなりうる判断ということができよう。

一般的に親権に法的介入を行なうには時間がかかるが、最近、人命に関わるような緊急性の高いケース

では裁判所が短期間で親権停止の保全処分(2006 年 10 月 21 日、大阪地裁)を出せることが示された。

宗教的輸血拒否に関する合同委員会

日本輸血・細胞治療学会

大戸 斉、米村雄士

日本麻酔科学会

武田純三、稲田英一

日本小児科学会

花田良二

日本産科婦人科学会

早川 智

日本外科学会

宮野 武

早稲田大学大学院法務研究科

甲斐克則

早稲田大学法学部

岩志和一郎

東京大学医科学研究所

武藤香織

朝日新聞社

浅井文和

6