よむ、つかう、まなぶ。

保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (29 ページ)

出典

| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |

| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

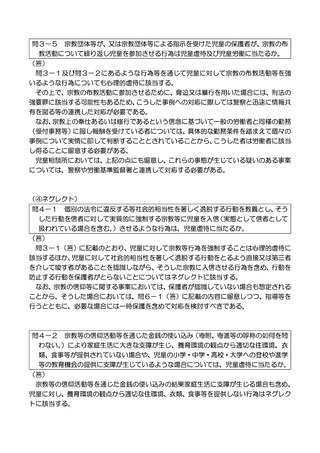

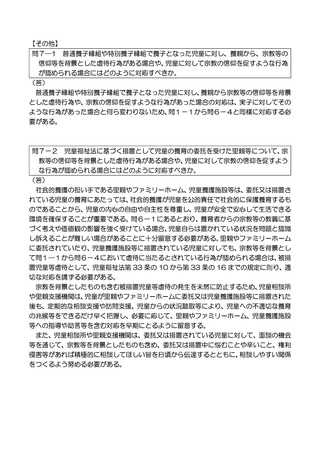

同様の行為により、義務教育である小学校・中学校への就学、登校、進学を困難とさせる

こともネグレクトに該当する。

高等学校への就学・進学に関しても、児童本人が就学・進学を希望しており、合理的な理

由なく信仰する宗教等の教義を理由として就学・進学を認めない行為は、児童の自立を損ね

その心情を傷つける行為としてネグレクト又は心理的虐待に該当する。

大学への就学・進学に関しては、問4―3(答)のとおりである。

なお、このような事例については、児童が、児童の保護者に対する扶養請求権等を保全す

るため、保護者に代わって、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第8条第

1項の規定による取消権等を行使できる場合がある。実際に児童が権利を行使するためには、

児童が保護者に対して扶養請求をして扶養義務に係る債権を確定した上で、取消権を行使し

なければならない。訴訟手続等を行う必要がある場合、本来であれば児童の親権者等である

保護者が訴えを提起等するが、親権者が親権の停止を受けている場合等親権者等の法定代理

人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合には、児童が各請求をする

ためには、裁判所から特別代理人の選任を受ける必要があると考えられる。特別代理人の選

任を受けるためには、裁判所にその選任の申立てをする必要があるが、実際にその申立てを

するためには、弁護士が児童のために活動することが手続の円滑に資するため、児童相談所

等が対応するに当たっては、弁護士会等の関係機関と連携して対応することが必要である。

弁護士会においては、一定の要件を満たせば児童が費用を負担することなく、弁護士に委任

をすることができる制度がある。

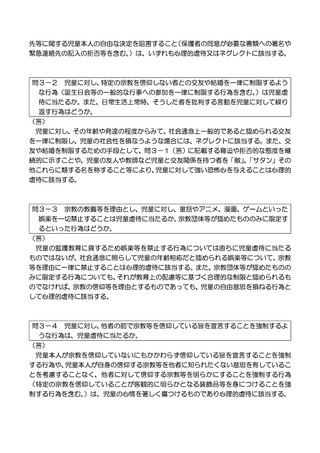

問4-3 宗教の信仰等を背景として児童が高校や大学等に進学することを認めないよ

うな事例について児童虐待に当たるか。

(答)

高等学校への就学、進学については問4―2(答)に記載するものと同様である。

また、大学に進学することを認めない行為(保護者の同意が必要な書類への署名や緊急連

絡先の記入等の手続の拒否のほか、学費等の必要経費に充てる金銭を得るためのアルバイト

を認めないことを含む。)について、それ自体が直ちに児童虐待に該当するものではないが、

児童本人が進学を希望し、世帯の経済的状況等に鑑みて進学が可能である(奨学金等の支援

を活用する場合も含む。)にもかかわらず、宗教上の教義等を理由とし、

・ 「~をしなければ/すれば地獄に落ちる」など児童を脅すこと

・ 「世界は破滅するので、学校に行くことは無駄である」など諦めさせようとすること

・ 児童を無視する、経済的な援助を拒む等拒否的な態度を継続的に示すこと

により進学を禁止するような行為は心理的虐待に該当する。

こともネグレクトに該当する。

高等学校への就学・進学に関しても、児童本人が就学・進学を希望しており、合理的な理

由なく信仰する宗教等の教義を理由として就学・進学を認めない行為は、児童の自立を損ね

その心情を傷つける行為としてネグレクト又は心理的虐待に該当する。

大学への就学・進学に関しては、問4―3(答)のとおりである。

なお、このような事例については、児童が、児童の保護者に対する扶養請求権等を保全す

るため、保護者に代わって、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第8条第

1項の規定による取消権等を行使できる場合がある。実際に児童が権利を行使するためには、

児童が保護者に対して扶養請求をして扶養義務に係る債権を確定した上で、取消権を行使し

なければならない。訴訟手続等を行う必要がある場合、本来であれば児童の親権者等である

保護者が訴えを提起等するが、親権者が親権の停止を受けている場合等親権者等の法定代理

人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合には、児童が各請求をする

ためには、裁判所から特別代理人の選任を受ける必要があると考えられる。特別代理人の選

任を受けるためには、裁判所にその選任の申立てをする必要があるが、実際にその申立てを

するためには、弁護士が児童のために活動することが手続の円滑に資するため、児童相談所

等が対応するに当たっては、弁護士会等の関係機関と連携して対応することが必要である。

弁護士会においては、一定の要件を満たせば児童が費用を負担することなく、弁護士に委任

をすることができる制度がある。

問4-3 宗教の信仰等を背景として児童が高校や大学等に進学することを認めないよ

うな事例について児童虐待に当たるか。

(答)

高等学校への就学、進学については問4―2(答)に記載するものと同様である。

また、大学に進学することを認めない行為(保護者の同意が必要な書類への署名や緊急連

絡先の記入等の手続の拒否のほか、学費等の必要経費に充てる金銭を得るためのアルバイト

を認めないことを含む。)について、それ自体が直ちに児童虐待に該当するものではないが、

児童本人が進学を希望し、世帯の経済的状況等に鑑みて進学が可能である(奨学金等の支援

を活用する場合も含む。)にもかかわらず、宗教上の教義等を理由とし、

・ 「~をしなければ/すれば地獄に落ちる」など児童を脅すこと

・ 「世界は破滅するので、学校に行くことは無駄である」など諦めさせようとすること

・ 児童を無視する、経済的な援助を拒む等拒否的な態度を継続的に示すこと

により進学を禁止するような行為は心理的虐待に該当する。