よむ、つかう、まなぶ。

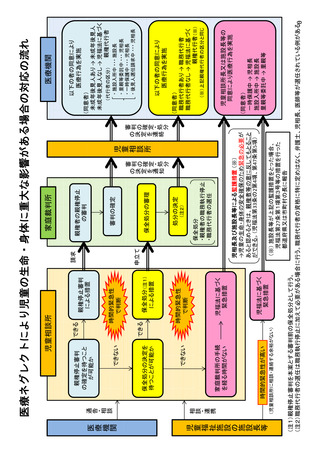

保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (30 ページ)

出典

| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |

| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

問4-4 児童がアルバイト等により得た収入について、児童の意思に反する形で、保護

者が宗教等の信仰活動等に消費(寄附、寄進等の呼称の如何を問わない。)した場合に

ついては、児童虐待に当たるか。また、どのような支援が考えられるか。

(答)

児童の財産管理権を有することに乗じ、児童のアルバイト等により得た収入(高等学校や

大学等への就学、進学に関し、児童に対して貸与もしくは支給された奨学金等を含む。)を

取り上げ、児童本人の意思に反し、客観的に見て明らかに児童の現在の生活や将来につなが

らない目的に消費する行為は、児童からの信頼を裏切ることなどにより児童の心情を著しく

傷つける行為として心理的虐待に該当する。

児童がアルバイト等により得た収入は、児童の財産であるから、児童の意思に反する形で、

これを児童の現在の生活や将来につながらない目的の下で保護者が消費したような場合に

は、保護者の児童に対する不法行為が成立し得る。

また、保護者が宗教団体に唆されて児童の財産を無断で寄附したような場合には、宗教団

体の児童に対する不法行為が成立するものとして、児童が宗教団体に対して直接損害賠償を

請求し得る。

さらに、児童相談所長が管理権喪失の審判の申立(民法第 835 条、児童福祉法第 33 条

の7)を行い、管理権喪失の審判を得た上で未成年後見人選任の申立(児童福祉法第 33 条

の8第1項)を行い、未成年後見人が、児童の法定代理人として保護者に対して扶養請求を

して扶養義務に係る債権を確定した上で、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する

法律第8条の規定に基づく取消権等を行使することも考えられる。

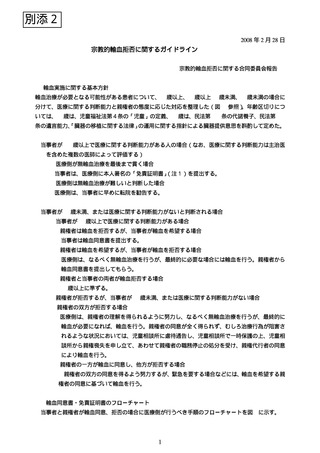

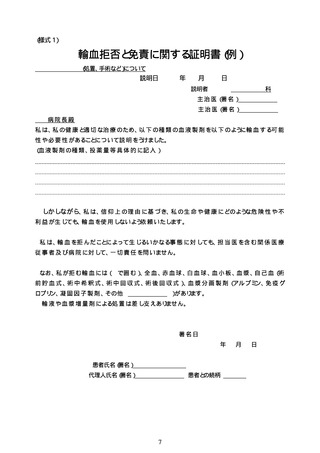

問4-5 信仰する宗教の教え・決まり等を理由として、児童に対する治療として必要と

なる行為(輸血等)を行わないといった行為は児童虐待に当たるか。

(答)

理由の如何に関わらず、医療機関の受診を合理的な理由無く認めない行為や、医師が必要

と判断する医療行為(手術、投薬、輸血等)を受けさせないこと(輸血を拒否する旨の意思

表示カード等を携帯することを強制することを含む。)はネグレクトに該当する。必要に応

じて、一時保護による緊急対応や児童相談所長による親権停止申立(民法第 834 条の2,

児童福祉法第 33 条の7)を検討すること。

問4-6 信仰する宗教の教え・決まり等を理由として、児童が様々な学校行事等に参加

することを制限するような行為については児童虐待に当たるか。

(答)

児童本人が学校行事等に参加することを希望しているにもかかわらず、児童に対する適切

な養育の確保や教育機会の確保等を考慮せず参加を制限する行為は、宗教の信仰等を理由と

するものであっても、心理的虐待又はネグレクトに該当する。

者が宗教等の信仰活動等に消費(寄附、寄進等の呼称の如何を問わない。)した場合に

ついては、児童虐待に当たるか。また、どのような支援が考えられるか。

(答)

児童の財産管理権を有することに乗じ、児童のアルバイト等により得た収入(高等学校や

大学等への就学、進学に関し、児童に対して貸与もしくは支給された奨学金等を含む。)を

取り上げ、児童本人の意思に反し、客観的に見て明らかに児童の現在の生活や将来につなが

らない目的に消費する行為は、児童からの信頼を裏切ることなどにより児童の心情を著しく

傷つける行為として心理的虐待に該当する。

児童がアルバイト等により得た収入は、児童の財産であるから、児童の意思に反する形で、

これを児童の現在の生活や将来につながらない目的の下で保護者が消費したような場合に

は、保護者の児童に対する不法行為が成立し得る。

また、保護者が宗教団体に唆されて児童の財産を無断で寄附したような場合には、宗教団

体の児童に対する不法行為が成立するものとして、児童が宗教団体に対して直接損害賠償を

請求し得る。

さらに、児童相談所長が管理権喪失の審判の申立(民法第 835 条、児童福祉法第 33 条

の7)を行い、管理権喪失の審判を得た上で未成年後見人選任の申立(児童福祉法第 33 条

の8第1項)を行い、未成年後見人が、児童の法定代理人として保護者に対して扶養請求を

して扶養義務に係る債権を確定した上で、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する

法律第8条の規定に基づく取消権等を行使することも考えられる。

問4-5 信仰する宗教の教え・決まり等を理由として、児童に対する治療として必要と

なる行為(輸血等)を行わないといった行為は児童虐待に当たるか。

(答)

理由の如何に関わらず、医療機関の受診を合理的な理由無く認めない行為や、医師が必要

と判断する医療行為(手術、投薬、輸血等)を受けさせないこと(輸血を拒否する旨の意思

表示カード等を携帯することを強制することを含む。)はネグレクトに該当する。必要に応

じて、一時保護による緊急対応や児童相談所長による親権停止申立(民法第 834 条の2,

児童福祉法第 33 条の7)を検討すること。

問4-6 信仰する宗教の教え・決まり等を理由として、児童が様々な学校行事等に参加

することを制限するような行為については児童虐待に当たるか。

(答)

児童本人が学校行事等に参加することを希望しているにもかかわらず、児童に対する適切

な養育の確保や教育機会の確保等を考慮せず参加を制限する行為は、宗教の信仰等を理由と

するものであっても、心理的虐待又はネグレクトに該当する。