よむ、つかう、まなぶ。

保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |

| 出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

るためには可及的早期に手術を含む適切な治療を行う必要性があることから、未成年者の福祉及び利

益のためには、本案審判が効力を生じるまでの間、事件本人(父母)の親権者としての職務執行を停

止する必要がある」と述べた。また、代行者については、某医師が、当該疾患に精通し、患者の病状、

手術への適応、手術の危険性等の諸条件を子細かつ慎重に検討した上で、

「最も適切な医療処置を選

択する能力がある」と認められるとした(注6)

。

裁判例5例目:重篤な心臓障害を有する乳児(平成 18 年生)につき、緊急の手術の必要性があるにも

かかわらず、その説明を受けた父母(親権者)が自らの信仰する宗教上の考えから手術に同意しなか

ったため、児童相談所長が家庭裁判所に対し、本案として親権喪失審判を申し立て、その本案審判事

件の審判確定まで父母の親権者としての職務執行を停止し、某弁護士をその間の職務代行者として選

任する審判前の保全処分を申し立てた。名古屋家庭裁判所は、平成 18 年 7 月 25 日の審判(家庭裁判

月報 59 巻 4 号 127 頁)において、事態を放置することは乳児の生命を危うくすることに他ならず、

父母の手術に対する同意拒否は、合理的理由を認めることができず、親権の濫用にあたるとして申立

を認容した(注7)

。

脚注

注1:

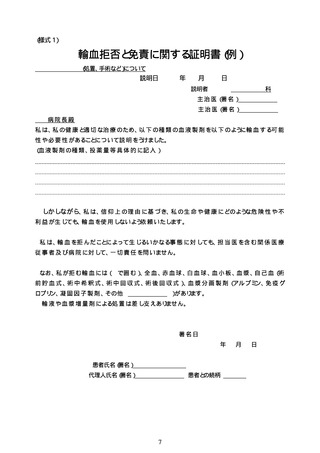

「様式1」による「免責証明書」が望ましい。ただし、緊急を要する場合は本人持参の「免責証

明書」も有効とみなす。

注2:子どもまたは小児とは本指針では 15 歳未満の者を指す。

注3:1例目の決定は、日本における輸血拒否問題の以後の理論的・実践的展開に大きなインパクトを

与えたものと位置付けることができる。

注4:2例目は、両親といえども、保護責任者遺棄(致死)罪ないし過失致死罪といったような刑事責

任を負う可能性がある。治療にあたった医師も同様である。運転手の行為と少年の死亡との間に因果関

係があったか。親が子どもに対して自己の宗教的信念を根拠に輸血拒否を決定できるのか。その両親に

刑事責任はないのか。輸血をせずに死亡させた医師に刑事責任はないのか。親の信仰を子どもの生命に

不利益に押しつけることは、親権の濫用とも考えられる。子どもには子ども自身の宗教上の信念を将来

確立する途を妨げてはならないであろう。

注5:3例目の判決は、輸血拒否を正面から人格権と捉えている点で、1例目よりも明確である。病院

では外科手術を受ける患者が宗教的輸血拒否者である場合、輸血を拒否することを尊重し、できるかぎ

り輸血をしないことにするが、輸血以外に救命手段がない事態に至ったときは患者およびその家族の許

諾にかかわらず輸血するという方針を採用していた。最高裁は次のように述べた。医師らが患者の肝臓

の腫瘍を摘出するために、医療水準に従った相当な手術をしようとすることは、人の生命及び健康を管

理すべき業務に従事する者として当然のことである。しかし、患者が輸血を受けることは自己の宗教上

の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否することの明確な意思を有している場合、このよう

な意思決定をする権利は人格権の一内容として尊重されなければならない。そして、患者は宗教上の信

念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しており、輸血を伴わない手術

を受けることができると期待して C 病院に入院したことを医師らは、手術の際に輸血以外には救命手段

がない事態が生ずる可能性を否定し難いと判断した場合には、輸血するとの方針を採っていることを説

明して、入院を継続した上、医師らの下で本件手術を受けるか否かを患者自身の意思決定にゆだねるべ

きであった。さらに医師らは、説明を怠ったことにより、患者が輸血を伴う可能性のあった本件手術を

受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず、この点において人格権を侵

5

益のためには、本案審判が効力を生じるまでの間、事件本人(父母)の親権者としての職務執行を停

止する必要がある」と述べた。また、代行者については、某医師が、当該疾患に精通し、患者の病状、

手術への適応、手術の危険性等の諸条件を子細かつ慎重に検討した上で、

「最も適切な医療処置を選

択する能力がある」と認められるとした(注6)

。

裁判例5例目:重篤な心臓障害を有する乳児(平成 18 年生)につき、緊急の手術の必要性があるにも

かかわらず、その説明を受けた父母(親権者)が自らの信仰する宗教上の考えから手術に同意しなか

ったため、児童相談所長が家庭裁判所に対し、本案として親権喪失審判を申し立て、その本案審判事

件の審判確定まで父母の親権者としての職務執行を停止し、某弁護士をその間の職務代行者として選

任する審判前の保全処分を申し立てた。名古屋家庭裁判所は、平成 18 年 7 月 25 日の審判(家庭裁判

月報 59 巻 4 号 127 頁)において、事態を放置することは乳児の生命を危うくすることに他ならず、

父母の手術に対する同意拒否は、合理的理由を認めることができず、親権の濫用にあたるとして申立

を認容した(注7)

。

脚注

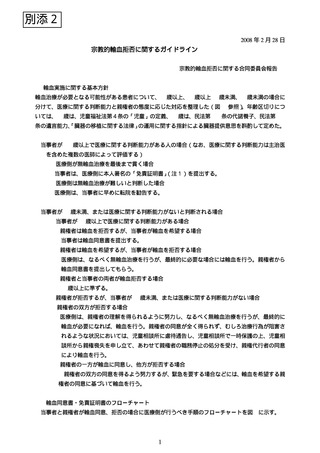

注1:

「様式1」による「免責証明書」が望ましい。ただし、緊急を要する場合は本人持参の「免責証

明書」も有効とみなす。

注2:子どもまたは小児とは本指針では 15 歳未満の者を指す。

注3:1例目の決定は、日本における輸血拒否問題の以後の理論的・実践的展開に大きなインパクトを

与えたものと位置付けることができる。

注4:2例目は、両親といえども、保護責任者遺棄(致死)罪ないし過失致死罪といったような刑事責

任を負う可能性がある。治療にあたった医師も同様である。運転手の行為と少年の死亡との間に因果関

係があったか。親が子どもに対して自己の宗教的信念を根拠に輸血拒否を決定できるのか。その両親に

刑事責任はないのか。輸血をせずに死亡させた医師に刑事責任はないのか。親の信仰を子どもの生命に

不利益に押しつけることは、親権の濫用とも考えられる。子どもには子ども自身の宗教上の信念を将来

確立する途を妨げてはならないであろう。

注5:3例目の判決は、輸血拒否を正面から人格権と捉えている点で、1例目よりも明確である。病院

では外科手術を受ける患者が宗教的輸血拒否者である場合、輸血を拒否することを尊重し、できるかぎ

り輸血をしないことにするが、輸血以外に救命手段がない事態に至ったときは患者およびその家族の許

諾にかかわらず輸血するという方針を採用していた。最高裁は次のように述べた。医師らが患者の肝臓

の腫瘍を摘出するために、医療水準に従った相当な手術をしようとすることは、人の生命及び健康を管

理すべき業務に従事する者として当然のことである。しかし、患者が輸血を受けることは自己の宗教上

の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否することの明確な意思を有している場合、このよう

な意思決定をする権利は人格権の一内容として尊重されなければならない。そして、患者は宗教上の信

念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しており、輸血を伴わない手術

を受けることができると期待して C 病院に入院したことを医師らは、手術の際に輸血以外には救命手段

がない事態が生ずる可能性を否定し難いと判断した場合には、輸血するとの方針を採っていることを説

明して、入院を継続した上、医師らの下で本件手術を受けるか否かを患者自身の意思決定にゆだねるべ

きであった。さらに医師らは、説明を怠ったことにより、患者が輸血を伴う可能性のあった本件手術を

受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず、この点において人格権を侵

5