よむ、つかう、まなぶ。

外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |

| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2)課題

PSA は脳卒中後の合併率が 21 ~ 38%と高く、

重要な後遺症であるが、目に見えないという点から軽

また、言語以外のあらゆる手段(ジェスチャーや

視されがちである。PSA だけを調査したものではな

書字,描画,指差しなど)を用いる実用的コミュニケー

いが、高次脳機能障害全国実態調査委員会が行ったア

ションの獲得も重要であるが、現状では病院や生活環

ンケート調査結果(2016 年)によると、急性期病

境、職場での非言語性のコミュニケーションツール開

院での高次脳機能障害に対する患者家族への説明がな

発も不十分であり、また、PSA に特化し現場のニー

いとの回答が 62.2%、失語の回復の将来的な見込み

ズに合った(患者と必要なコミュニケーション内容を

への説明がないとの回答が 42.5%と高いことが報告

含んだ)ものは存在しない。我々は急性期病院におけ

されており、現状として失語への認識や理解が不足し

る PSA 患者治療で必要なコミュニケーション内容の

ていることが判明している。

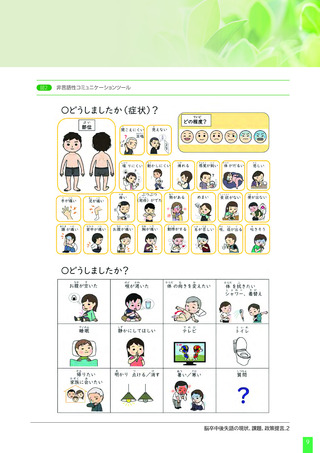

アンケートを実施し、それに基づいた非言語性コミュ

脳卒中治療ガイドラインにおいて、PSA の治療と

ニケーションツールを開発した(図 2)。この失語ツー

して言語聴覚療法を行うことが強く勧められており

ルは現場で一定の効果を得られていることがアンケー

(グレードA)、PSA に対する訓練プログラムとして、

ト調査により判明しているが、今後さらに実用的な発

集学的なリハビリテーションやセラピストとの 1 対

展や治療効果に結び付くかどうかエビデンスの構築な

1 の個別訓練、集団訓練や自己訓練などが行われて

どが課題として挙げられる。また、脳卒中患者は、急

いる。軽症の PSA では社会復帰が目標であり、社会

性期、回復期、生活期と治療の場を移動する必要があ

生活における通常の言語使用を想定した訓練を、中等

るため、PSA に対する一貫した治療、サポートが得

症では聴理解、発話、読解、書字それぞれの障害に応

られにくいという問題がある。治療段階ごとの適切な

じて残存した言語機能を活用した訓練を、重症では残

PSA の評価および診断が必要であり、特に維持期の

されたコミュニケーション能力を適切に把握し、それ

継続した治療、サポートが少ないことは課題である。

を活かしたコミュニケーションの訓練を行う必要があ

さらには、公的支援制度として、高次脳機能障害に

り、画一的な治療アプローチでは充分な効果を得られ

おける身体障害、精神障害認定制度があるが、制度が

ないことが分かっている。しかし、現状では画期的な

細分化されており、PSA をどの範疇で評価し、認定、

PSA の治療法、アルゴリズムの確立はなされていな

取り扱うかについて明確な記載がないため、全ての

い。そのため、地域や施設によって PSA への治療、

PSA 患者が同水準のサポートを必ずしも受けること

対応はそれぞれ異なっており、均てん化という点にお

ができていないという課題も存在する。また、PSA

いても充分な状況とはいえない。国立循環器病研究セ

は目に見えない後遺症であるため、職場復帰において

ンターの研究により PSA を回復させることが、機能

も、現場での理解が充分でない場合も多く、さらなる

予後、

死亡率の改善の鍵になる可能性が判明しており、

法的、行政的なサポートの充足も必要と考えられる。

PSA 改善に向けた治療法の確立、リハビリテーショ

2.脳卒中後失語の現状、課題、政策提言

8

ンの改善や医療体制の整備は重要な課題である。

PSA は脳卒中後の合併率が 21 ~ 38%と高く、

重要な後遺症であるが、目に見えないという点から軽

また、言語以外のあらゆる手段(ジェスチャーや

視されがちである。PSA だけを調査したものではな

書字,描画,指差しなど)を用いる実用的コミュニケー

いが、高次脳機能障害全国実態調査委員会が行ったア

ションの獲得も重要であるが、現状では病院や生活環

ンケート調査結果(2016 年)によると、急性期病

境、職場での非言語性のコミュニケーションツール開

院での高次脳機能障害に対する患者家族への説明がな

発も不十分であり、また、PSA に特化し現場のニー

いとの回答が 62.2%、失語の回復の将来的な見込み

ズに合った(患者と必要なコミュニケーション内容を

への説明がないとの回答が 42.5%と高いことが報告

含んだ)ものは存在しない。我々は急性期病院におけ

されており、現状として失語への認識や理解が不足し

る PSA 患者治療で必要なコミュニケーション内容の

ていることが判明している。

アンケートを実施し、それに基づいた非言語性コミュ

脳卒中治療ガイドラインにおいて、PSA の治療と

ニケーションツールを開発した(図 2)。この失語ツー

して言語聴覚療法を行うことが強く勧められており

ルは現場で一定の効果を得られていることがアンケー

(グレードA)、PSA に対する訓練プログラムとして、

ト調査により判明しているが、今後さらに実用的な発

集学的なリハビリテーションやセラピストとの 1 対

展や治療効果に結び付くかどうかエビデンスの構築な

1 の個別訓練、集団訓練や自己訓練などが行われて

どが課題として挙げられる。また、脳卒中患者は、急

いる。軽症の PSA では社会復帰が目標であり、社会

性期、回復期、生活期と治療の場を移動する必要があ

生活における通常の言語使用を想定した訓練を、中等

るため、PSA に対する一貫した治療、サポートが得

症では聴理解、発話、読解、書字それぞれの障害に応

られにくいという問題がある。治療段階ごとの適切な

じて残存した言語機能を活用した訓練を、重症では残

PSA の評価および診断が必要であり、特に維持期の

されたコミュニケーション能力を適切に把握し、それ

継続した治療、サポートが少ないことは課題である。

を活かしたコミュニケーションの訓練を行う必要があ

さらには、公的支援制度として、高次脳機能障害に

り、画一的な治療アプローチでは充分な効果を得られ

おける身体障害、精神障害認定制度があるが、制度が

ないことが分かっている。しかし、現状では画期的な

細分化されており、PSA をどの範疇で評価し、認定、

PSA の治療法、アルゴリズムの確立はなされていな

取り扱うかについて明確な記載がないため、全ての

い。そのため、地域や施設によって PSA への治療、

PSA 患者が同水準のサポートを必ずしも受けること

対応はそれぞれ異なっており、均てん化という点にお

ができていないという課題も存在する。また、PSA

いても充分な状況とはいえない。国立循環器病研究セ

は目に見えない後遺症であるため、職場復帰において

ンターの研究により PSA を回復させることが、機能

も、現場での理解が充分でない場合も多く、さらなる

予後、

死亡率の改善の鍵になる可能性が判明しており、

法的、行政的なサポートの充足も必要と考えられる。

PSA 改善に向けた治療法の確立、リハビリテーショ

2.脳卒中後失語の現状、課題、政策提言

8

ンの改善や医療体制の整備は重要な課題である。