よむ、つかう、まなぶ。

外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (31 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |

| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

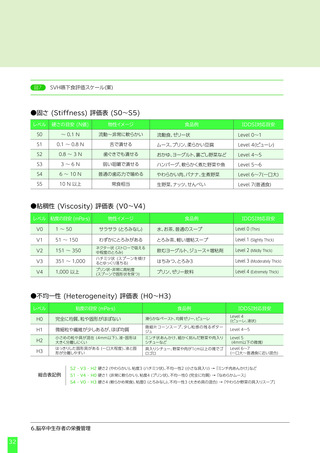

で施設間で統一された嚥下食提供ができるよう、ガイ

認定ベンチャー第3号の GastroMedica 社はこれ

ドライン整備と普及啓発を図る。具体的には、学会

らの課題に対して産学連携を行いながら、安全であり

分類と IDDSI の整合性をさらに高め、食品業界にも

ながら美味しく健康を目指す嚥下食の開発に取り組ん

IDDSI 準拠の表示を推奨する。標準化により、どの

でおり、今後の進展が待たれる。

施設でも同じ基準の嚥下食・とろみ調整が行えるよう

になり、患者が転院・在宅に移行しても一貫した食事

対応が可能となる。行政はガイドラインやマニュアル

4.

嚥下機能評価の精度向上(不均一性評価

などの導入)

を提示し、研修会などで現場への浸透を支援すべきで

ある。これにより地域・施設間で嚥下食の質に差が生

嚥下障害の評価と食形態のマッチングをより的確

じないようにし、患者が安心して食事を摂れる環境づ

に行うため、新たな評価手法の導入・開発を進める。

くりを進める。

具体的には、現行の粘度・硬さ評価に加えて、食物の

嚥下食・補助食品の品質向上と普及促進 : 嚥下障害

不均一性(粒の大きさや分離傾向)を定量化する指標

者用食品の品質向上には、医療・介護現場のニーズと

を検討する。例えば、ペースト状食品中の微小な塊の

食品技術を結ぶ産学連携が有効である。大学や研究機

有無を評価する試験法や、とろみ液の経時的な粘度

関と食品メーカーの協力プロジェクトを推進し、科学

変化を測定する標準試験を開発する。また、嚥下造影

的エビデンスに基づくおいしさと安全性を兼ね備えた

(VF)や嚥下内視鏡(VE)の結果を踏まえ、患者ご

嚥下食を開発する。例えば、食品のテクスチャーと風

との安全な食形態を客観的に決定できるスコアリング

味に関する官能評価研究を行い、高齢者に好まれる嚥

システムを構築することも有用である。さらには、食

下食レシピを開発する、咀嚼力が弱くても食べ応えを

品工学の知見を取り入れて、嚥下食の物性を総合評価

感じられる新素材を探索する、といった取り組みが考

する指標(例:コヒージョン指数や付着度合いの指標

えられる。また、現場の調理負担軽減のため、調理済

化、不均一性の定量価)を作成し、嚥下食開発や選択

み嚥下食(クックチルやクックフリーズの嚥下食)の

に活用する。行政・学会レベルで専門家チームを組織

商品化と流通を支援する。人手不足対策として、容易

し、これら新評価法の研究開発に投資するとともに、

に提供できる完成品やミールキットを普及させること

国の嚥下食分類基準に新たな評価項目として組み込む

で、現場スタッフの負担を減らしつつ安定した品質の

ことを検討する。こうした評価精度の向上により、患

食事を提供できるようにする。行政は産学連携のマッ

者一人一人の嚥下能力に最適化された食形態を提供で

チング支援や、モデル事業の評価・展開を行い、優れ

きるようになり、誤嚥や摂食不良のリスク低減が期待

た製品・システムを全国に展開する。加えて、患者や

できる。

家族への嚥下食に関する啓発も重要である。嚥下食=

味気ないというイメージを払拭し、美味しく栄養が摂

れる食品として受け入れてもらうため、試食会の開催

やレシピ集の公開など普及啓発活動にも注力すべきで

ある。一例として、現在、国立循環器病研究センター

脳卒中生存者の栄養管理.6

31

認定ベンチャー第3号の GastroMedica 社はこれ

ドライン整備と普及啓発を図る。具体的には、学会

らの課題に対して産学連携を行いながら、安全であり

分類と IDDSI の整合性をさらに高め、食品業界にも

ながら美味しく健康を目指す嚥下食の開発に取り組ん

IDDSI 準拠の表示を推奨する。標準化により、どの

でおり、今後の進展が待たれる。

施設でも同じ基準の嚥下食・とろみ調整が行えるよう

になり、患者が転院・在宅に移行しても一貫した食事

対応が可能となる。行政はガイドラインやマニュアル

4.

嚥下機能評価の精度向上(不均一性評価

などの導入)

を提示し、研修会などで現場への浸透を支援すべきで

ある。これにより地域・施設間で嚥下食の質に差が生

嚥下障害の評価と食形態のマッチングをより的確

じないようにし、患者が安心して食事を摂れる環境づ

に行うため、新たな評価手法の導入・開発を進める。

くりを進める。

具体的には、現行の粘度・硬さ評価に加えて、食物の

嚥下食・補助食品の品質向上と普及促進 : 嚥下障害

不均一性(粒の大きさや分離傾向)を定量化する指標

者用食品の品質向上には、医療・介護現場のニーズと

を検討する。例えば、ペースト状食品中の微小な塊の

食品技術を結ぶ産学連携が有効である。大学や研究機

有無を評価する試験法や、とろみ液の経時的な粘度

関と食品メーカーの協力プロジェクトを推進し、科学

変化を測定する標準試験を開発する。また、嚥下造影

的エビデンスに基づくおいしさと安全性を兼ね備えた

(VF)や嚥下内視鏡(VE)の結果を踏まえ、患者ご

嚥下食を開発する。例えば、食品のテクスチャーと風

との安全な食形態を客観的に決定できるスコアリング

味に関する官能評価研究を行い、高齢者に好まれる嚥

システムを構築することも有用である。さらには、食

下食レシピを開発する、咀嚼力が弱くても食べ応えを

品工学の知見を取り入れて、嚥下食の物性を総合評価

感じられる新素材を探索する、といった取り組みが考

する指標(例:コヒージョン指数や付着度合いの指標

えられる。また、現場の調理負担軽減のため、調理済

化、不均一性の定量価)を作成し、嚥下食開発や選択

み嚥下食(クックチルやクックフリーズの嚥下食)の

に活用する。行政・学会レベルで専門家チームを組織

商品化と流通を支援する。人手不足対策として、容易

し、これら新評価法の研究開発に投資するとともに、

に提供できる完成品やミールキットを普及させること

国の嚥下食分類基準に新たな評価項目として組み込む

で、現場スタッフの負担を減らしつつ安定した品質の

ことを検討する。こうした評価精度の向上により、患

食事を提供できるようにする。行政は産学連携のマッ

者一人一人の嚥下能力に最適化された食形態を提供で

チング支援や、モデル事業の評価・展開を行い、優れ

きるようになり、誤嚥や摂食不良のリスク低減が期待

た製品・システムを全国に展開する。加えて、患者や

できる。

家族への嚥下食に関する啓発も重要である。嚥下食=

味気ないというイメージを払拭し、美味しく栄養が摂

れる食品として受け入れてもらうため、試食会の開催

やレシピ集の公開など普及啓発活動にも注力すべきで

ある。一例として、現在、国立循環器病研究センター

脳卒中生存者の栄養管理.6

31