よむ、つかう、まなぶ。

外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (37 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |

| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

8.看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害)

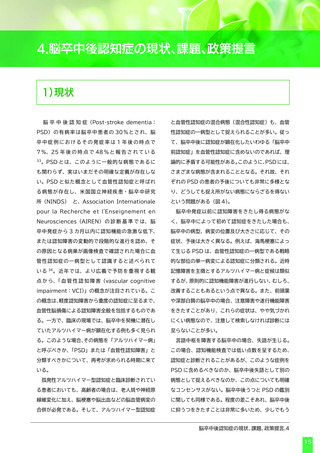

1)現状

高次脳機能障害者の実態調査としては、2008 年

生活のしにくさとは、箸が使いにくい、一人で入浴で

に東京都、福岡県が行った患者数調査や、2022 年

きないといった【行動】だけでなく、家庭、職場、地

に厚生労働省が行った生活のしづらさに関する調査が

域コミュニティでの【自己の存在】にも影響を及ぼす。

ある。これらは受診者数や各種障害者手帳を有する方

失語症は臨床で多く見られる障害の一つであり、大

を対象としており、脳卒中による高次脳機能障害者に

きく運動性と感覚性に分けられるが、その人の知的レ

ついて個別的に調査したものはなく、

「高次脳機能障

ベルや生活史によって日常生活の困難さはさまざまで

害者の看護」としての実態調査やデータはない。看護

ある。ある患者は大学で教鞭をとっていたが、純粋な

の対象は人であるが、全人的ケアといわれるように身

運動性失語により復職できずに退職した。家族は「麻

体、精神、社会、歴史と多視覚的に捉えてケアを実践

痺だけだったら車椅子を押せば仕事に戻れたのに」と

する。故に看護は個別性が非常に高く、症例などの質

悔しそうに語った。患者本人も聴覚理解には障害がな

的データで示されることが多い。よって、本項では個

かったため、一緒に悔し涙を流した。一方、ある患者

別症例を提示しながら、高次脳機能障害を持つ人への

は元々無口な性格で、家族の会話を笑顔で聴いている

看護について述べる。

という。人を呼ぶときには音を立て、行って貰いたい

脳卒中による高次脳機能障害には、失語症、注意や

ことを指で示すことで自己のニーズを表現できた。同

行動脳障害、情動障害など多種あるが、患者個々に症

じ失語症でもこのように生活のしづらさには大きな差

状の程度や日常生活の困難さには差があり、一概に論

があり、一概に症状を持って重症/軽症と表せないこ

ずることが難しい。

ともある。看護師は対象が健やかに生活できることを

一般的に脳卒中の好発年齢は 70 歳代といわれてい

支援する存在である。そのため、その人が病前にどの

るが、18 〜 64 歳の就業年齢に発症することもある。

ような暮らしを行ってきて、今後どのように暮らすか

仕事や家事はマルチタスクのものが多く、日々の生活

に焦点を当ててケアを実践している。そのためには、

で困難さを感じる経験が重なることは、患者にとって

高次脳機能障害について正しく知ること、対象の生活

大きなストレスとなることが推測される。

をイメージする能力が必要である。しかし、脳卒中患

高次脳機能障害の特徴の一つとして、患者本人が障

者は病期によって療養場所が変化する。発症直後は急

害に気づいていない場合がある。時に「人が変わった

性期病院、リハビリテーションは回復期病院、自宅に

ようだ」と周囲の人から見られることもあり、家庭や

戻ると在宅ケアチームとそれぞれの場で違う看護師が

職場で孤立する可能性もある。実際に、性格変化を起

対応することになる。医師が入院〜外来通院と診療が

こしたある患者は、趣味の集まりに参加して友人と喧

継続することと対照的である。

嘩になってしまったり、家族への暴言が日常的となっ

目に見えない脳卒中後遺症のある患者のケアには人

てしまったりするなど、対人関係に大きな影響を及ぼ

手と時間がかかるものである。例えば、入院中の患者

し、家庭でも地域でも孤立してしまう結果となった。

が夕方に、自分の思いが伝わらずに「不穏」の状態に

看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害).8

37

1)現状

高次脳機能障害者の実態調査としては、2008 年

生活のしにくさとは、箸が使いにくい、一人で入浴で

に東京都、福岡県が行った患者数調査や、2022 年

きないといった【行動】だけでなく、家庭、職場、地

に厚生労働省が行った生活のしづらさに関する調査が

域コミュニティでの【自己の存在】にも影響を及ぼす。

ある。これらは受診者数や各種障害者手帳を有する方

失語症は臨床で多く見られる障害の一つであり、大

を対象としており、脳卒中による高次脳機能障害者に

きく運動性と感覚性に分けられるが、その人の知的レ

ついて個別的に調査したものはなく、

「高次脳機能障

ベルや生活史によって日常生活の困難さはさまざまで

害者の看護」としての実態調査やデータはない。看護

ある。ある患者は大学で教鞭をとっていたが、純粋な

の対象は人であるが、全人的ケアといわれるように身

運動性失語により復職できずに退職した。家族は「麻

体、精神、社会、歴史と多視覚的に捉えてケアを実践

痺だけだったら車椅子を押せば仕事に戻れたのに」と

する。故に看護は個別性が非常に高く、症例などの質

悔しそうに語った。患者本人も聴覚理解には障害がな

的データで示されることが多い。よって、本項では個

かったため、一緒に悔し涙を流した。一方、ある患者

別症例を提示しながら、高次脳機能障害を持つ人への

は元々無口な性格で、家族の会話を笑顔で聴いている

看護について述べる。

という。人を呼ぶときには音を立て、行って貰いたい

脳卒中による高次脳機能障害には、失語症、注意や

ことを指で示すことで自己のニーズを表現できた。同

行動脳障害、情動障害など多種あるが、患者個々に症

じ失語症でもこのように生活のしづらさには大きな差

状の程度や日常生活の困難さには差があり、一概に論

があり、一概に症状を持って重症/軽症と表せないこ

ずることが難しい。

ともある。看護師は対象が健やかに生活できることを

一般的に脳卒中の好発年齢は 70 歳代といわれてい

支援する存在である。そのため、その人が病前にどの

るが、18 〜 64 歳の就業年齢に発症することもある。

ような暮らしを行ってきて、今後どのように暮らすか

仕事や家事はマルチタスクのものが多く、日々の生活

に焦点を当ててケアを実践している。そのためには、

で困難さを感じる経験が重なることは、患者にとって

高次脳機能障害について正しく知ること、対象の生活

大きなストレスとなることが推測される。

をイメージする能力が必要である。しかし、脳卒中患

高次脳機能障害の特徴の一つとして、患者本人が障

者は病期によって療養場所が変化する。発症直後は急

害に気づいていない場合がある。時に「人が変わった

性期病院、リハビリテーションは回復期病院、自宅に

ようだ」と周囲の人から見られることもあり、家庭や

戻ると在宅ケアチームとそれぞれの場で違う看護師が

職場で孤立する可能性もある。実際に、性格変化を起

対応することになる。医師が入院〜外来通院と診療が

こしたある患者は、趣味の集まりに参加して友人と喧

継続することと対照的である。

嘩になってしまったり、家族への暴言が日常的となっ

目に見えない脳卒中後遺症のある患者のケアには人

てしまったりするなど、対人関係に大きな影響を及ぼ

手と時間がかかるものである。例えば、入院中の患者

し、家庭でも地域でも孤立してしまう結果となった。

が夕方に、自分の思いが伝わらずに「不穏」の状態に

看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害).8

37