よむ、つかう、まなぶ。

外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (33 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |

| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

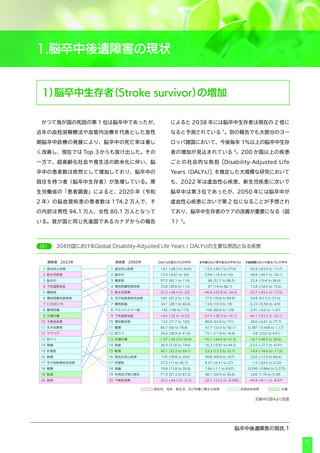

7.回復期・生活期からみた脳卒中後遺症

1)現状

血栓溶解療法や血栓回収療法などの急性期治療の進

能障害、認知症の影響が大きいことが分かる。退院時

歩とそれらへのアクセス向上により、脳卒中の生存率

の要介護度 1 ~ 5 の割合は 59.2%、認知症日常生

および機能予後は改善しているが、その一方で多く

活自立度 II ~ IV、M の割合は 51.4% と類似した

の生存者が後遺症に悩まされている。実際、我が国

数字であった。嚥下障害に関しては入院時経腸栄養の

の多施設前向き登録研究である日本脳卒中データバ

割合が 13.6%、退院時経腸栄養の割合は 9.3% で、

ンク 2021 によると、2000 年から 2018 年に登

自宅復帰患者の 1.6%、在宅復帰患者の 13.0% を

録された急性脳卒中約 17 万例中、虚血性脳卒中は

占めており継続的な医療・ケアが必要である。また就

74%、脳出血 19.5%、くも膜下出血6.5%であり、

労・就学ありが入 / 退院時に 23.4/17.1% で、就

脳梗塞の退院時転帰は、完全自立が 41%で、2000

労患者の 29.4%、就学患者の 13.0% が退院後も継

年から 2019 年の 20 年間で改善した。この間の急

続支援を要した。

性期再灌流療法の施行率は、

2000 〜 2005 年が2%

足らずであったが、2016 〜 2019 年には約 17%

に増加した。一方、脳出血、くも膜下出血の退院時完

全自立の割合は、それぞれ 20.5%、42.5%であり、

20 年間では明らかな改善は見られていない。国立循

環器病研究センターでの 2013 年と 2023 年の急

性脳梗塞入院例の比較では、再灌流療法施行率は増加

したが(11% vs.33%)

、有意に高齢化し(72 歳

vs.76 歳)

、再発例が多く(11% vs.33%)、入院

期間は短縮し(23 日 vs.17 日)

、退院時の日常生活

自立度(Functional Independence Measure:

FIM) は、 運 動(78vs.67)

、 認 知(33vs.30)、

総合計(110.5vs.96)いずれも低下した。

回復期リハビリテーション(リハ)病棟協会の実

態 調 査 に よ る と 回 復 期 リ ハ 病 棟 退 院 患 者(2023

年 8 月に全国の回復期リハ病棟を退院した脳卒中患

者、n=7,863)の 49.2%が FIM90 点以下(概ね

m RS3 以上に相当)であり、内訳として運動面では

48.6%、認知面では 51.3% の患者が何らかの支援

を要することから、運動障害と同等に失語や高次脳機

回復期・生活期からみた脳卒中後遺症.7

33

1)現状

血栓溶解療法や血栓回収療法などの急性期治療の進

能障害、認知症の影響が大きいことが分かる。退院時

歩とそれらへのアクセス向上により、脳卒中の生存率

の要介護度 1 ~ 5 の割合は 59.2%、認知症日常生

および機能予後は改善しているが、その一方で多く

活自立度 II ~ IV、M の割合は 51.4% と類似した

の生存者が後遺症に悩まされている。実際、我が国

数字であった。嚥下障害に関しては入院時経腸栄養の

の多施設前向き登録研究である日本脳卒中データバ

割合が 13.6%、退院時経腸栄養の割合は 9.3% で、

ンク 2021 によると、2000 年から 2018 年に登

自宅復帰患者の 1.6%、在宅復帰患者の 13.0% を

録された急性脳卒中約 17 万例中、虚血性脳卒中は

占めており継続的な医療・ケアが必要である。また就

74%、脳出血 19.5%、くも膜下出血6.5%であり、

労・就学ありが入 / 退院時に 23.4/17.1% で、就

脳梗塞の退院時転帰は、完全自立が 41%で、2000

労患者の 29.4%、就学患者の 13.0% が退院後も継

年から 2019 年の 20 年間で改善した。この間の急

続支援を要した。

性期再灌流療法の施行率は、

2000 〜 2005 年が2%

足らずであったが、2016 〜 2019 年には約 17%

に増加した。一方、脳出血、くも膜下出血の退院時完

全自立の割合は、それぞれ 20.5%、42.5%であり、

20 年間では明らかな改善は見られていない。国立循

環器病研究センターでの 2013 年と 2023 年の急

性脳梗塞入院例の比較では、再灌流療法施行率は増加

したが(11% vs.33%)

、有意に高齢化し(72 歳

vs.76 歳)

、再発例が多く(11% vs.33%)、入院

期間は短縮し(23 日 vs.17 日)

、退院時の日常生活

自立度(Functional Independence Measure:

FIM) は、 運 動(78vs.67)

、 認 知(33vs.30)、

総合計(110.5vs.96)いずれも低下した。

回復期リハビリテーション(リハ)病棟協会の実

態 調 査 に よ る と 回 復 期 リ ハ 病 棟 退 院 患 者(2023

年 8 月に全国の回復期リハ病棟を退院した脳卒中患

者、n=7,863)の 49.2%が FIM90 点以下(概ね

m RS3 以上に相当)であり、内訳として運動面では

48.6%、認知面では 51.3% の患者が何らかの支援

を要することから、運動障害と同等に失語や高次脳機

回復期・生活期からみた脳卒中後遺症.7

33