よむ、つかう、まなぶ。

外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |

| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

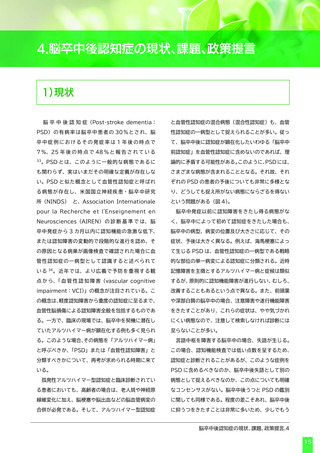

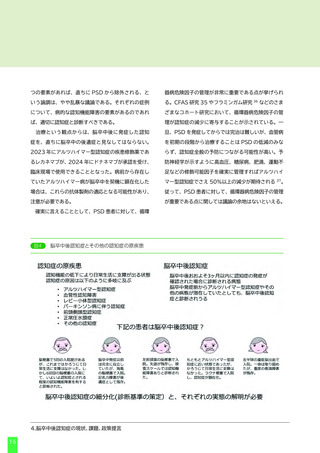

2)課題

脳卒中と認知症の関係を論じる上で、科学的な見地

ブやドナネマブなどのβ - アミロイドを減少させる薬

からの捉え方と、公衆衛生学的な捉え方は分けて考え

剤についても、

「アルツハイマー型認知症(もしくは

る必要がある。科学的な見地からは、それぞれの患

その前段階の軽度認知障害)

」という診断名に基づい

者の認知機能障害の背景に、どのような因子が潜在

て投与するのではなく、β - アミロイド病理が認知機

し、それぞれの重症度を加味して捉えるべきである。

能障害の一因となっていると判断される際に、その因

Hachinski らは、認知機能障害に影響を与えうる因

子の影響を最少化するために投与するという戦略とな

子として、β - アミロイドプラーク、リン酸化タウ由

る。しかしながら、このような捉え方は専門家でなけ

来の神経原線維変化、αシヌクレイン、アポリポ蛋

れば困難であり、公衆衛生学的な介入においては、必

白 E、高血圧、糖尿病、肥満、炎症、脳血管障害、教

ずしも最適とは言い難い。より実践的な診断基準が必

育歴を取り上げ、一人一人の患者について、それぞれ

要である。そして、その診断基準に基づき診断された

の因子の認知機能障害への寄与を丁寧に検討すること

PSD の実情について今後明らかにする必要がある。

を勧めている 38。この考え方に倣う場合、レカネマ

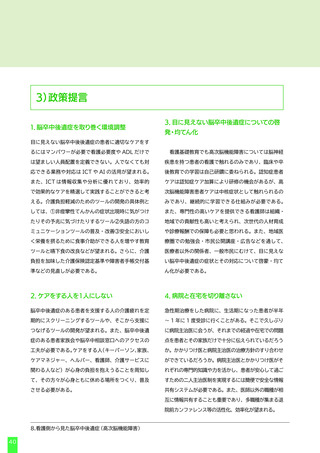

3)政策提言

1.

脳卒中後認知症の研究

双方に精通した専門的知識を持った研究者が研究を

促進していく必要がある。具体的なテーマとしては

PSD は患者の QOL に大きく影響する後遺症だが、

PSD の診断方法として、近年開発が進んでいるアル

特に 65 歳未満で発症する若年性認知症では、PSD

ツハイマー病の体液バイオマーカーの活用、MRI 画

が最多の原因疾患であるため、その実態把握は非常

像に AI 処理を用いた解析などの発展が望まれる。

に重要な意味をもつ。しかし、PSD の症状は画一

的とは言い難く、捉えどころがない病態であるため、

PSD の特徴や診断基準の策定などの研究推進を行っ

2.

脳卒中後認知症の診療、

均てん化

ていく必要がある。また、若年者であれば脳卒中発症

PSD は他の脳卒中の後遺症も抱えていることが多

前から認知症が潜在するのは稀であるが、高齢者にお

く、質の高い診療の提供のためには、生活支援にも多

いては脳卒中発症前から存在していたアルツハイマー

角的なアプローチが求められる。そのため、認知症と

病と PSD が混在する場合も多く、認知症と脳卒中の

脳卒中の両方の疾患に精通した専門家の育成が急務と

脳卒中後認知症の現状、課題、政策提言.4

17

脳卒中と認知症の関係を論じる上で、科学的な見地

ブやドナネマブなどのβ - アミロイドを減少させる薬

からの捉え方と、公衆衛生学的な捉え方は分けて考え

剤についても、

「アルツハイマー型認知症(もしくは

る必要がある。科学的な見地からは、それぞれの患

その前段階の軽度認知障害)

」という診断名に基づい

者の認知機能障害の背景に、どのような因子が潜在

て投与するのではなく、β - アミロイド病理が認知機

し、それぞれの重症度を加味して捉えるべきである。

能障害の一因となっていると判断される際に、その因

Hachinski らは、認知機能障害に影響を与えうる因

子の影響を最少化するために投与するという戦略とな

子として、β - アミロイドプラーク、リン酸化タウ由

る。しかしながら、このような捉え方は専門家でなけ

来の神経原線維変化、αシヌクレイン、アポリポ蛋

れば困難であり、公衆衛生学的な介入においては、必

白 E、高血圧、糖尿病、肥満、炎症、脳血管障害、教

ずしも最適とは言い難い。より実践的な診断基準が必

育歴を取り上げ、一人一人の患者について、それぞれ

要である。そして、その診断基準に基づき診断された

の因子の認知機能障害への寄与を丁寧に検討すること

PSD の実情について今後明らかにする必要がある。

を勧めている 38。この考え方に倣う場合、レカネマ

3)政策提言

1.

脳卒中後認知症の研究

双方に精通した専門的知識を持った研究者が研究を

促進していく必要がある。具体的なテーマとしては

PSD は患者の QOL に大きく影響する後遺症だが、

PSD の診断方法として、近年開発が進んでいるアル

特に 65 歳未満で発症する若年性認知症では、PSD

ツハイマー病の体液バイオマーカーの活用、MRI 画

が最多の原因疾患であるため、その実態把握は非常

像に AI 処理を用いた解析などの発展が望まれる。

に重要な意味をもつ。しかし、PSD の症状は画一

的とは言い難く、捉えどころがない病態であるため、

PSD の特徴や診断基準の策定などの研究推進を行っ

2.

脳卒中後認知症の診療、

均てん化

ていく必要がある。また、若年者であれば脳卒中発症

PSD は他の脳卒中の後遺症も抱えていることが多

前から認知症が潜在するのは稀であるが、高齢者にお

く、質の高い診療の提供のためには、生活支援にも多

いては脳卒中発症前から存在していたアルツハイマー

角的なアプローチが求められる。そのため、認知症と

病と PSD が混在する場合も多く、認知症と脳卒中の

脳卒中の両方の疾患に精通した専門家の育成が急務と

脳卒中後認知症の現状、課題、政策提言.4

17