よむ、つかう、まなぶ。

外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (39 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |

| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

が行っている業務の中には、電子化・効率化できてお

者は、異常の早期発見と身体介護、生活援助を行って

らず人でなくてもできることに時間とお金を費やして

いる。特に主たる介護者は患者の理解者となり、患者

いて、効率化に向けた業務改善とそのための投資がで

が社会と交流することを助ける。しかし、何らかの理

きないことが課題である。

由で主たる介護者に代わる人がいない、頼る場が見つ

けられずにいる場合は、主たる介護者が抱える身体的・

・患者を支える周囲の人への周知や理解促進

のための教育が不足している

精神的な負担感は気づかれにくい。医療・介護のサー

ビス提供者が患者本人だけでなく、主たる介護者の困

りごとを聞き、必要とされるならばインフォーマルな

生活期では、地域で患者を支える人は、家族やケ

サービスを含めて紹介することが重要だと考える。全

アマネジャー・介護職・医療職にとどまらず、警察や

国に約 300 カ所の脳卒中相談窓口があるが、病院へ

役所職員、地域で働く人や近隣住民など、一般市民も

行けない人・オンラインでの相談を利用することが困

含まれる。それぞれの立場で、患者のことを理解する

難な人への対応を含めた対策の検討が必要である。

ための教育が課題となる。特に、高次脳機能障害につ

いては外見的に分かりにくいため、表層的なコミュニ

ケーションでは患者の困りごとを理解できず、トラブ

・脳卒中後遺症がある方へのバックアップ体

制の整備が整っていない

ルにつながりかねない。例えば、外出先で音声理解は

脳卒中後遺症の患者が地域で生活する場合、開業医

乏しいが状況判断が得意な脳卒中後失語症の患者が買

や訪問診療などのかかりつけ医に日常の健康状態を診

い物をする場合、袋は要るかと音声で問われても返

てもらい、何か起こったときには専門医のいる病院へ

答できない。店員は難聴なのかと思い大きな声を出し

の入院となることが多い。生活期においては、例えば

尋ねるが、それでも答えられない。イラストを指示し

在宅で抗てんかん発作薬や精神の不安定さによる薬剤

ながら尋ねたり、ジェスチャーを用いて尋ねたりして

調整を細やかにするのは難しい反面、専門医のいる病

もらえれば返答できたかもしれないが、それができな

院は患者の生活期特有の相談に乗ることが難しい。そ

かったことで患者は憤慨する・買い物を控える・外出

のため患者が療養の場が変わったときには、入院時も

を控える、などにつながってしまう。脳卒中後遺症の

退院時もそれぞれの立場において「なぜここまでに

維持期・生活期で関わる一般市民に向けても、外見で

至ったのか」という状況になっていることも多い。病

は判断できない脳卒中後遺症があることや、どのよう

院と在宅医療チームとの相互方向の連携があれば、地

な対応が望ましいのか話し合い、教え合う場が少ない

域の生活で困ったときは専門家に相談でき必要ならば

ことが課題である。

入院、入院の必要がなくなれば在宅チームの支援を受

けながら早期退院が可能となるだろう。そのために必

・目に見えない脳卒中後遺症がある患者の介護

者の、身体的・精神的な負担感に気づきにくい

要な連携ツールやバックアップ体制が整っていないこ

とが課題である。

目に見えない脳卒中後遺症のある患者のケアをする

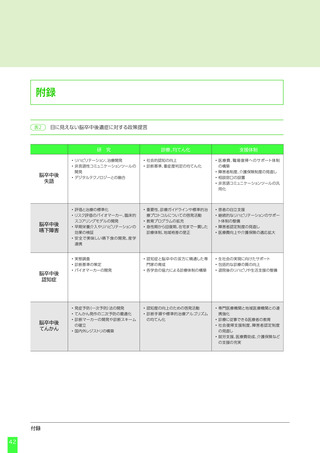

看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害).8

39

者は、異常の早期発見と身体介護、生活援助を行って

らず人でなくてもできることに時間とお金を費やして

いる。特に主たる介護者は患者の理解者となり、患者

いて、効率化に向けた業務改善とそのための投資がで

が社会と交流することを助ける。しかし、何らかの理

きないことが課題である。

由で主たる介護者に代わる人がいない、頼る場が見つ

けられずにいる場合は、主たる介護者が抱える身体的・

・患者を支える周囲の人への周知や理解促進

のための教育が不足している

精神的な負担感は気づかれにくい。医療・介護のサー

ビス提供者が患者本人だけでなく、主たる介護者の困

りごとを聞き、必要とされるならばインフォーマルな

生活期では、地域で患者を支える人は、家族やケ

サービスを含めて紹介することが重要だと考える。全

アマネジャー・介護職・医療職にとどまらず、警察や

国に約 300 カ所の脳卒中相談窓口があるが、病院へ

役所職員、地域で働く人や近隣住民など、一般市民も

行けない人・オンラインでの相談を利用することが困

含まれる。それぞれの立場で、患者のことを理解する

難な人への対応を含めた対策の検討が必要である。

ための教育が課題となる。特に、高次脳機能障害につ

いては外見的に分かりにくいため、表層的なコミュニ

ケーションでは患者の困りごとを理解できず、トラブ

・脳卒中後遺症がある方へのバックアップ体

制の整備が整っていない

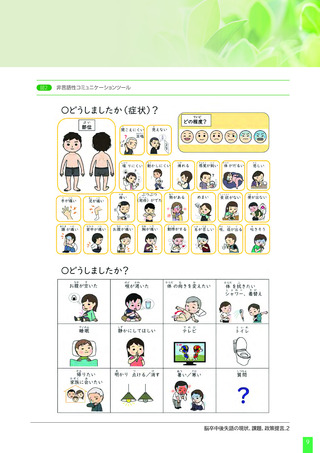

ルにつながりかねない。例えば、外出先で音声理解は

脳卒中後遺症の患者が地域で生活する場合、開業医

乏しいが状況判断が得意な脳卒中後失語症の患者が買

や訪問診療などのかかりつけ医に日常の健康状態を診

い物をする場合、袋は要るかと音声で問われても返

てもらい、何か起こったときには専門医のいる病院へ

答できない。店員は難聴なのかと思い大きな声を出し

の入院となることが多い。生活期においては、例えば

尋ねるが、それでも答えられない。イラストを指示し

在宅で抗てんかん発作薬や精神の不安定さによる薬剤

ながら尋ねたり、ジェスチャーを用いて尋ねたりして

調整を細やかにするのは難しい反面、専門医のいる病

もらえれば返答できたかもしれないが、それができな

院は患者の生活期特有の相談に乗ることが難しい。そ

かったことで患者は憤慨する・買い物を控える・外出

のため患者が療養の場が変わったときには、入院時も

を控える、などにつながってしまう。脳卒中後遺症の

退院時もそれぞれの立場において「なぜここまでに

維持期・生活期で関わる一般市民に向けても、外見で

至ったのか」という状況になっていることも多い。病

は判断できない脳卒中後遺症があることや、どのよう

院と在宅医療チームとの相互方向の連携があれば、地

な対応が望ましいのか話し合い、教え合う場が少ない

域の生活で困ったときは専門家に相談でき必要ならば

ことが課題である。

入院、入院の必要がなくなれば在宅チームの支援を受

けながら早期退院が可能となるだろう。そのために必

・目に見えない脳卒中後遺症がある患者の介護

者の、身体的・精神的な負担感に気づきにくい

要な連携ツールやバックアップ体制が整っていないこ

とが課題である。

目に見えない脳卒中後遺症のある患者のケアをする

看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害).8

39