よむ、つかう、まなぶ。

外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (40 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |

| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

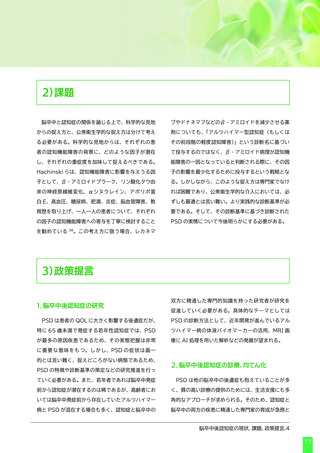

3)政策提言

1.

脳卒中後遺症を取り巻く環境調整

3.

目に見えない脳卒中後遺症についての啓

発・均てん化

目に見えない脳卒中後後遺症の患者に適切なケアをす

るにはマンパワーが必要で看護必要度や ADL だけで

看護基礎教育でも高次脳機能障害については脳神経

は望ましい人員配置を定義できない。人でなくても対

疾患を持つ患者の看護で触れるのみであり、臨床や卒

応できる業務や対応は ICT や AI の活用が望まれる。

後教育での学習は自己研鑽に委ねられる。認知症患者

また、ICT は情報収集や分析に優れており、効率的

ケアは認知症ケア加算により研修の機会があるが、高

で効果的なケアを精選して実践することができると考

次脳機能障害患者ケアは中核症状として触れられるの

える。介護負担軽減のためのツールの開発の具体例と

みであり、継続的に学習できる仕組みが必要である。

しては、①非痙攣性てんかんの症状出現時に気がつけ

また、専門性の高いケアを提供できる看護師は組織・

たりその予兆に気づけたりするツール②失語の方のコ

地域での貢献性も高いと考えられ、次世代の人材育成

ミュニケーションツールの普及・改善③安全においし

や診療報酬での保障も必要と思われる。また、地域医

く栄養を摂るために食事介助ができる人を増やす教育

療圏での勉強会・市民公開講座・広告などを通して、

ツールと嚥下食の改良などが望まれる。さらに、介護

医療者以外の関係者、一般市民にむけて、目に見えな

負担を加味した介護保険認定基準や障害者手帳交付基

い脳卒中後遺症の症状とその対応について啓蒙・均て

準などの見直しが必要である。

ん化が必要である。

2.

ケアをする人を1人にしない

4.

病院と在宅を切り離さない

脳卒中後遺症のある患者を支援する人の介護疲れを定

急性期治療をした病院に、生活期になった患者が半年

期的にスクリーニングするツールや、そこから支援に

~ 1 年に 1 度受診に行くことがある。そこで久しぶり

つなげるツールの開発が望まれる。また、脳卒中後遺

に病院主治医に会うが、それまでの経過や在宅での問題

症のある患者家族会や脳卒中相談窓口へのアクセスの

点を患者とその家族だけで十分に伝えられているだろう

工夫が必要である。

ケアをする人

(キーパーソン、

家族、

か。かかりつけ医と病院主治医の治療方針のすり合わせ

ケアマネジャー、ヘルパー、看護師、介護サービスに

ができているだろうか。病院主治医とかかりつけ医がそ

関わる人など)が心身の負担を抱えうることを周知し

れぞれの専門的知識や力を活かし、患者が安心して過ご

て、その方々が心身ともに休める場所をつくり、普及

すための二人主治医制を実現するには簡便で安全な情報

させる必要がある。

共有システムが必要である。また、医師以外の職種が相

互に情報共有することも重要であり、多職種が集まる退

院前カンファレンス等の活性化、効率化が望まれる。

8.看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害)

40

1.

脳卒中後遺症を取り巻く環境調整

3.

目に見えない脳卒中後遺症についての啓

発・均てん化

目に見えない脳卒中後後遺症の患者に適切なケアをす

るにはマンパワーが必要で看護必要度や ADL だけで

看護基礎教育でも高次脳機能障害については脳神経

は望ましい人員配置を定義できない。人でなくても対

疾患を持つ患者の看護で触れるのみであり、臨床や卒

応できる業務や対応は ICT や AI の活用が望まれる。

後教育での学習は自己研鑽に委ねられる。認知症患者

また、ICT は情報収集や分析に優れており、効率的

ケアは認知症ケア加算により研修の機会があるが、高

で効果的なケアを精選して実践することができると考

次脳機能障害患者ケアは中核症状として触れられるの

える。介護負担軽減のためのツールの開発の具体例と

みであり、継続的に学習できる仕組みが必要である。

しては、①非痙攣性てんかんの症状出現時に気がつけ

また、専門性の高いケアを提供できる看護師は組織・

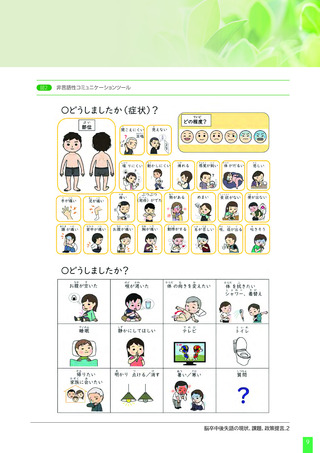

たりその予兆に気づけたりするツール②失語の方のコ

地域での貢献性も高いと考えられ、次世代の人材育成

ミュニケーションツールの普及・改善③安全においし

や診療報酬での保障も必要と思われる。また、地域医

く栄養を摂るために食事介助ができる人を増やす教育

療圏での勉強会・市民公開講座・広告などを通して、

ツールと嚥下食の改良などが望まれる。さらに、介護

医療者以外の関係者、一般市民にむけて、目に見えな

負担を加味した介護保険認定基準や障害者手帳交付基

い脳卒中後遺症の症状とその対応について啓蒙・均て

準などの見直しが必要である。

ん化が必要である。

2.

ケアをする人を1人にしない

4.

病院と在宅を切り離さない

脳卒中後遺症のある患者を支援する人の介護疲れを定

急性期治療をした病院に、生活期になった患者が半年

期的にスクリーニングするツールや、そこから支援に

~ 1 年に 1 度受診に行くことがある。そこで久しぶり

つなげるツールの開発が望まれる。また、脳卒中後遺

に病院主治医に会うが、それまでの経過や在宅での問題

症のある患者家族会や脳卒中相談窓口へのアクセスの

点を患者とその家族だけで十分に伝えられているだろう

工夫が必要である。

ケアをする人

(キーパーソン、

家族、

か。かかりつけ医と病院主治医の治療方針のすり合わせ

ケアマネジャー、ヘルパー、看護師、介護サービスに

ができているだろうか。病院主治医とかかりつけ医がそ

関わる人など)が心身の負担を抱えうることを周知し

れぞれの専門的知識や力を活かし、患者が安心して過ご

て、その方々が心身ともに休める場所をつくり、普及

すための二人主治医制を実現するには簡便で安全な情報

させる必要がある。

共有システムが必要である。また、医師以外の職種が相

互に情報共有することも重要であり、多職種が集まる退

院前カンファレンス等の活性化、効率化が望まれる。

8.看護側から見た脳卒中後遺症(高次脳機能障害)

40