よむ、つかう、まなぶ。

外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言 (35 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.ncvc.go.jp/hospital/wp-content/uploads/sites/2/20250707_neurology_seisakuteigen.pdf |

| 出典情報 | 「外見からの判別が困難な脳卒中後遺症の制圧に向けた提言」発表(7/7)《国立循環器病研究センター》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3)政策提言

本提言の目的は、失語、嚥下障害、てんかん、認知

てんかん発作に対しては、脳卒中の再発予防ととも

症、活動性の低下といった外見からは判別が困難な後

に抗けいれん薬の調整や服薬コンプライアンスの維持

遺症に対する包括的なチーム医療の確立と社会的認知

などを管理できる医療体制が望まれる。

の向上を通じて、患者の生活の質(QOL)向上を図

急性期病院及び回復期リハ病院より自宅退院した患

ることである。どの患者おいても急性期から回復期を

者に対して、患者の居住地域に特化した、患者の療養

経る・経ないに関わらず、その後長年にわたる生活期

に関連する医療・福祉・社会資源を効果的につなげる

(生活期)での QOL を重要視する必要がある。その

包括的な連携構築が必要である。

ためには ICF(国際生活機能分類)の概念に基づいて、

心身機能の維持向上のみならず、背景因子(環境因子

や個人因子)を踏まえた活動・社会参加向上のための

支援が必須となる。

1.

医療・リハビリテーション・ケア・地域連携

におけるフォローアップ体制の強化

2.

脳卒中後遺症に関する啓発活動

失語症や認知症、嚥下障害、てんかんなどの後遺症

に対する社会的な理解を深めるため、医療・介護の専

門職や患者・家族、一般市民に対して啓発活動や教育

プログラムを展開する。教育・研修活動を通じて失語

症や嚥下障害などの専門的ケアを行える施設や人材の

失語や高次機能障害には継続的な評価・訓練、支援

を要する。医療保険での外来リハが継続的に利用可能

育成、生活期における多職種連携や地域連携の強化は

急務である。

であるが、提供する医療機関が少ないため、外来リハ

や介護保険による通所リハ・訪問リハを担う言語聴覚

士配置の充実とそれに対する評価が望まれる。

3.

新規治療の開発やテクノロジーの応用

嚥下障害に対して、生活の場での訪問リハや訪問看

企業と連携した AI やデジタル技術を活用したリハ

護、管理栄養士による栄養評価や指導(在宅患者訪問

ビリテーション支援ツールの開発や普及を通じて医療

栄養食事指導など)

、医師による嚥下造影や嚥下内視

DX を推進することも求められる。特に高齢者で問題

鏡の検査体制の充実が必要である。嚥下調整食の調理

となるデジタル・デバイド(適切に情報通信技術を活

の支援や適切な配食サービスの利用など、介護者の負

用できない集団が、活用できる集団に比べて、必要な

担を軽減する取り組みも必要である。

サービスが受けられないなどの格差を生じる)に配慮

障がい福祉制度の活用:身体障害者手帳や高次脳機

したソリューション開発が急務である

能障害診断書の早期取得や活用により、復職や復学を

目指す患者を障がい福祉制度につなげるような仕組み

が必要である。

回復期・生活期からみた脳卒中後遺症.7

35

本提言の目的は、失語、嚥下障害、てんかん、認知

てんかん発作に対しては、脳卒中の再発予防ととも

症、活動性の低下といった外見からは判別が困難な後

に抗けいれん薬の調整や服薬コンプライアンスの維持

遺症に対する包括的なチーム医療の確立と社会的認知

などを管理できる医療体制が望まれる。

の向上を通じて、患者の生活の質(QOL)向上を図

急性期病院及び回復期リハ病院より自宅退院した患

ることである。どの患者おいても急性期から回復期を

者に対して、患者の居住地域に特化した、患者の療養

経る・経ないに関わらず、その後長年にわたる生活期

に関連する医療・福祉・社会資源を効果的につなげる

(生活期)での QOL を重要視する必要がある。その

包括的な連携構築が必要である。

ためには ICF(国際生活機能分類)の概念に基づいて、

心身機能の維持向上のみならず、背景因子(環境因子

や個人因子)を踏まえた活動・社会参加向上のための

支援が必須となる。

1.

医療・リハビリテーション・ケア・地域連携

におけるフォローアップ体制の強化

2.

脳卒中後遺症に関する啓発活動

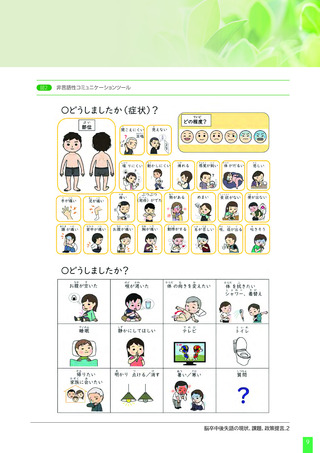

失語症や認知症、嚥下障害、てんかんなどの後遺症

に対する社会的な理解を深めるため、医療・介護の専

門職や患者・家族、一般市民に対して啓発活動や教育

プログラムを展開する。教育・研修活動を通じて失語

症や嚥下障害などの専門的ケアを行える施設や人材の

失語や高次機能障害には継続的な評価・訓練、支援

を要する。医療保険での外来リハが継続的に利用可能

育成、生活期における多職種連携や地域連携の強化は

急務である。

であるが、提供する医療機関が少ないため、外来リハ

や介護保険による通所リハ・訪問リハを担う言語聴覚

士配置の充実とそれに対する評価が望まれる。

3.

新規治療の開発やテクノロジーの応用

嚥下障害に対して、生活の場での訪問リハや訪問看

企業と連携した AI やデジタル技術を活用したリハ

護、管理栄養士による栄養評価や指導(在宅患者訪問

ビリテーション支援ツールの開発や普及を通じて医療

栄養食事指導など)

、医師による嚥下造影や嚥下内視

DX を推進することも求められる。特に高齢者で問題

鏡の検査体制の充実が必要である。嚥下調整食の調理

となるデジタル・デバイド(適切に情報通信技術を活

の支援や適切な配食サービスの利用など、介護者の負

用できない集団が、活用できる集団に比べて、必要な

担を軽減する取り組みも必要である。

サービスが受けられないなどの格差を生じる)に配慮

障がい福祉制度の活用:身体障害者手帳や高次脳機

したソリューション開発が急務である

能障害診断書の早期取得や活用により、復職や復学を

目指す患者を障がい福祉制度につなげるような仕組み

が必要である。

回復期・生活期からみた脳卒中後遺症.7

35