よむ、つかう、まなぶ。

かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版)(令和7年6月) (39 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |

| 出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

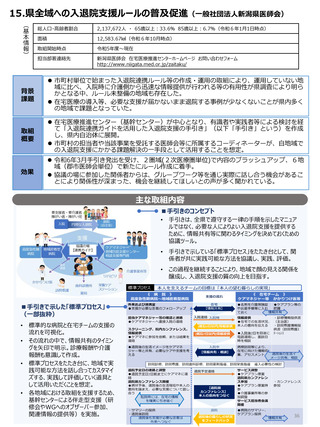

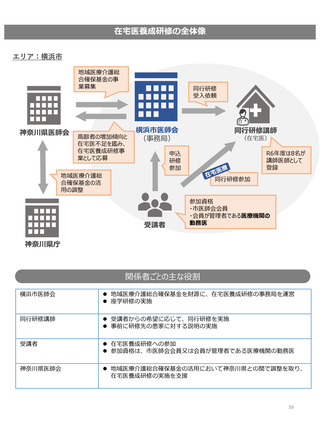

16.在宅医確保のために、座学研修と同行研修を実施(一般社団法人横浜市医師会)

(

基

本

情

報

)

総人口・高齢者割合

3,637,015人 ・ 65歳以上:25.6% 85歳以上:4.6%(令和6年1月1日時点)

面積

438.23㎢(令和6年10月時点)

取組開始時点

平成28年7月8日~現在

取組に関するホームページ

https://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/

背景

課題

⚫ 横浜市医師会の開業医に対して在宅医療の取組状況に関するアンケートを実施したところ、

➢ 在宅医療を行っている開業医が少ないこと

➢ 在宅医療に取り組むことが難しい理由として、「診療報酬の算定が難しい」「何を用意

すればよいか分からない」等、共通の理由が多いこと

などが把握でき、在宅医療に関する研修の必要性を認識した。

取組

概要

⚫ 市医師会員及び会員が管理者である医療機関の勤務医を対象に在宅医養成研修を開始。

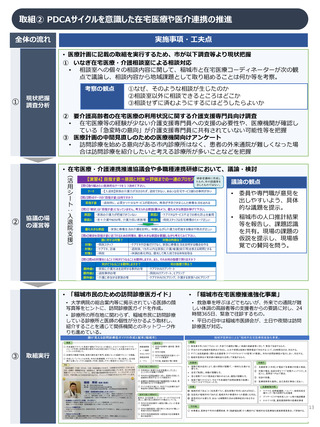

⚫ 内容は、①座学研修と②同行研修の2類型。

⚫ 共通の知識・課題については座学研修で扱い、個別対応については在宅医への同行による

研修の中で学ぶこととした。

⚫ 横浜市医師会から会員に対して開催周知し、受講者をとりまとめ。

効果

⚫ 座学研修では、診療報酬の改定等に合わせて研修の内容も都度ブラッシュアップしている

ため、どのレベルにおいても参考になる情報を提供。

⚫ 同行研修では、外来を受診する際と異なり、自宅でのその人の生活を知っていただくこと

が可能。同行研修の参加者合計93名。

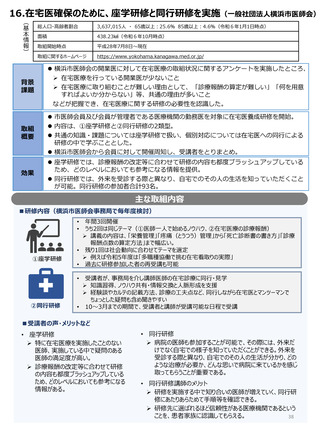

主な取組内容

■研修内容(横浜市医師会事務局で毎年度検討)

年間3回開催

うち2回は同じテーマ(①医師一人で始めるノウハウ、②在宅医療の診療報酬)

➢ 講義の内容は、「栄養管理」「疼痛(とうつう)管理」から「死亡診断書の書き方」「診療

報酬点数の算定方法」まで幅広い。

• 残り1回は社会動向に合わせてテーマを選定

➢ 例えば令和5年度は「多職種協働で挑む在宅看取りの実際」

• 過去に研修参加した者の再受講も可能

•

•

①座学研修

受講者が、事務局を介し講師医師の在宅診療に同行・見学

➢ 知識習得、ノウハウ共有・情報交換と人脈形成を支援

➢ 経験談やカルテの記載方法、診療の工夫点など、同行しながら在宅医とマンツーマンで

ちょっとした疑問も含め聞きやすい

• 10~3月までの期間で、受講者と講師が受講可能な日程で受講

•

②同行研修

■受講者の声・メリットなど

• 座学研修

➢ 特に在宅医療を実施したことのない

医師、実施している中で疑問のある

医師の満足度が高い。

➢ 診療報酬の改定等に合わせて研修

の内容も都度ブラッシュアップしている

ため、どのレベルにおいても参考になる

情報がある。

• 同行研修

➢ 病院の医師も参加することが可能で、その際には、外来だ

けでなく自宅での様子を知っていただくことができる。外来を

受診する際と異なり、自宅でのその人の生活が分かり、どの

ような治療が必要か、どんな思いで病院に来ているかを感じ

取ってもらうことが重要である。

• 同行研修講師のメリット

➢ 研修を実施する中で知り合いの医師が増えていく、同行研

修にあたりあらためて手順等を確認できる。

➢ 研修先に選ばれるほど信頼性がある医療機関であるという

ことを、患者家族に認識してもらえる。

38

(

基

本

情

報

)

総人口・高齢者割合

3,637,015人 ・ 65歳以上:25.6% 85歳以上:4.6%(令和6年1月1日時点)

面積

438.23㎢(令和6年10月時点)

取組開始時点

平成28年7月8日~現在

取組に関するホームページ

https://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/

背景

課題

⚫ 横浜市医師会の開業医に対して在宅医療の取組状況に関するアンケートを実施したところ、

➢ 在宅医療を行っている開業医が少ないこと

➢ 在宅医療に取り組むことが難しい理由として、「診療報酬の算定が難しい」「何を用意

すればよいか分からない」等、共通の理由が多いこと

などが把握でき、在宅医療に関する研修の必要性を認識した。

取組

概要

⚫ 市医師会員及び会員が管理者である医療機関の勤務医を対象に在宅医養成研修を開始。

⚫ 内容は、①座学研修と②同行研修の2類型。

⚫ 共通の知識・課題については座学研修で扱い、個別対応については在宅医への同行による

研修の中で学ぶこととした。

⚫ 横浜市医師会から会員に対して開催周知し、受講者をとりまとめ。

効果

⚫ 座学研修では、診療報酬の改定等に合わせて研修の内容も都度ブラッシュアップしている

ため、どのレベルにおいても参考になる情報を提供。

⚫ 同行研修では、外来を受診する際と異なり、自宅でのその人の生活を知っていただくこと

が可能。同行研修の参加者合計93名。

主な取組内容

■研修内容(横浜市医師会事務局で毎年度検討)

年間3回開催

うち2回は同じテーマ(①医師一人で始めるノウハウ、②在宅医療の診療報酬)

➢ 講義の内容は、「栄養管理」「疼痛(とうつう)管理」から「死亡診断書の書き方」「診療

報酬点数の算定方法」まで幅広い。

• 残り1回は社会動向に合わせてテーマを選定

➢ 例えば令和5年度は「多職種協働で挑む在宅看取りの実際」

• 過去に研修参加した者の再受講も可能

•

•

①座学研修

受講者が、事務局を介し講師医師の在宅診療に同行・見学

➢ 知識習得、ノウハウ共有・情報交換と人脈形成を支援

➢ 経験談やカルテの記載方法、診療の工夫点など、同行しながら在宅医とマンツーマンで

ちょっとした疑問も含め聞きやすい

• 10~3月までの期間で、受講者と講師が受講可能な日程で受講

•

②同行研修

■受講者の声・メリットなど

• 座学研修

➢ 特に在宅医療を実施したことのない

医師、実施している中で疑問のある

医師の満足度が高い。

➢ 診療報酬の改定等に合わせて研修

の内容も都度ブラッシュアップしている

ため、どのレベルにおいても参考になる

情報がある。

• 同行研修

➢ 病院の医師も参加することが可能で、その際には、外来だ

けでなく自宅での様子を知っていただくことができる。外来を

受診する際と異なり、自宅でのその人の生活が分かり、どの

ような治療が必要か、どんな思いで病院に来ているかを感じ

取ってもらうことが重要である。

• 同行研修講師のメリット

➢ 研修を実施する中で知り合いの医師が増えていく、同行研

修にあたりあらためて手順等を確認できる。

➢ 研修先に選ばれるほど信頼性がある医療機関であるという

ことを、患者家族に認識してもらえる。

38