よむ、つかう、まなぶ。

かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版)(令和7年6月) (22 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |

| 出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

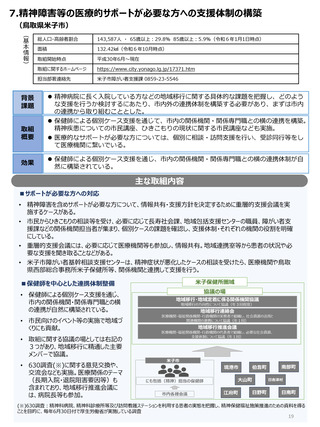

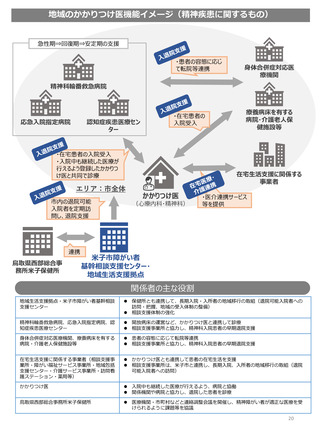

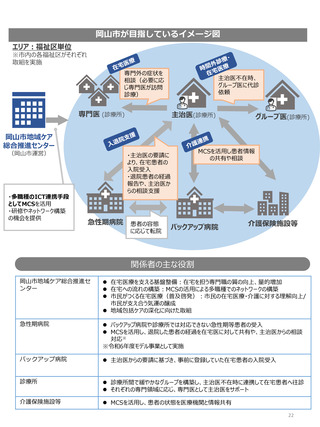

8.地域別ワーキングを開催し、診診・病診連携やMCSの活用を推進(岡山県岡山市)

(

基

本

情

報

)

背景

課題

取組

概要

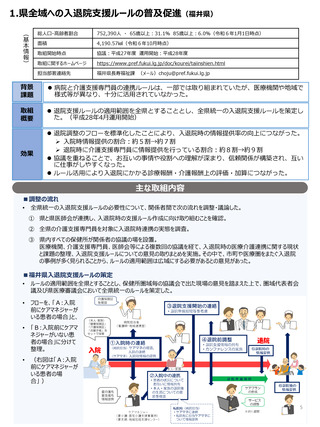

総人口・高齢化率

683,166人・ 65歳以上:27.5% 85歳以上:5.1%(令和6年1月1日時点)

面積

789.95㎢(令和6年10月時点)

取組開始時点

平成30年4月1日~現在

取組に関するホームページ

―

担当部署連絡先

岡山市地域ケア総合推進センター 086-242-3135

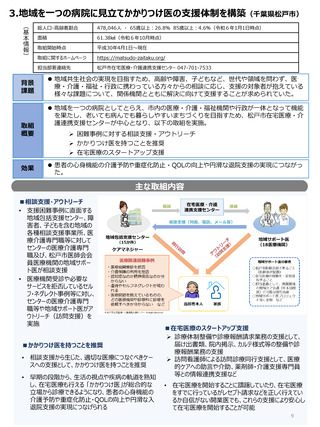

⚫ 市民の「人生の最終段階に過ごしたい場所」は「自宅」が4割で最多の一方、自宅死亡率

は17%と乖離。在宅医療を担う診療所の医師の高齢化への対応・医師確保の必要性。

⚫ 2040年には市内死亡者は1,500人程増えるが、全てを受け止めるには病院の病床数は十

分ではなく、自宅死亡者数が現在の約1,000人から増える見込みであり対応が必要。

⚫ 主治医不在時のグループ医による代診や主治医の専門外の症状が発生した場合の専門医へ

の相談体制構築

⚫ 診診連携(グループ診療)や病診連携(退院後の患者の経過のフィードバック、在宅医か

らの相談・バックアップを目的)時にMCS(※)にて試行

(※)MCS:Medical Care STATION®。医療介護の現場で地域包括ケア・多職種連携のために活用されているコミュニケーションツール

効果

⚫ 福祉区ごとにワーキングを開催することで、地域の状況に合わせて丁寧に検討することができ

た。グループ診療モデル事業により、福祉区ごとのグループと一定のスキーム(患者情報共有

時にMCSを活用等)ができた。

主な取組内容

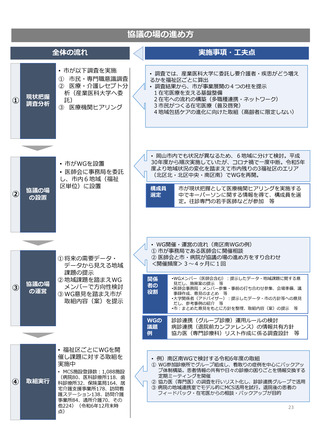

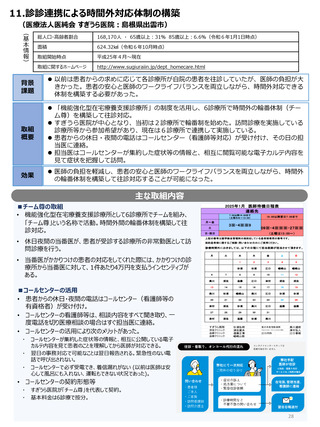

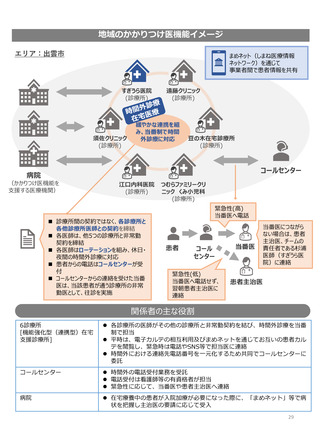

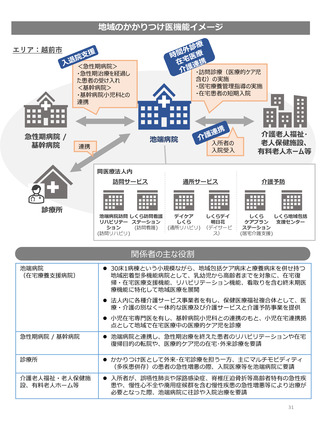

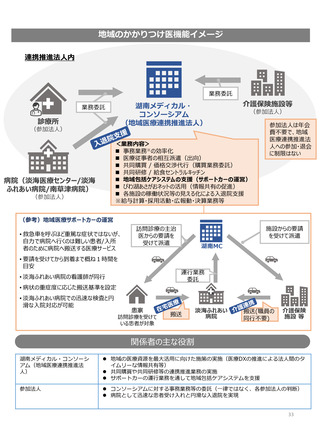

■在宅医療・介護連携推進ワーキングの開催

• 平成30年度より6エリア(6福祉区)ごとに在宅医療・介護連携推進ワーキング(以下「WG」という。)を設置。

まず3福祉区(中区・南区西・東区)で実施したのち、コロナ禍で中断したが、令和5年度より残りの3福祉区

(北区北・北区中央・南区南)でWGを再開。

• エリアごとの課題を明らかにし、関係者を交え、在宅医療提供体制構築に向け、3~4か月に1回開催。

令和5年度~

■グループ診療ルール

• グループ診療ルールを策定し、主治医不在時はグループ医が代

診を行う。主治医の専門外の症状が発生した場合に主治医か

ら協力医(専門医)に相談できる体制を構築。

■MCSの活用

• MCSの運用は岡山市医師会に委託しており、利用する際には

岡山市医師会を通じて登録。登録者数は2,247人(医師

198人、歯科医師33人、薬剤師245人、看護師500人、介

護支援専門員311人、その他960人)患者グループ1,094

グループ(令和6年12月末時点)

• 令和4年10月から多職種連携で活用している。在宅医側から、

病診連携の活用ニーズ(特に退院後の患者の経過のフィード

バックや、在宅医からの相談・バックアップ)があり令和6年度

モデル事業で試行。

21

(

基

本

情

報

)

背景

課題

取組

概要

総人口・高齢化率

683,166人・ 65歳以上:27.5% 85歳以上:5.1%(令和6年1月1日時点)

面積

789.95㎢(令和6年10月時点)

取組開始時点

平成30年4月1日~現在

取組に関するホームページ

―

担当部署連絡先

岡山市地域ケア総合推進センター 086-242-3135

⚫ 市民の「人生の最終段階に過ごしたい場所」は「自宅」が4割で最多の一方、自宅死亡率

は17%と乖離。在宅医療を担う診療所の医師の高齢化への対応・医師確保の必要性。

⚫ 2040年には市内死亡者は1,500人程増えるが、全てを受け止めるには病院の病床数は十

分ではなく、自宅死亡者数が現在の約1,000人から増える見込みであり対応が必要。

⚫ 主治医不在時のグループ医による代診や主治医の専門外の症状が発生した場合の専門医へ

の相談体制構築

⚫ 診診連携(グループ診療)や病診連携(退院後の患者の経過のフィードバック、在宅医か

らの相談・バックアップを目的)時にMCS(※)にて試行

(※)MCS:Medical Care STATION®。医療介護の現場で地域包括ケア・多職種連携のために活用されているコミュニケーションツール

効果

⚫ 福祉区ごとにワーキングを開催することで、地域の状況に合わせて丁寧に検討することができ

た。グループ診療モデル事業により、福祉区ごとのグループと一定のスキーム(患者情報共有

時にMCSを活用等)ができた。

主な取組内容

■在宅医療・介護連携推進ワーキングの開催

• 平成30年度より6エリア(6福祉区)ごとに在宅医療・介護連携推進ワーキング(以下「WG」という。)を設置。

まず3福祉区(中区・南区西・東区)で実施したのち、コロナ禍で中断したが、令和5年度より残りの3福祉区

(北区北・北区中央・南区南)でWGを再開。

• エリアごとの課題を明らかにし、関係者を交え、在宅医療提供体制構築に向け、3~4か月に1回開催。

令和5年度~

■グループ診療ルール

• グループ診療ルールを策定し、主治医不在時はグループ医が代

診を行う。主治医の専門外の症状が発生した場合に主治医か

ら協力医(専門医)に相談できる体制を構築。

■MCSの活用

• MCSの運用は岡山市医師会に委託しており、利用する際には

岡山市医師会を通じて登録。登録者数は2,247人(医師

198人、歯科医師33人、薬剤師245人、看護師500人、介

護支援専門員311人、その他960人)患者グループ1,094

グループ(令和6年12月末時点)

• 令和4年10月から多職種連携で活用している。在宅医側から、

病診連携の活用ニーズ(特に退院後の患者の経過のフィード

バックや、在宅医からの相談・バックアップ)があり令和6年度

モデル事業で試行。

21