よむ、つかう、まなぶ。

かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版)(令和7年6月) (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |

| 出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

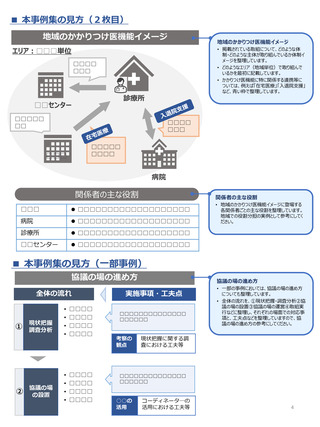

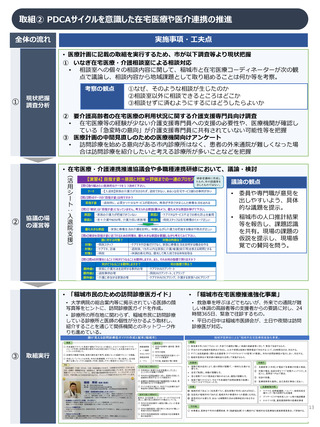

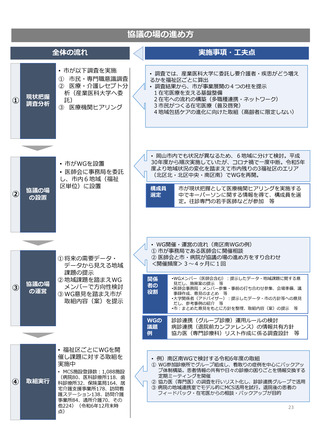

協議の場の進め方

全体の流れ

現状把握

① 調査分析

②

③

協議の場

の設置

協議の場

の運営

• 市が以下調査を実施

① 市民・専門職意識調査

② 医療・介護レセプト分

析(産業医科大学へ委

託)

③ 医療機関ヒアリング

• 市がWGを設置

• 医師会に事務局を委託

し、市内6地域(福祉

区単位)に設置

① 将来の需要データ・

データから見える地域

課題の提示

② 地域課題を踏まえWG

メンバーで方向性検討

③ WG意見を踏まえ市が

取組内容(案)を提示

• 福祉区ごとにWGを開

催し課題に対する取組を

実施中

④

取組実行

• MCS施設登録数:1,088施設

(病院80、医科診療所118、歯

科診療所32、保険薬局164、居

宅介護支援事業所178、訪問看

護ステーション138、訪問介護

事業所84、通所介護70、その

他224)(令和6年12月末時

点)

実施事項・工夫点

• 調査では、産業医科大学に委託し要介護者・疾患がどう増え

るかを福祉区ごとに算出

• 調査結果から、市が事業展開の4つの柱を提示

1在宅医療を支える基盤整備

2在宅への流れの構築(多職種連携・ネットワーク)

3市民がつくる在宅医療(普及啓発)

4地域包括ケアの進化に向けた取組(高齢者に限定しない)

• 岡山市内でも状況が異なるため、6地域に分けて検討。平成

30年度から順次実施していたが、コロナ禍で一度中断。令和5年

度より地域状況の変化を踏まえて市内残りの3福祉区のエリア

(北区北・北区中央・南区南)でWGを再開。

構成員

選定

市が現状把握として医療機関ヒアリングを実施する

中でキーパーソンに関する情報を得て、構成員を選

定。往診専門の若手医師などが参加 等

• WG開催・運営の流れ(南区南WGの例)

① 市が事務局である医師会に開催相談

② 医師会と市・病院が協議の場の進め方をすり合わせ

<開催頻度>3~4ヶ月に1回

関係

者の

役割

•WGメンバー(医師会含む):提示したデータ・地域課題に関する意

見だし、施策案の提示 等

•医師会事務局:メンバー参集・事前の打ち合わせ参集、会場準備、議

事録作成、意見のまとめ 等

•大学関係者(アドバイザー):提示したデータ・市の方針等への意見

だし、参考事例の紹介 等

•市:まとめた意見をもとに方針を整理、取組内容(案)の提示 等

WGの

議題

例

診診連携(グループ診療)運用ルールの検討

病診連携(退院前カンファレンス)の情報共有方針

協力医(専門診療科)リスト作成に係る調査設計 等

• 例)南区南WGで検討する令和6年度の取組

① WG参加診療所でグループ組成し、看取りの症例を中心にバックアッ

プ体制構築。患者情報の共有や日々の診療の困りごとを情報交換する

定期ミーティングを開催

② 協力医(専門医)の調査を行いリスト化し、診診連携グループで活用

③ 病院の地域連携室でモデル的にMCS活用を試行。退院後の患者の

フィードバック・在宅医からの相談・バックアップが目的

23

全体の流れ

現状把握

① 調査分析

②

③

協議の場

の設置

協議の場

の運営

• 市が以下調査を実施

① 市民・専門職意識調査

② 医療・介護レセプト分

析(産業医科大学へ委

託)

③ 医療機関ヒアリング

• 市がWGを設置

• 医師会に事務局を委託

し、市内6地域(福祉

区単位)に設置

① 将来の需要データ・

データから見える地域

課題の提示

② 地域課題を踏まえWG

メンバーで方向性検討

③ WG意見を踏まえ市が

取組内容(案)を提示

• 福祉区ごとにWGを開

催し課題に対する取組を

実施中

④

取組実行

• MCS施設登録数:1,088施設

(病院80、医科診療所118、歯

科診療所32、保険薬局164、居

宅介護支援事業所178、訪問看

護ステーション138、訪問介護

事業所84、通所介護70、その

他224)(令和6年12月末時

点)

実施事項・工夫点

• 調査では、産業医科大学に委託し要介護者・疾患がどう増え

るかを福祉区ごとに算出

• 調査結果から、市が事業展開の4つの柱を提示

1在宅医療を支える基盤整備

2在宅への流れの構築(多職種連携・ネットワーク)

3市民がつくる在宅医療(普及啓発)

4地域包括ケアの進化に向けた取組(高齢者に限定しない)

• 岡山市内でも状況が異なるため、6地域に分けて検討。平成

30年度から順次実施していたが、コロナ禍で一度中断。令和5年

度より地域状況の変化を踏まえて市内残りの3福祉区のエリア

(北区北・北区中央・南区南)でWGを再開。

構成員

選定

市が現状把握として医療機関ヒアリングを実施する

中でキーパーソンに関する情報を得て、構成員を選

定。往診専門の若手医師などが参加 等

• WG開催・運営の流れ(南区南WGの例)

① 市が事務局である医師会に開催相談

② 医師会と市・病院が協議の場の進め方をすり合わせ

<開催頻度>3~4ヶ月に1回

関係

者の

役割

•WGメンバー(医師会含む):提示したデータ・地域課題に関する意

見だし、施策案の提示 等

•医師会事務局:メンバー参集・事前の打ち合わせ参集、会場準備、議

事録作成、意見のまとめ 等

•大学関係者(アドバイザー):提示したデータ・市の方針等への意見

だし、参考事例の紹介 等

•市:まとめた意見をもとに方針を整理、取組内容(案)の提示 等

WGの

議題

例

診診連携(グループ診療)運用ルールの検討

病診連携(退院前カンファレンス)の情報共有方針

協力医(専門診療科)リスト作成に係る調査設計 等

• 例)南区南WGで検討する令和6年度の取組

① WG参加診療所でグループ組成し、看取りの症例を中心にバックアッ

プ体制構築。患者情報の共有や日々の診療の困りごとを情報交換する

定期ミーティングを開催

② 協力医(専門医)の調査を行いリスト化し、診診連携グループで活用

③ 病院の地域連携室でモデル的にMCS活用を試行。退院後の患者の

フィードバック・在宅医からの相談・バックアップが目的

23