よむ、つかう、まなぶ。

かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版)(令和7年6月) (37 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |

| 出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

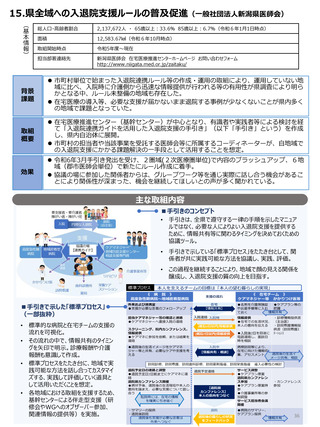

15.県全域への入退院支援ルールの普及促進(一般社団法人新潟県医師会)

(

基

本

情

報

)

総人口・高齢者割合

2,137,672人 ・ 65歳以上:33.6% 85歳以上:6.7%(令和6年1月1日時点)

面積

12,583.67㎢(令和6年10月時点)

取組開始時点

令和5年度~現在

担当部署連絡先

新潟県医師会 在宅医療推進センターホームページ お問い合わせフォーム

http://www.niigata.med.or.jp/zaitaku/

背景

課題

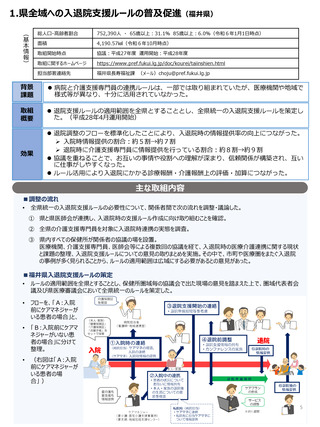

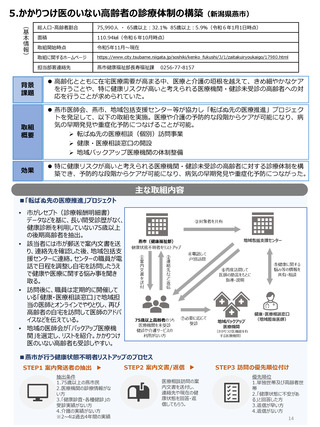

⚫ 市町村単位で始まった入退院連携ルール等の作成・運用の取組により、運用していない地

域に比べ、入院時に介護側から迅速な情報提供が行われる等の有用性が県調査により明ら

かとなる中、ルール未整備の地域も存在した。

⚫ 在宅医療の導入等、必要な支援が届かないまま退院する事例が少なくないことが県内多く

の地域で課題となっていた。

取組

概要

⚫ 在宅医療推進センター(基幹センター)が中心となり、有識者や実践者等による検討を経

て「入退院連携ガイドを活用した入退院支援の手引き」(以下「手引き」という)を作成

し、県内自治体に展開。

⚫ 市町村の担当者や当該事業を受託する医師会等に所属するコーディネーターが、自地域で

の入退院支援にかかる課題解決の一手段として活用することを想定。

効果

⚫ 令和6年3月手引き発出を受け、2圏域(2次医療圏単位)で内容のブラッシュアップ、6地

域(郡市医師会単位)で新たにルール作成に着手。

⚫ 協議の場に参加した関係者からは、グループワーク等を通じ実際に話し合う機会があるこ

とにより関係性が深まった、機会を継続してほしいとの声が多く聞かれている。

主な取組内容

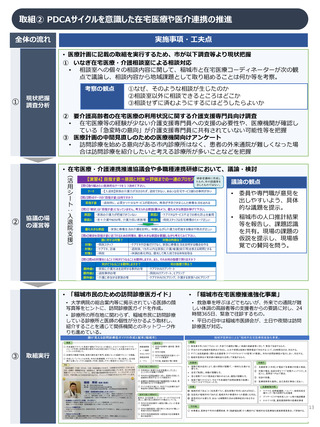

■手引きのコンセプト

•

手引きは、全県で遵守する一律の手順を示したマニュア

ルではなく、必要な人によりよい入退院支援を提供する

ために、情報共有等に関わるタイミングを決めておくための

協議ツール。

•

手引きで示している「標準プロセス」をたたき台として、関

係者が共に実践可能な方法を協議し、実践、評価。

•

この過程を継続することにより、地域で顔の見える関係を

醸成し、入退院支援の質の向上を目指す。

■手引きで示した「標準プロセス」

(一部抜粋)

•

•

•

•

標準的な病院と在宅チームの支援の

流れを可視化。

その流れの中で、情報共有のタイミン

グを矢印で明示。診療報酬や介護

報酬も意識して作成。

標準プロセスをたたき台に、地域で実

践可能な方法を話し合ってカスタマイ

ズする、実践して評価していく道具と

して活用いただくことを想定。

各地域における取組を支援するため、

基幹センターによる伴走型支援(研

修会やWGへのオブザーバー参加、

関連情報の提供等)を実施。

36

(

基

本

情

報

)

総人口・高齢者割合

2,137,672人 ・ 65歳以上:33.6% 85歳以上:6.7%(令和6年1月1日時点)

面積

12,583.67㎢(令和6年10月時点)

取組開始時点

令和5年度~現在

担当部署連絡先

新潟県医師会 在宅医療推進センターホームページ お問い合わせフォーム

http://www.niigata.med.or.jp/zaitaku/

背景

課題

⚫ 市町村単位で始まった入退院連携ルール等の作成・運用の取組により、運用していない地

域に比べ、入院時に介護側から迅速な情報提供が行われる等の有用性が県調査により明ら

かとなる中、ルール未整備の地域も存在した。

⚫ 在宅医療の導入等、必要な支援が届かないまま退院する事例が少なくないことが県内多く

の地域で課題となっていた。

取組

概要

⚫ 在宅医療推進センター(基幹センター)が中心となり、有識者や実践者等による検討を経

て「入退院連携ガイドを活用した入退院支援の手引き」(以下「手引き」という)を作成

し、県内自治体に展開。

⚫ 市町村の担当者や当該事業を受託する医師会等に所属するコーディネーターが、自地域で

の入退院支援にかかる課題解決の一手段として活用することを想定。

効果

⚫ 令和6年3月手引き発出を受け、2圏域(2次医療圏単位)で内容のブラッシュアップ、6地

域(郡市医師会単位)で新たにルール作成に着手。

⚫ 協議の場に参加した関係者からは、グループワーク等を通じ実際に話し合う機会があるこ

とにより関係性が深まった、機会を継続してほしいとの声が多く聞かれている。

主な取組内容

■手引きのコンセプト

•

手引きは、全県で遵守する一律の手順を示したマニュア

ルではなく、必要な人によりよい入退院支援を提供する

ために、情報共有等に関わるタイミングを決めておくための

協議ツール。

•

手引きで示している「標準プロセス」をたたき台として、関

係者が共に実践可能な方法を協議し、実践、評価。

•

この過程を継続することにより、地域で顔の見える関係を

醸成し、入退院支援の質の向上を目指す。

■手引きで示した「標準プロセス」

(一部抜粋)

•

•

•

•

標準的な病院と在宅チームの支援の

流れを可視化。

その流れの中で、情報共有のタイミン

グを矢印で明示。診療報酬や介護

報酬も意識して作成。

標準プロセスをたたき台に、地域で実

践可能な方法を話し合ってカスタマイ

ズする、実践して評価していく道具と

して活用いただくことを想定。

各地域における取組を支援するため、

基幹センターによる伴走型支援(研

修会やWGへのオブザーバー参加、

関連情報の提供等)を実施。

36