よむ、つかう、まなぶ。

総-2在宅について(その3) (81 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

訪問看護に係る課題と論点②

(訪問看護ステーションにおけるICTを用いた情報連携について)

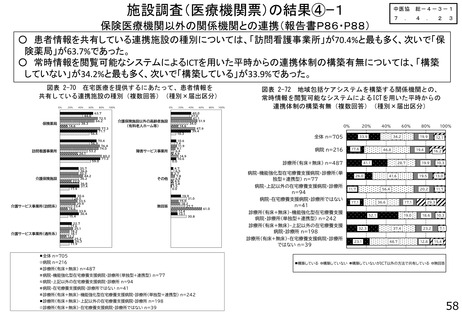

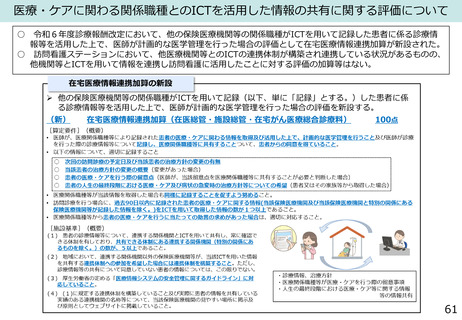

• 保険医療機関における保険医療機関以外の関係機関との連携状況をみると、患者情報を共有している連携施設の種

別について、「訪問看護事業所」が70.4%と最も多かった。

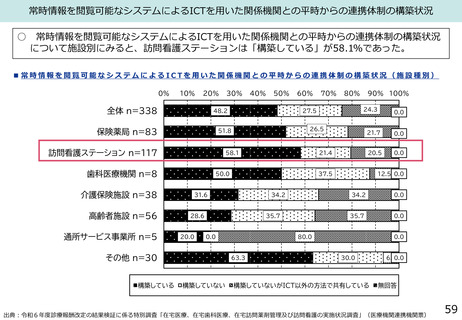

• 常時情報を閲覧可能なシステムによるICTを用いた関係機関との平時からの連携体制の構築状況について施設別にみ

ると、訪問看護ステーションは「構築している」が58.1%であった。

• 訪問看護ステーションにおいて、他医療機関等とのICTの連携体制が構築され連携している状況があるものの、他機関

等とICTを用いて情報を連携し訪問看護に活用したことに対する評価の加算等はない。

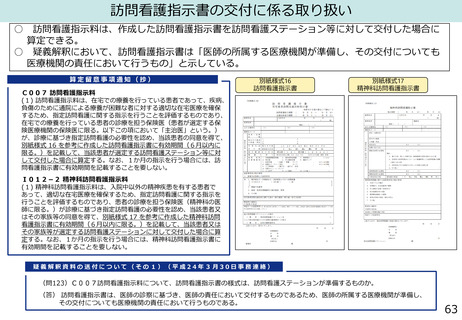

(訪問看護指示書の交付に係る取り扱いについて)

• 訪問看護指示料等は、訪問看護指示書を訪問看護ステーション等に対して交付した場合に算定でき、疑義解釈では「医

師の所属する医療機関が準備し、その交付についても医療機関の責任において行うもの」と示している。

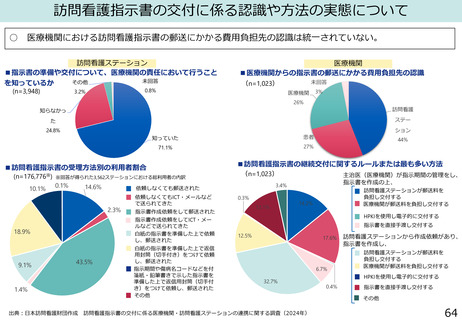

• 医療機関における訪問看護指示書の郵送にかかる費用負担先の認識は統一されていない状況がある。

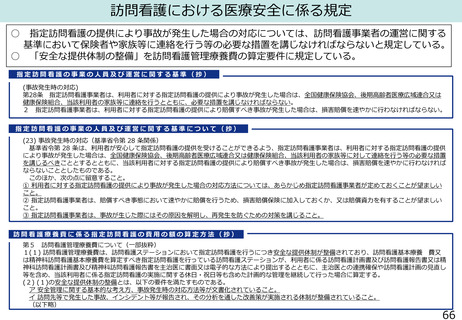

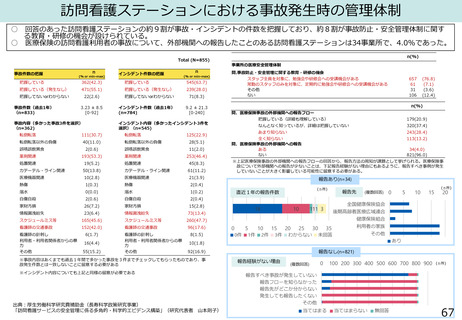

(訪問看護に係る安全管理体制について)

• 訪問看護ステーションの約9割が医療事故・インシデントの件数を把握しており、約8割が事故防止・安全管理体制に関

する教育・研修の機会が設けられている。

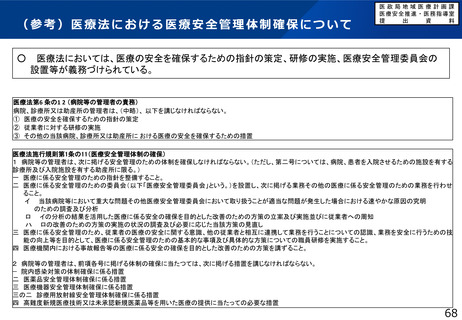

• 医療法においては、医療の安全を確保するための指針の策定、研修の実施、医療安全管理委員会の設置等が義務づ

けられている。

(訪問看護の記録等について)

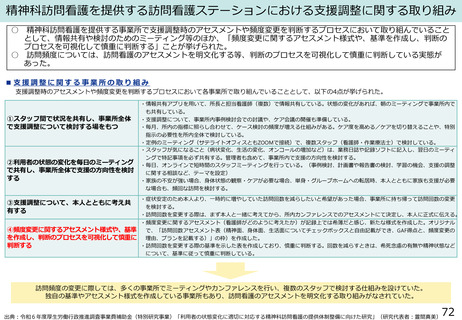

• 精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションが頻度変更を判断するプロセスにおいて、複数のスタッフで検討する

仕組みやアセスメントを明文化する取組がなされ、慎重に判断している実態があった。

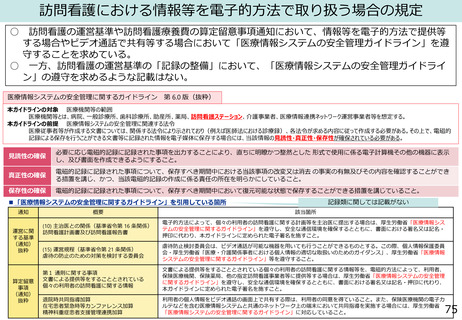

• 訪問看護ステーションが情報等を電子的方法で提供等する場合やビデオ通話で共有等する場合において「医療情報シ

ステムの安全管理ガイドライン」を遵守することを求めている。一方、訪問看護の運営基準の「記録の整備」において、

「医療情報システムの安全管理ガイドライン」の遵守を求めるような記載はない。

(過疎地域等の訪問看護について)

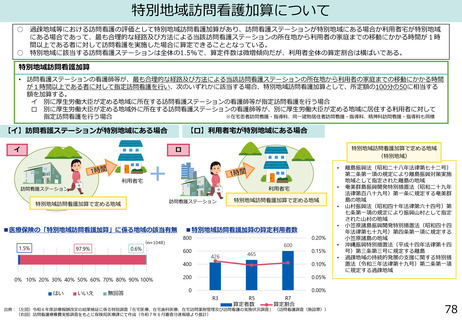

• 過疎地域等における訪問看護の評価として特別地域訪問看護加算が設けられており、算定件数は微増傾向だが、利用

者全体の算定割合は横ばいである。

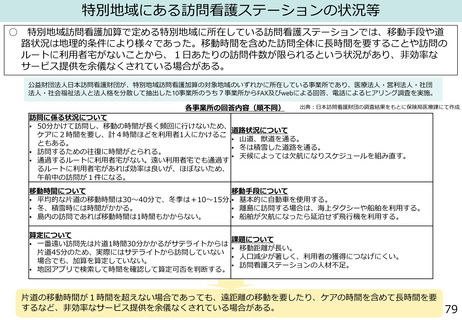

• 特別地域訪問看護加算で定める特別地域に所在している訪問看護ステーションでは、移動時間が1時間を超えない場

合であっても、遠距離の移動を要したり、ケアの時間を含めて長時間を要するなど、非効率なサービス提供を余儀なくさ

れている場合がある。

81

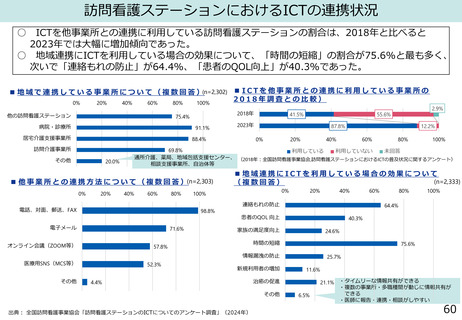

(訪問看護ステーションにおけるICTを用いた情報連携について)

• 保険医療機関における保険医療機関以外の関係機関との連携状況をみると、患者情報を共有している連携施設の種

別について、「訪問看護事業所」が70.4%と最も多かった。

• 常時情報を閲覧可能なシステムによるICTを用いた関係機関との平時からの連携体制の構築状況について施設別にみ

ると、訪問看護ステーションは「構築している」が58.1%であった。

• 訪問看護ステーションにおいて、他医療機関等とのICTの連携体制が構築され連携している状況があるものの、他機関

等とICTを用いて情報を連携し訪問看護に活用したことに対する評価の加算等はない。

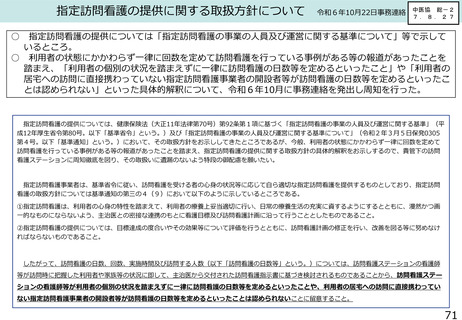

(訪問看護指示書の交付に係る取り扱いについて)

• 訪問看護指示料等は、訪問看護指示書を訪問看護ステーション等に対して交付した場合に算定でき、疑義解釈では「医

師の所属する医療機関が準備し、その交付についても医療機関の責任において行うもの」と示している。

• 医療機関における訪問看護指示書の郵送にかかる費用負担先の認識は統一されていない状況がある。

(訪問看護に係る安全管理体制について)

• 訪問看護ステーションの約9割が医療事故・インシデントの件数を把握しており、約8割が事故防止・安全管理体制に関

する教育・研修の機会が設けられている。

• 医療法においては、医療の安全を確保するための指針の策定、研修の実施、医療安全管理委員会の設置等が義務づ

けられている。

(訪問看護の記録等について)

• 精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションが頻度変更を判断するプロセスにおいて、複数のスタッフで検討する

仕組みやアセスメントを明文化する取組がなされ、慎重に判断している実態があった。

• 訪問看護ステーションが情報等を電子的方法で提供等する場合やビデオ通話で共有等する場合において「医療情報シ

ステムの安全管理ガイドライン」を遵守することを求めている。一方、訪問看護の運営基準の「記録の整備」において、

「医療情報システムの安全管理ガイドライン」の遵守を求めるような記載はない。

(過疎地域等の訪問看護について)

• 過疎地域等における訪問看護の評価として特別地域訪問看護加算が設けられており、算定件数は微増傾向だが、利用

者全体の算定割合は横ばいである。

• 特別地域訪問看護加算で定める特別地域に所在している訪問看護ステーションでは、移動時間が1時間を超えない場

合であっても、遠距離の移動を要したり、ケアの時間を含めて長時間を要するなど、非効率なサービス提供を余儀なくさ

れている場合がある。

81