よむ、つかう、まなぶ。

総-2在宅について(その3) (72 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

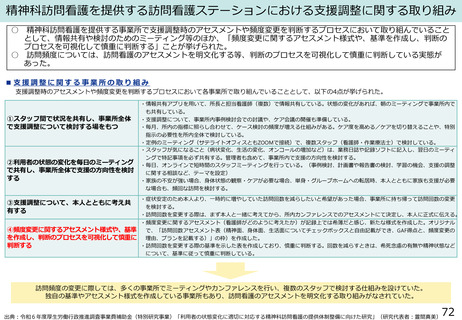

精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションにおける支援調整に関する取り組み

○

精神科訪問看護を提供する事業所で支援調整時のアセスメントや頻度変更を判断するプロセスにおいて取り組んでいること

として、情報共有や検討のためのミーティング等のほか、「頻度変更に関するアセスメント様式や、基準を作成し、判断の

プロセスを可視化して慎重に判断する」ことが挙げられた。

○ 訪問頻度については、訪問看護のアセスメントを明文化する等、判断のプロセスを可視化して慎重に判断している実態が

あった。

■支援調整に関する事業所の取り組み

支援調整時のアセスメントや頻度変更を判断するプロセスにおいて各事業所で取り組んでいることとして、以下の4点が挙げられた。

①スタッフ間で状況を共有し、事業所全体

で支援調整について検討する場をもつ

②利用者の状態の変化を毎日のミーティング

で共有し、事業所全体で支援の方向性を検討

する

・情報共有アプリを用いて、所長と担当看護師(複数)で情報共有している。状態の変化があれば、朝のミーティングで事業所内で

も共有している。

・支援調整について、事業所内事例検討会での討議や、ケア会議の開催も準備している。

・毎月、所内の指標に照らし合わせて、ケース検討の頻度が増える仕組みがある。ケア度を高める/ケアを切り替えることや、特別

指示の必要性を所内全体で検討している。

・定例のミーティング(サテライトオフィスともZOOMで接続)で、複数スタッフ(看護師・作業療法士)で検討している。

・スタッフが気になること(病状変化、生活の変化、オンコールの増加など)は、業務日誌や記録ソフトに記入し、翌日のミーティ

ングで特記事項を必ず共有する。管理者も含めて、事業所内で支援の方向性を検討する。

・毎日、オンラインで短時間のスタッフミーティングを行っている。(事例検討、計画書や報告書の検討、学習の機会、支援の調整

に関する相談など、テーマを設定)

・家族の不安が強い場合、身体状態の観察・ケアが必要な場合、単身・グループホームへの転居時、本人とともに家族も支援が必要

な場合も、頻回な訪問を検討する。

・症状安定のため本人より、一時的に増やしていた訪問回数を減らしたいと希望があった場合、事業所に持ち帰って訪問回数の変更

を検討する。

・訪問回数を変更する際は、まず本人と一緒に考えてから、所内カンファレンスでのアセスメントにて決定し、本人に正式に伝える。

・頻度変更に関するアセスメント(看護師がどのように考えたか)が記録上では希薄だと感じ、新たな様式を作成した。オリジナル

④頻度変更に関するアセスメント様式や、基準 で、「訪問回数アセスメント表(精神面、身体面、生活面についてチェックボックスと自由記載ができ、GAF得点と、頻度変更の

を作成し、判断のプロセスを可視化して慎重に 理由、プランを記載する)」の枠)を作成した。

・訪問回数を変更する際の基準を示した表を作成しており、慎重に判断する。回数を減らすときは、希死念慮の有無や精神状態など

判断する

について、基準に従って慎重に判断している。

③支援調整について、本人とともに考え共

有する

訪問頻度の変更に際しては、多くの事業所でミーティングやカンファレンスを行い、複数のスタッフで検討する仕組みを設けていた。

独自の基準やアセスメント様式を作成している事業所もあり、訪問看護のアセスメントを明文化する取り組みがなされていた。

出典:令和6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(特別研究事業)「利用者の状態変化に適切に対応する精神科訪問看護の提供体制整備に向けた研究」(研究代表者:萱間真美)

72

○

精神科訪問看護を提供する事業所で支援調整時のアセスメントや頻度変更を判断するプロセスにおいて取り組んでいること

として、情報共有や検討のためのミーティング等のほか、「頻度変更に関するアセスメント様式や、基準を作成し、判断の

プロセスを可視化して慎重に判断する」ことが挙げられた。

○ 訪問頻度については、訪問看護のアセスメントを明文化する等、判断のプロセスを可視化して慎重に判断している実態が

あった。

■支援調整に関する事業所の取り組み

支援調整時のアセスメントや頻度変更を判断するプロセスにおいて各事業所で取り組んでいることとして、以下の4点が挙げられた。

①スタッフ間で状況を共有し、事業所全体

で支援調整について検討する場をもつ

②利用者の状態の変化を毎日のミーティング

で共有し、事業所全体で支援の方向性を検討

する

・情報共有アプリを用いて、所長と担当看護師(複数)で情報共有している。状態の変化があれば、朝のミーティングで事業所内で

も共有している。

・支援調整について、事業所内事例検討会での討議や、ケア会議の開催も準備している。

・毎月、所内の指標に照らし合わせて、ケース検討の頻度が増える仕組みがある。ケア度を高める/ケアを切り替えることや、特別

指示の必要性を所内全体で検討している。

・定例のミーティング(サテライトオフィスともZOOMで接続)で、複数スタッフ(看護師・作業療法士)で検討している。

・スタッフが気になること(病状変化、生活の変化、オンコールの増加など)は、業務日誌や記録ソフトに記入し、翌日のミーティ

ングで特記事項を必ず共有する。管理者も含めて、事業所内で支援の方向性を検討する。

・毎日、オンラインで短時間のスタッフミーティングを行っている。(事例検討、計画書や報告書の検討、学習の機会、支援の調整

に関する相談など、テーマを設定)

・家族の不安が強い場合、身体状態の観察・ケアが必要な場合、単身・グループホームへの転居時、本人とともに家族も支援が必要

な場合も、頻回な訪問を検討する。

・症状安定のため本人より、一時的に増やしていた訪問回数を減らしたいと希望があった場合、事業所に持ち帰って訪問回数の変更

を検討する。

・訪問回数を変更する際は、まず本人と一緒に考えてから、所内カンファレンスでのアセスメントにて決定し、本人に正式に伝える。

・頻度変更に関するアセスメント(看護師がどのように考えたか)が記録上では希薄だと感じ、新たな様式を作成した。オリジナル

④頻度変更に関するアセスメント様式や、基準 で、「訪問回数アセスメント表(精神面、身体面、生活面についてチェックボックスと自由記載ができ、GAF得点と、頻度変更の

を作成し、判断のプロセスを可視化して慎重に 理由、プランを記載する)」の枠)を作成した。

・訪問回数を変更する際の基準を示した表を作成しており、慎重に判断する。回数を減らすときは、希死念慮の有無や精神状態など

判断する

について、基準に従って慎重に判断している。

③支援調整について、本人とともに考え共

有する

訪問頻度の変更に際しては、多くの事業所でミーティングやカンファレンスを行い、複数のスタッフで検討する仕組みを設けていた。

独自の基準やアセスメント様式を作成している事業所もあり、訪問看護のアセスメントを明文化する取り組みがなされていた。

出典:令和6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(特別研究事業)「利用者の状態変化に適切に対応する精神科訪問看護の提供体制整備に向けた研究」(研究代表者:萱間真美)

72