よむ、つかう、まなぶ。

総-2在宅について(その3) (42 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

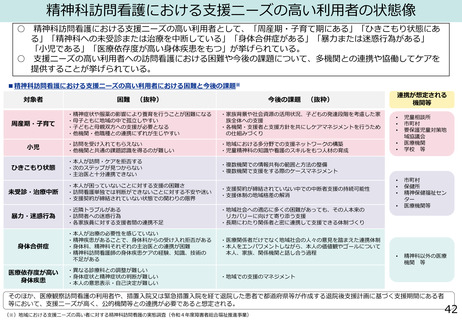

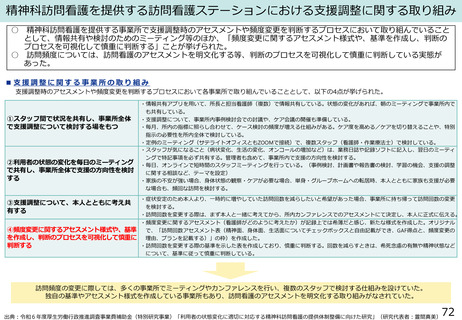

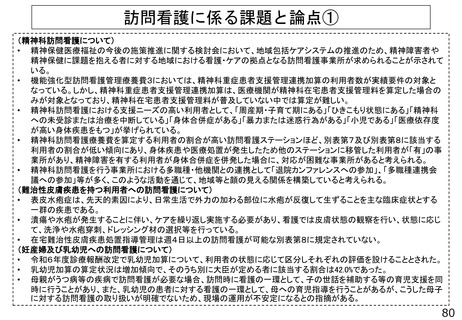

精神科訪問看護における支援ニーズの高い利用者の状態像

○ 精神科訪問看護における支援ニーズの高い利用者として、「周産期・子育て期にある」「ひきこもり状態にあ

る」「精神科への未受診または治療を中断している」「身体合併症がある」「暴力または迷惑行為がある」

「小児である」「医療依存度が高い身体疾患をもつ」が挙げられている。

○ 支援ニーズの高い利用者への訪問看護における困難や今後の課題について、多機関との連携や協働してケアを

提供することが挙げられている。

■精神科訪問看護における支援ニーズの高い利用者における困難と今後の課題※

連携が想定される

機関等

対象者

困難 (抜粋)

今後の課題 (抜粋)

周産期・子育て

・精神症状や服薬の影響により養育を行うことが困難になる

・母子ともに地域の中で孤立しやすい

・子どもと母親双方への支援が必要となる

・他機関・他職種との連携にずれが生じやすい

・家族背景や社会資源の活用状況、子どもの発達段階を考慮した家

族全体への支援

・各機関・支援者と支援方針を共にしケアマネジメントを行うため

の仕組みづくり

•

•

•

・訪問を受け入れてもらえない

・他機関と共通の課題認識を得るのが難しい

・地域における多分野での支援ネットワークの構築

・児童精神科の知識や看護のスキルをもつ人材の育成

•

•

ひきこもり状態

・本人が訪問・ケアを拒否する

・次のステップが見つからない

・主治医と十分連携できない

・複数機関での情報共有の範囲と方法の整備

・複数機関で支援をする際のケースマネジメント

未受診・治療中断

・本人が困っていないことに対する支援の困難さ

・訪問看護単独では判断ができないことに対する不安や迷い

・支援契約が締結されていない状態での関わりの限界

・支援契約が締結されていない中での中断者支援の持続可能性

・支援体制の地域格差の解消

暴力・迷惑行為

・近隣トラブルがある

・訪問者への迷惑行為

・各家族員に対する支援者間の連携不足

・地域社会への適応に多くの困難があっても、その人本来の

リカバリーに向けて寄り添う支援

・長期にわたり関係者と密に連携して支援できる体制づくり

・本人が治療の必要性を感じていない

・精神疾患があることで、身体科からの受け入れ拒否がある

・身体科、精神科それぞれの主治医との連携が困難

・精神科訪問看護師の身体疾患ケアの経験、知識、技術の

不足がある

・医療関係者だけでなく地域社会の人々の意見を踏まえた連携体制

・本人をエンパワメントしながら、本人の価値観やゴールについて

本人、家族、関係機関と話し合う過程

・異なる診療科との調整が難しい

・身体症状と精神症状の判断が難しい

・本人の意思表示・自己決定が難しい

・地域での支援のマネジメント

小児

身体合併症

医療依存度が高い

身体疾患

•

•

•

•

•

児童相談所

市町村

要保護児童対策地

域協議会

医療機関

学校 等

市町村

保健所

精神保健福祉セン

ター

医療機関等

精神科以外の医療

機関 等

そのほか、医療観察訪問看護の利用者や、措置入院又は緊急措置入院を経て退院した患者で都道府県等が作成する退院後支援計画に基づく支援期間にある者

等において、支援ニーズが高く、公的機関等との連携が必要であると想定される。

(※)地域における支援ニーズの高い者に対する精神科訪問看護の実態調査(令和4年度障害者総合福祉推進事業)

42

○ 精神科訪問看護における支援ニーズの高い利用者として、「周産期・子育て期にある」「ひきこもり状態にあ

る」「精神科への未受診または治療を中断している」「身体合併症がある」「暴力または迷惑行為がある」

「小児である」「医療依存度が高い身体疾患をもつ」が挙げられている。

○ 支援ニーズの高い利用者への訪問看護における困難や今後の課題について、多機関との連携や協働してケアを

提供することが挙げられている。

■精神科訪問看護における支援ニーズの高い利用者における困難と今後の課題※

連携が想定される

機関等

対象者

困難 (抜粋)

今後の課題 (抜粋)

周産期・子育て

・精神症状や服薬の影響により養育を行うことが困難になる

・母子ともに地域の中で孤立しやすい

・子どもと母親双方への支援が必要となる

・他機関・他職種との連携にずれが生じやすい

・家族背景や社会資源の活用状況、子どもの発達段階を考慮した家

族全体への支援

・各機関・支援者と支援方針を共にしケアマネジメントを行うため

の仕組みづくり

•

•

•

・訪問を受け入れてもらえない

・他機関と共通の課題認識を得るのが難しい

・地域における多分野での支援ネットワークの構築

・児童精神科の知識や看護のスキルをもつ人材の育成

•

•

ひきこもり状態

・本人が訪問・ケアを拒否する

・次のステップが見つからない

・主治医と十分連携できない

・複数機関での情報共有の範囲と方法の整備

・複数機関で支援をする際のケースマネジメント

未受診・治療中断

・本人が困っていないことに対する支援の困難さ

・訪問看護単独では判断ができないことに対する不安や迷い

・支援契約が締結されていない状態での関わりの限界

・支援契約が締結されていない中での中断者支援の持続可能性

・支援体制の地域格差の解消

暴力・迷惑行為

・近隣トラブルがある

・訪問者への迷惑行為

・各家族員に対する支援者間の連携不足

・地域社会への適応に多くの困難があっても、その人本来の

リカバリーに向けて寄り添う支援

・長期にわたり関係者と密に連携して支援できる体制づくり

・本人が治療の必要性を感じていない

・精神疾患があることで、身体科からの受け入れ拒否がある

・身体科、精神科それぞれの主治医との連携が困難

・精神科訪問看護師の身体疾患ケアの経験、知識、技術の

不足がある

・医療関係者だけでなく地域社会の人々の意見を踏まえた連携体制

・本人をエンパワメントしながら、本人の価値観やゴールについて

本人、家族、関係機関と話し合う過程

・異なる診療科との調整が難しい

・身体症状と精神症状の判断が難しい

・本人の意思表示・自己決定が難しい

・地域での支援のマネジメント

小児

身体合併症

医療依存度が高い

身体疾患

•

•

•

•

•

児童相談所

市町村

要保護児童対策地

域協議会

医療機関

学校 等

市町村

保健所

精神保健福祉セン

ター

医療機関等

精神科以外の医療

機関 等

そのほか、医療観察訪問看護の利用者や、措置入院又は緊急措置入院を経て退院した患者で都道府県等が作成する退院後支援計画に基づく支援期間にある者

等において、支援ニーズが高く、公的機関等との連携が必要であると想定される。

(※)地域における支援ニーズの高い者に対する精神科訪問看護の実態調査(令和4年度障害者総合福祉推進事業)

42