よむ、つかう、まなぶ。

資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (53 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

高齢者虐待防止の推進に係る主な論点

論点

(高齢者虐待防止)

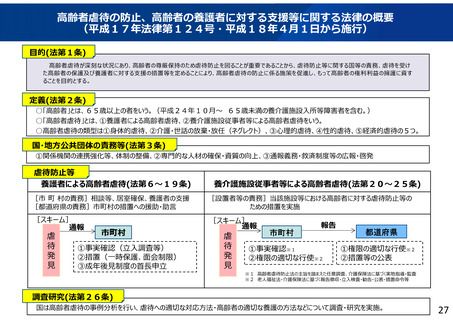

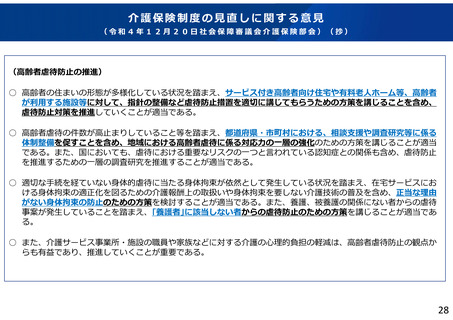

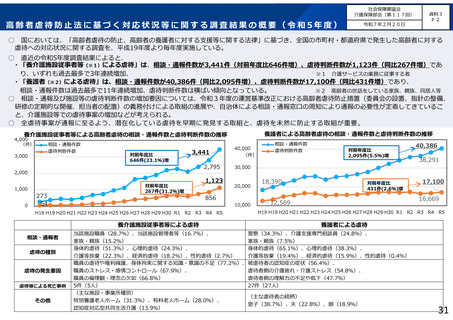

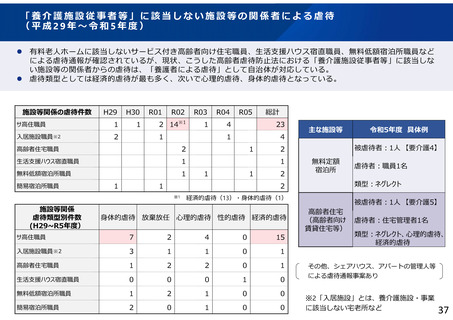

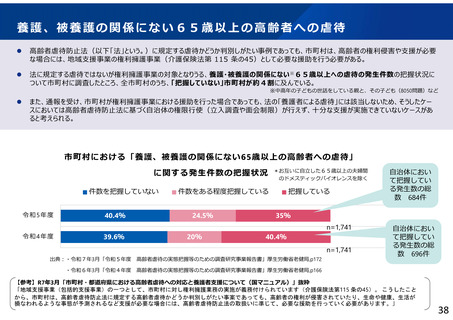

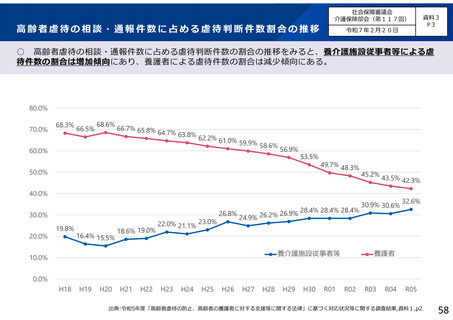

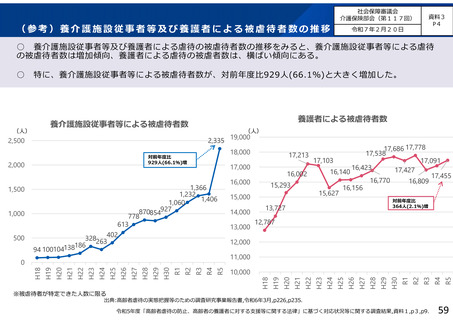

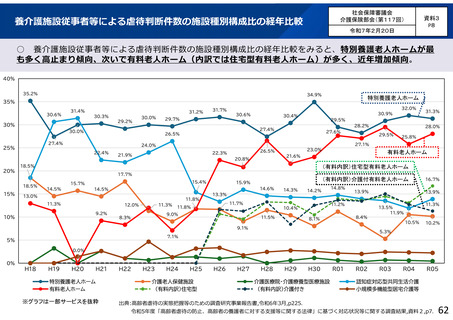

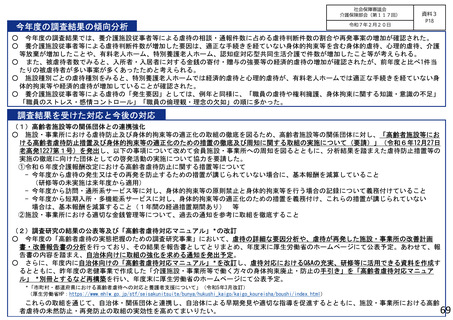

○ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)が平成17年に制定されて以来、国、都道府

県、市町村が一体となって虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応、再発防止が図られるよう取り組んできたが、依然とし

て虐待件数は高止まり傾向にある。近年、高齢者の住まいが多様化しているなか、法制定時には想定されていなかった「養介護施

設」※1に該当しない施設や、60歳以上65歳未満も入居しているサ高住等においての虐待事案や養護者に該当しない同居する者からの

虐待が発生しているところ、どのような虐待防止対策が必要か。

○

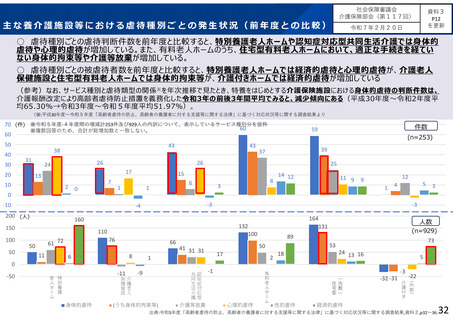

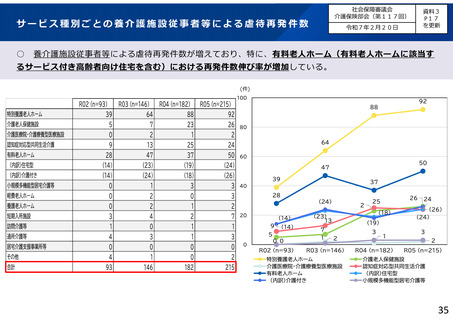

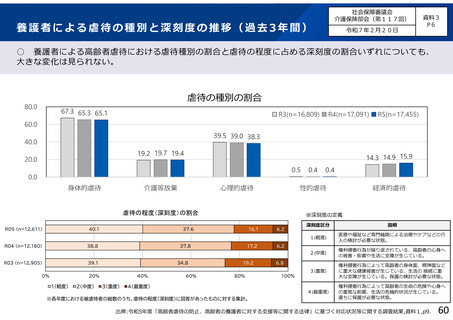

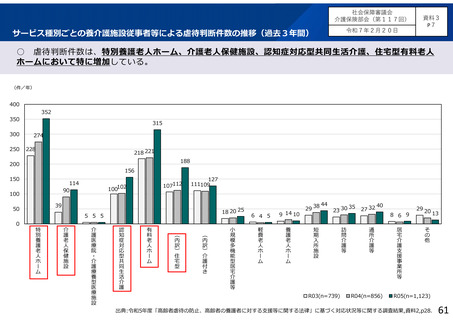

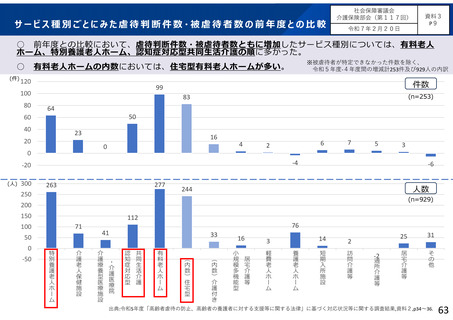

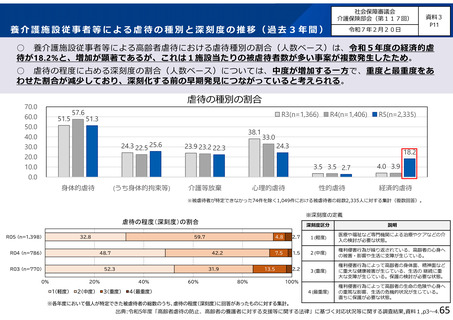

令和5年度対応状況等調査結果※2においては、施設種別ごとの虐待種別の傾向として、被虐待者数を前年度と比較すると、特別養

護老人ホームでは経済的虐待と心理的虐待が、住宅型有料老人ホームでは身体的拘束等が、介護付きホームでは経済的虐待が増加し

ていることが確認された。また、これらの施設においては再発件数も多い。特別養護老人ホームをはじめとする介護保険施設では、

介護保険制度開始以来、指定基準に基づき「身体拘束廃止委員会」の設置を求めるなど、虐待防止・権利擁護に関する取組が進められて

きており、介護報酬改定により高齢者虐待防止措置を義務化した令和3年の前後3年間で身体的虐待の判断件数に減少傾向が見られ

る。また、有料老人ホームにおいても標準指導指針に基づく取組が進められてきていると考えられるが、こうした発生状況等を踏ま

え、更にどのような方策を講じていくべきか。

○

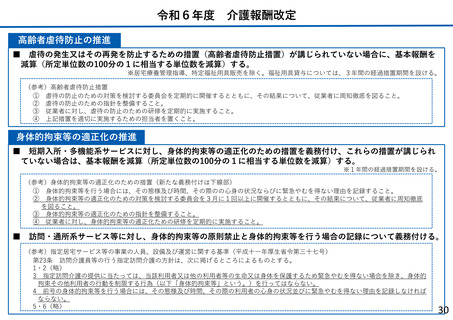

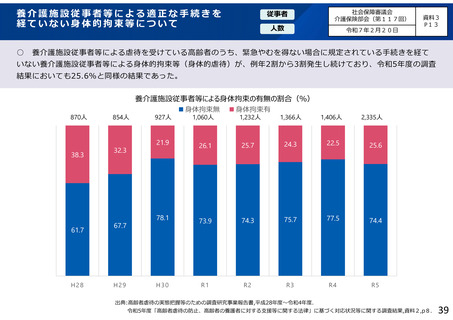

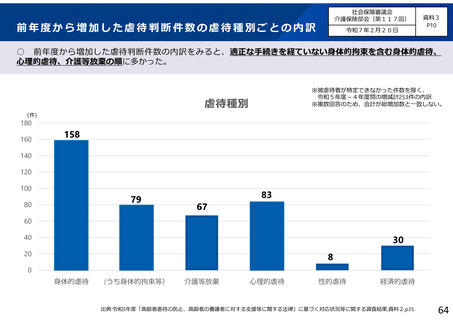

適切な手続を経ていない身体拘束は、養介護施設従事者等※3による虐待事案の2~3割程度を占め続けている。令和6年度介護保

険報酬改定により、全てのサービス種別の運営基準において身体拘束は原則禁止された(令和6年4月1日施行)が、取組の実効性

の確保にはどのような方策が有効か。

○

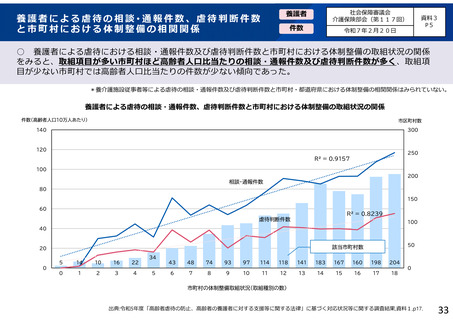

第9期介護保険事業支援計画において、「市町村は、・・・養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待の

双方について、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者虐待防止対策に取り組むことが重要」「都道府県は、高齢者虐待防止法に基

づき、・・・高齢者虐待の防止や市町村に対する適切な支援の提供に向け、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者虐待防止対策に取り

組むことが重要」とされている。再発防止に資する事例検証や事業所への指導等に係る体制整備が低調であるなか、自治体による

PDCAサイクルの構築を推進するためどのような方策が考えられるか。

○

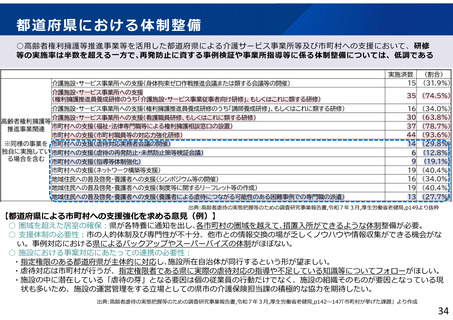

高齢者虐待の対応は、市町村がその責務を担うが、専門的に従事する職員の確保や人材育成及び弁護士等の権利擁護に携わる専門

職確保等の虐待対応体制の構築、事業所への指導等における県及び市域を越えた広域的な調整に関して、都道府県による市町村への

支援強化を求める市町村の意見がある(令和5年度対応状況等調査※2)。都道府県による市町村への支援の強化についてどのような

方策が考えられるか。

(※1)老人福祉法又は介護保険法の規定による施設 (高齢者虐待防止法第2条)

(※2)高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査(令和6年12月27日公表)

(※3)老人福祉法又は介護保険法の規定による施設・事業の業務に従事する者 (高齢者虐待防止法第2条)

52

論点

(高齢者虐待防止)

○ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)が平成17年に制定されて以来、国、都道府

県、市町村が一体となって虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応、再発防止が図られるよう取り組んできたが、依然とし

て虐待件数は高止まり傾向にある。近年、高齢者の住まいが多様化しているなか、法制定時には想定されていなかった「養介護施

設」※1に該当しない施設や、60歳以上65歳未満も入居しているサ高住等においての虐待事案や養護者に該当しない同居する者からの

虐待が発生しているところ、どのような虐待防止対策が必要か。

○

令和5年度対応状況等調査結果※2においては、施設種別ごとの虐待種別の傾向として、被虐待者数を前年度と比較すると、特別養

護老人ホームでは経済的虐待と心理的虐待が、住宅型有料老人ホームでは身体的拘束等が、介護付きホームでは経済的虐待が増加し

ていることが確認された。また、これらの施設においては再発件数も多い。特別養護老人ホームをはじめとする介護保険施設では、

介護保険制度開始以来、指定基準に基づき「身体拘束廃止委員会」の設置を求めるなど、虐待防止・権利擁護に関する取組が進められて

きており、介護報酬改定により高齢者虐待防止措置を義務化した令和3年の前後3年間で身体的虐待の判断件数に減少傾向が見られ

る。また、有料老人ホームにおいても標準指導指針に基づく取組が進められてきていると考えられるが、こうした発生状況等を踏ま

え、更にどのような方策を講じていくべきか。

○

適切な手続を経ていない身体拘束は、養介護施設従事者等※3による虐待事案の2~3割程度を占め続けている。令和6年度介護保

険報酬改定により、全てのサービス種別の運営基準において身体拘束は原則禁止された(令和6年4月1日施行)が、取組の実効性

の確保にはどのような方策が有効か。

○

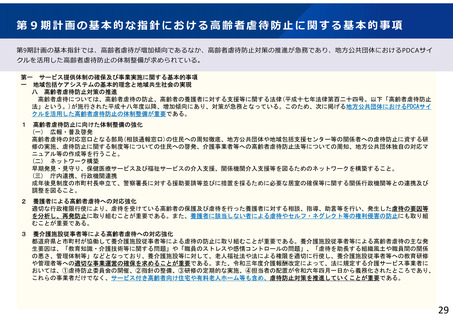

第9期介護保険事業支援計画において、「市町村は、・・・養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待の

双方について、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者虐待防止対策に取り組むことが重要」「都道府県は、高齢者虐待防止法に基

づき、・・・高齢者虐待の防止や市町村に対する適切な支援の提供に向け、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者虐待防止対策に取り

組むことが重要」とされている。再発防止に資する事例検証や事業所への指導等に係る体制整備が低調であるなか、自治体による

PDCAサイクルの構築を推進するためどのような方策が考えられるか。

○

高齢者虐待の対応は、市町村がその責務を担うが、専門的に従事する職員の確保や人材育成及び弁護士等の権利擁護に携わる専門

職確保等の虐待対応体制の構築、事業所への指導等における県及び市域を越えた広域的な調整に関して、都道府県による市町村への

支援強化を求める市町村の意見がある(令和5年度対応状況等調査※2)。都道府県による市町村への支援の強化についてどのような

方策が考えられるか。

(※1)老人福祉法又は介護保険法の規定による施設 (高齢者虐待防止法第2条)

(※2)高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査(令和6年12月27日公表)

(※3)老人福祉法又は介護保険法の規定による施設・事業の業務に従事する者 (高齢者虐待防止法第2条)

52