よむ、つかう、まなぶ。

資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (31 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

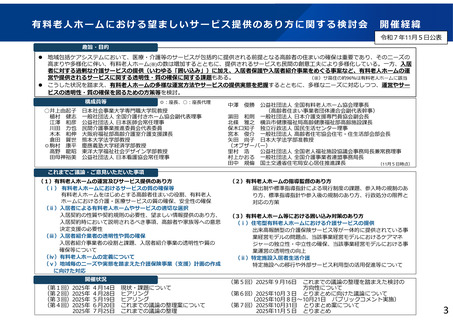

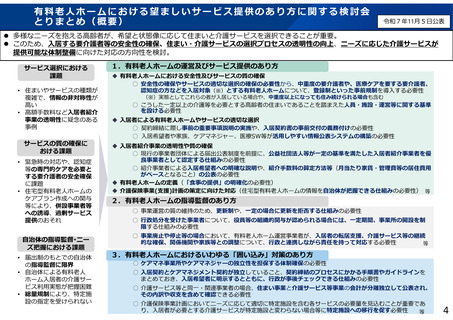

有料⽼⼈ホームにおける望ましいサービス提供のあり⽅に関する検討会

とりまとめ(概要③)

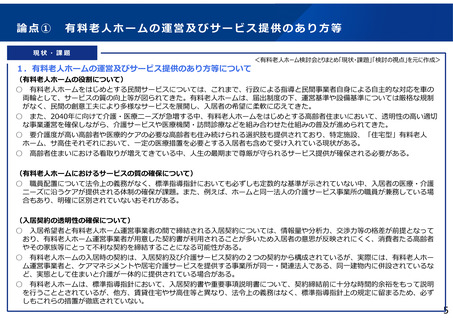

1.有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅(続き)

(有料⽼⼈ホームの定義について)

○ 例えば、介護事業者が⼊居者に対して介護⾷等を提供している場合には「⾷

事の提供」を⾏っていると判断すべきだが、他⽅で、⾃⽴の⼊居者が各個室

のキッチンで自ら食事を作り、また、必要に応じて自らの意思で選択して併

設の⾷堂を利⽤している等の場合には、「⾷事の提供」を⾏っているとは判

断されないことを明確化する必要がある。

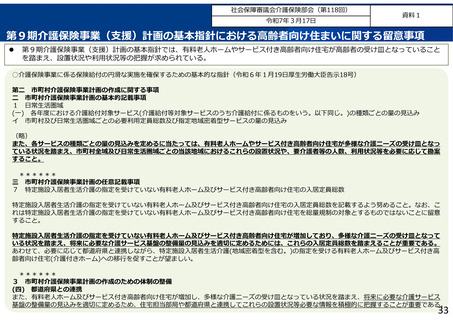

(地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた

対応)

○ 自治体における介護保険事業(支援)計画策定に当たって、「外付け」の介

護サービスが利⽤されている「住宅型」有料⽼⼈ホームに係る情報を把握で

きる仕組みが必要である。

○ 毎年度提出を求めている重要事項説明書から把握可能な情報に加え、より的

確にニーズを把握していくために、⾃治体と有料⽼⼈ホーム運営事業者の双

⽅に過度な負担をかけることなく、簡便な⽅法で情報を把握する仕組みの構

築が必要である。

○ 次期介護保険事業(⽀援)計画や⽼⼈福祉計画の策定に向けて、高齢者住ま

いごとの基本情報(例えば定員数や実際の⼊居者数、特定施設の指定の有無

などの情報の一覧)、⼊居者の要介護度別の⼈数や割合などの集計情報、高

齢者住まいのマッピングなど、保険者たる市町村⾃⾝で把握・整理していく

仕組みが必要である。

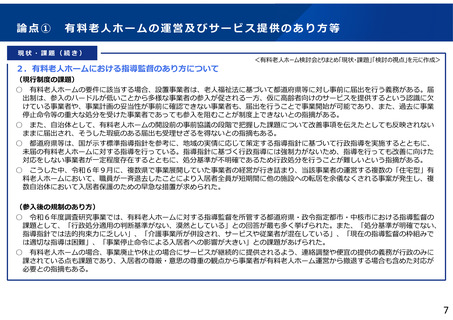

2.有料⽼⼈ホームの指導監督のあり⽅

令和7年11月5日公表

既存の有料⽼⼈ホームで要件に該当するものに対しても適用される必要があ

る。その際、既存の有料⽼⼈ホームが新たな制度へ移⾏するに当たっては、

有料⽼⼈ホーム事業者における対応の検討や体制等の整備、また、都道府県

等の事務負担に鑑み一定の経過措置が必要である。

○ その場合、有料該当のサ⾼住や特定施設の指定を受けた「介護付き」有料⽼

⼈ホームについて、サ⾼住の登録内容や特定施設の指定申請事項と、有料⽼

人ホームについて新たに求められることとなる内容について、重複のないよ

う整理することが必要である。

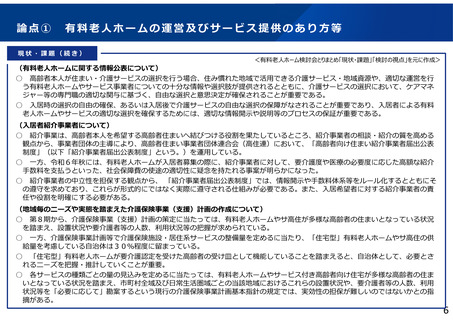

(都道府県等への報告事項について)

○ 有料⽼⼈ホームの設置者から都道府県への報告については、重要事項説明書

の提出などの既に都道府県知事への報告事項となっている内容に加え、介護

保険サービスの提供体制の有無や、有料⽼⼈ホームとサービスの提供主体と

の関係、財務諸表等については、透明性確保の観点からも、事前に必要であ

る。

○ 介護保険サービス提供事業所が有料⽼⼈ホームと同⼀経営主体の場合は、例

えば、居宅介護⽀援事業所(以下「ケアマネ事業所」という。)を含めた主

たる介護保険サービス事業者等としてまとめて公表し、協⼒医療機関がある

場合は、そこも含め公表し、有料⽼⼈ホームを選択する際の情報とすること

が想定される。また、どのような施設類型がその利⽤者に適しているかの選

択にあたり、有料⽼⼈ホームで実施される介護サービス費⽤の⾃費部分も含

めて情報提供できるようにする必要がある。

○ 有料⽼⼈ホームに該当するサ⾼住については、既に⾼齢者居住安定法に基づ

く重要事項説明義務や報告事項が課されていることを踏まえ、新たな制度を

設ける場合は、⾏政への提出を求める事項について、必要な事項に限定した

うえで、重複が生じないようにする必要がある。

(参入時の規制のあり方について)

(標準指導指針について)

○ 届出制における課題を踏まえれば、参⼊を妨げるような過度な規制とならな

○ 登録制といった事前規制の導入に伴い、都道府県等が事業の開始前・開始後

いよう留意しつつ、1で述べたように、入居する要介護者等の安全確保や人

ともに効果的な対応を取ることができるよう、⽼⼈福祉法に基づく統⼀的な

権尊重、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が⾼い、中重度の要介護者や、

基準として策定することが必要がある。

医療ケアを要する要介護者、認知症の⽅などを⼊居対象とする有料⽼⼈ホー

ムについては、登録制といった事前規制の導入を検討する必要がある。

○ 導⼊される制度は、公平性の観点から、新設の有料⽼⼈ホームだけでなく、

30

とりまとめ(概要③)

1.有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅(続き)

(有料⽼⼈ホームの定義について)

○ 例えば、介護事業者が⼊居者に対して介護⾷等を提供している場合には「⾷

事の提供」を⾏っていると判断すべきだが、他⽅で、⾃⽴の⼊居者が各個室

のキッチンで自ら食事を作り、また、必要に応じて自らの意思で選択して併

設の⾷堂を利⽤している等の場合には、「⾷事の提供」を⾏っているとは判

断されないことを明確化する必要がある。

(地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた

対応)

○ 自治体における介護保険事業(支援)計画策定に当たって、「外付け」の介

護サービスが利⽤されている「住宅型」有料⽼⼈ホームに係る情報を把握で

きる仕組みが必要である。

○ 毎年度提出を求めている重要事項説明書から把握可能な情報に加え、より的

確にニーズを把握していくために、⾃治体と有料⽼⼈ホーム運営事業者の双

⽅に過度な負担をかけることなく、簡便な⽅法で情報を把握する仕組みの構

築が必要である。

○ 次期介護保険事業(⽀援)計画や⽼⼈福祉計画の策定に向けて、高齢者住ま

いごとの基本情報(例えば定員数や実際の⼊居者数、特定施設の指定の有無

などの情報の一覧)、⼊居者の要介護度別の⼈数や割合などの集計情報、高

齢者住まいのマッピングなど、保険者たる市町村⾃⾝で把握・整理していく

仕組みが必要である。

2.有料⽼⼈ホームの指導監督のあり⽅

令和7年11月5日公表

既存の有料⽼⼈ホームで要件に該当するものに対しても適用される必要があ

る。その際、既存の有料⽼⼈ホームが新たな制度へ移⾏するに当たっては、

有料⽼⼈ホーム事業者における対応の検討や体制等の整備、また、都道府県

等の事務負担に鑑み一定の経過措置が必要である。

○ その場合、有料該当のサ⾼住や特定施設の指定を受けた「介護付き」有料⽼

⼈ホームについて、サ⾼住の登録内容や特定施設の指定申請事項と、有料⽼

人ホームについて新たに求められることとなる内容について、重複のないよ

う整理することが必要である。

(都道府県等への報告事項について)

○ 有料⽼⼈ホームの設置者から都道府県への報告については、重要事項説明書

の提出などの既に都道府県知事への報告事項となっている内容に加え、介護

保険サービスの提供体制の有無や、有料⽼⼈ホームとサービスの提供主体と

の関係、財務諸表等については、透明性確保の観点からも、事前に必要であ

る。

○ 介護保険サービス提供事業所が有料⽼⼈ホームと同⼀経営主体の場合は、例

えば、居宅介護⽀援事業所(以下「ケアマネ事業所」という。)を含めた主

たる介護保険サービス事業者等としてまとめて公表し、協⼒医療機関がある

場合は、そこも含め公表し、有料⽼⼈ホームを選択する際の情報とすること

が想定される。また、どのような施設類型がその利⽤者に適しているかの選

択にあたり、有料⽼⼈ホームで実施される介護サービス費⽤の⾃費部分も含

めて情報提供できるようにする必要がある。

○ 有料⽼⼈ホームに該当するサ⾼住については、既に⾼齢者居住安定法に基づ

く重要事項説明義務や報告事項が課されていることを踏まえ、新たな制度を

設ける場合は、⾏政への提出を求める事項について、必要な事項に限定した

うえで、重複が生じないようにする必要がある。

(参入時の規制のあり方について)

(標準指導指針について)

○ 届出制における課題を踏まえれば、参⼊を妨げるような過度な規制とならな

○ 登録制といった事前規制の導入に伴い、都道府県等が事業の開始前・開始後

いよう留意しつつ、1で述べたように、入居する要介護者等の安全確保や人

ともに効果的な対応を取ることができるよう、⽼⼈福祉法に基づく統⼀的な

権尊重、認知症や医療ニーズへの対応の必要性が⾼い、中重度の要介護者や、

基準として策定することが必要がある。

医療ケアを要する要介護者、認知症の⽅などを⼊居対象とする有料⽼⼈ホー

ムについては、登録制といった事前規制の導入を検討する必要がある。

○ 導⼊される制度は、公平性の観点から、新設の有料⽼⼈ホームだけでなく、

30