よむ、つかう、まなぶ。

資料3 地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい) (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

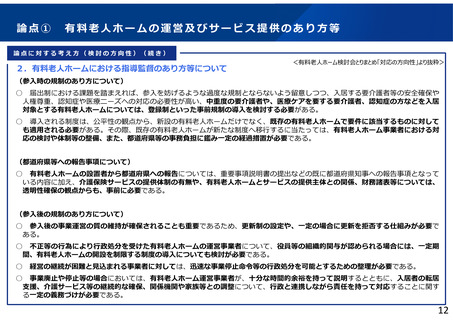

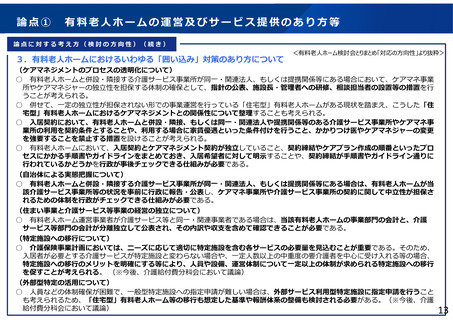

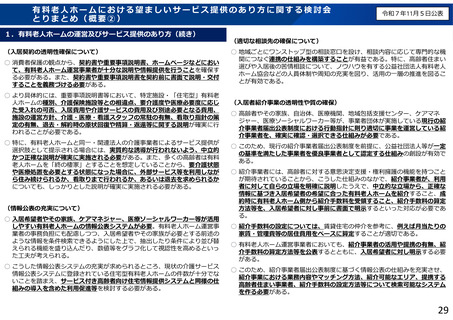

論点①

有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等

現状・課題(続き)

<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「現状・課題」「検討の視点」を元に作成>

(自治体による実態把握について)

○ 保険者たる⾃治体にとって、⾼齢者住まいの⼊居者が利⽤している「外付け」サービスの実態把握やデータの捕捉が困難となって

いるとの指摘がある。また、ケアプラン点検の実施に当たって、効果的な点検方法が分からず、給付適正化システムを十分に活用で

きていないという課題も指摘されている。

○ 本来、不動産部⾨と介護部⾨は別の事業であるため、経営が明確に区分され、それぞれにおいて適切に収⽀が成り⽴つような経営

プランである必要があり、建物事業と介護事業それぞれの勘定を明確にし、⾏政による収⽀計画等を通じた妥当性の確認が重要では

ないかとの指摘があった。

(特定施設入居者生活介護について)

○ 特定施設⼊居者⽣活介護は、特定施設に⼊居している要介護者を対象として⾏われる⽇常⽣活上の世話、機能訓練、療養上の世話

であり、都道府県・市町村の介護保険事業(⽀援)計画において定めた「必要利⽤定員」を超える場合には、指定を⾏わないことが

できるいわゆる「総量規制」が設けられている。

○ 令和6年度に実施した調査研究事業では、「住宅型」有料⽼⼈ホームやサ⾼住が特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていない理

由としては、「施設でなく住まいとして運営したい」との回答が最も多かったが、「保険者(⾃治体)による総量規制のため」との

回答も約1割あった 。

○ ⾃治体の観点からは、特定施設に移⾏することで指導監督をしやすくなる⼀⽅、給付増につながる可能性があるとの指摘がある。

また、有料⽼⼈ホームの運営事業者の観点からは、「住宅型」有料⽼⼈ホームに⽐べて包括報酬によって経営が安定しやすい⾯があ

り、入居者に対して包括的なケアが提供でき、これにより職員のモチベーションが向上する可能性もある一方、出来高報酬の「外付

け」サービスから特定施設に移⾏することによって収益が減る可能性もあるとの指摘がある。また、⼈⼿不⾜の中で特定施設の⼈員

配置基準を満たすことが難しい、建物の設備・構造を含めた計画が、特定施設を前提としたものになっていないと難しい、との指摘

もある。

○ ⼀般型特定の⼈員配置基準を満たすことが難しい場合は、外部サービス利⽤型特定施設を活⽤することも考えられるが、外部サー

ビス利⽤型については、⼀般型と⽐較して取得できる加算が限られており、また、委託先の訪問介護等の訪問系サービスについては、

居宅サービスの早朝、夜間の25%加算、深夜の50%加算のような夜間の人件費に充当できる報酬設定にはなっておらず、報酬上のメ

リットが少ないとの指摘もある。

9

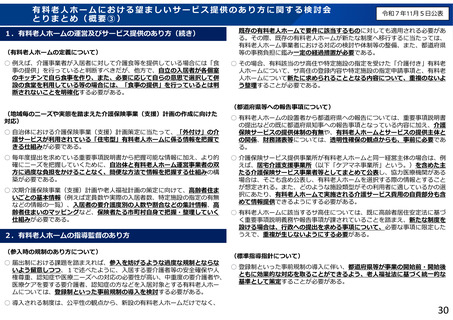

有料⽼⼈ホームの運営及びサービス提供のあり⽅等

現状・課題(続き)

<有料⽼⼈ホーム検討会とりまとめ「現状・課題」「検討の視点」を元に作成>

(自治体による実態把握について)

○ 保険者たる⾃治体にとって、⾼齢者住まいの⼊居者が利⽤している「外付け」サービスの実態把握やデータの捕捉が困難となって

いるとの指摘がある。また、ケアプラン点検の実施に当たって、効果的な点検方法が分からず、給付適正化システムを十分に活用で

きていないという課題も指摘されている。

○ 本来、不動産部⾨と介護部⾨は別の事業であるため、経営が明確に区分され、それぞれにおいて適切に収⽀が成り⽴つような経営

プランである必要があり、建物事業と介護事業それぞれの勘定を明確にし、⾏政による収⽀計画等を通じた妥当性の確認が重要では

ないかとの指摘があった。

(特定施設入居者生活介護について)

○ 特定施設⼊居者⽣活介護は、特定施設に⼊居している要介護者を対象として⾏われる⽇常⽣活上の世話、機能訓練、療養上の世話

であり、都道府県・市町村の介護保険事業(⽀援)計画において定めた「必要利⽤定員」を超える場合には、指定を⾏わないことが

できるいわゆる「総量規制」が設けられている。

○ 令和6年度に実施した調査研究事業では、「住宅型」有料⽼⼈ホームやサ⾼住が特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていない理

由としては、「施設でなく住まいとして運営したい」との回答が最も多かったが、「保険者(⾃治体)による総量規制のため」との

回答も約1割あった 。

○ ⾃治体の観点からは、特定施設に移⾏することで指導監督をしやすくなる⼀⽅、給付増につながる可能性があるとの指摘がある。

また、有料⽼⼈ホームの運営事業者の観点からは、「住宅型」有料⽼⼈ホームに⽐べて包括報酬によって経営が安定しやすい⾯があ

り、入居者に対して包括的なケアが提供でき、これにより職員のモチベーションが向上する可能性もある一方、出来高報酬の「外付

け」サービスから特定施設に移⾏することによって収益が減る可能性もあるとの指摘がある。また、⼈⼿不⾜の中で特定施設の⼈員

配置基準を満たすことが難しい、建物の設備・構造を含めた計画が、特定施設を前提としたものになっていないと難しい、との指摘

もある。

○ ⼀般型特定の⼈員配置基準を満たすことが難しい場合は、外部サービス利⽤型特定施設を活⽤することも考えられるが、外部サー

ビス利⽤型については、⼀般型と⽐較して取得できる加算が限られており、また、委託先の訪問介護等の訪問系サービスについては、

居宅サービスの早朝、夜間の25%加算、深夜の50%加算のような夜間の人件費に充当できる報酬設定にはなっておらず、報酬上のメ

リットが少ないとの指摘もある。

9