よむ、つかう、まなぶ。

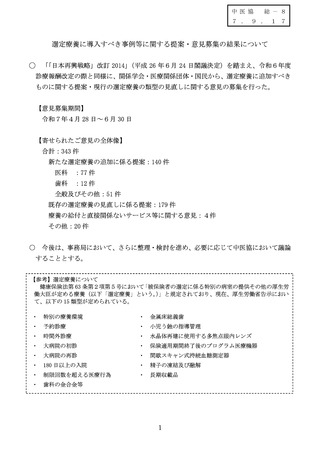

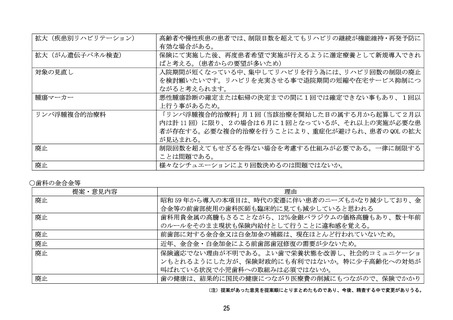

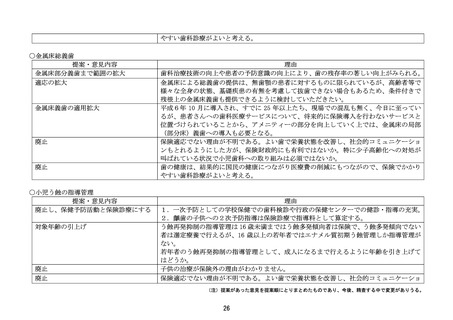

総ー8選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

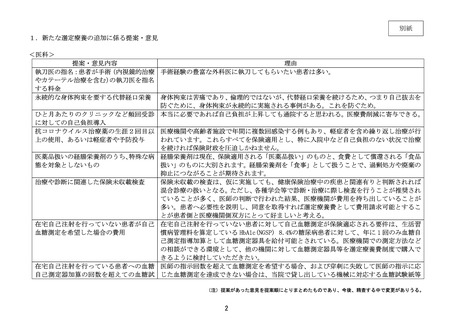

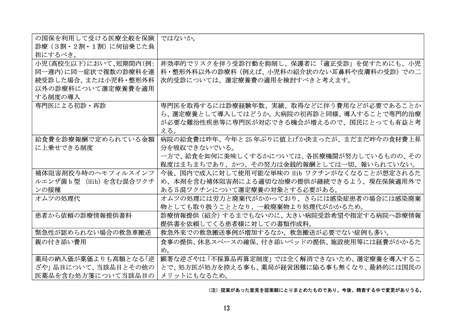

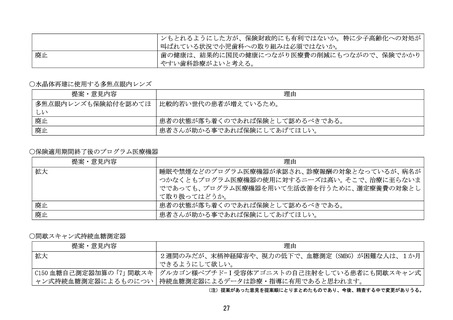

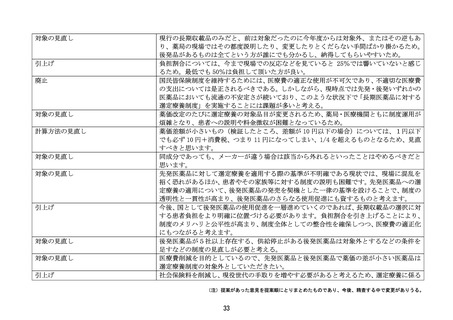

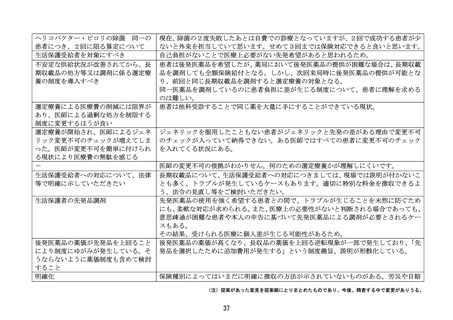

白内障に対する水晶体再建に使用する単

焦点トーリック眼内レンズ

白内障に対するフェムトセカンドレーザ

ーを用いた水晶体再建術

「最適使用推進ガイドラインの記載の範

疇外だが、肥満症治療薬の添付文書の記載

の範疇」であり、かつ「医師が医療上必要

と認めた」場合の肥満症治療薬の薬剤費

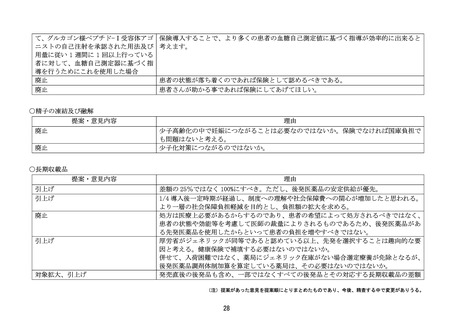

骨粗鬆症で治療中の患者、および骨粗鬆症

リスクを有する患者に対する、25-ヒドロ

キシビタミン D 測定

特別養護老人ホーム入居患者について、一

包化調剤を行った場合の費用

り、面談料の算定ができるのではないかと考えました。

視機能改善が見込まれる患者の選好に対応できるよう、トーリック眼内レンズを選定療養

に導入すべきと考える。

白内障に対する水晶体再建術時の際に、フェムトセカンドレーザーを用いることで、従来

と比較して精度の高い手術を実施することができ、眼内レンズの機能を最大限に発揮する

可能性が高くなる。

美容目的ではない疾病対策としての肥満(症)治療に対する医療アクセスを確保すること

が求められることから、患者の医学管理の必要度に応じて薬剤を含む医療費すべてを保険

適用とする医療行為と、薬剤のみを選定療養とする医療行為を区別するなど柔軟な保険制

度の運用が必要であると考えます。

本検査を選定療養の対象とし、希望する患者においては 25-ヒドロキシビタミン D の定期的

な測定を可能とすることで、食事療法の成果の確認や治療の効果の指標にもなり得ると考

える。

特別養護老人ホームにおいて、服薬管理は看護師等により適切に管理されているものの、

一包化については薬剤管理上、施設での対応は難しく薬局での対応を求められているとこ

ろであるが、「外来服薬支援料2」の算定は認められていない。

マイナンバーカードを使用しないことによる併用薬の確認に時間がかかるため。

マイナンバーカードを使用していない患

者に対して、調剤管理料等の料金

63 枚超えての湿布の処方

現在湿布は1処方につき 63 枚が限度となっているが、限度枚数を超えて希望される患者も

いる。その場合、月に2、3度受診されることになり、医療費が増えることになる。

制限回数を超える受診に対する選定療養 高齢者や乳幼児等の負担割合が少ない方の、必要が無さそうな過度な受診が見受けられる

費

事があるため、保険診療で受診できる回数を設けるべきだと考える。

ただし、回数を超えても医学的に適切な受診と判断された場合は保険診療とする。

薬剤師による「血圧管理特化型個別化プロ 国民の健康増進、医療費の適正化、そして薬剤師・薬局の機能強化という、多角的なメリッ

グラム」

トをもたらす取り組みだと考えます。

アトロピン硫酸塩水和物(リジュセアミニ 保険外併用が認められることで、児童は従来と同様の医療を受けながら、リジュセアミニ

0.025%点眼液)による近視進行抑制治療 点眼液を含む近視進行抑制治療の恩恵を受けられます。

フレイル予防に関する医療相談および教 運動に対する支援、栄養に対する支援、社会的なつながりに対する支援など、一定の知識を

育指導

持った医療関係者による相談への対応や、個別に行われる教育指導については、フレイル

(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

7

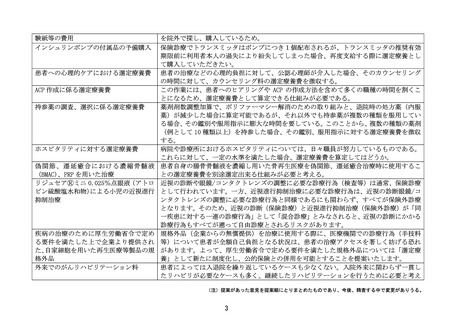

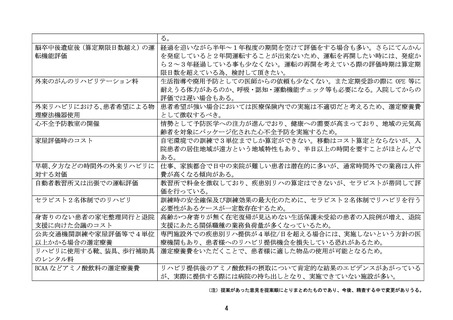

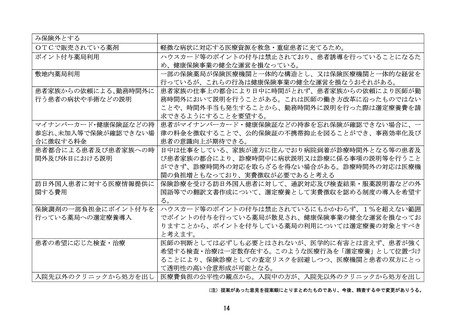

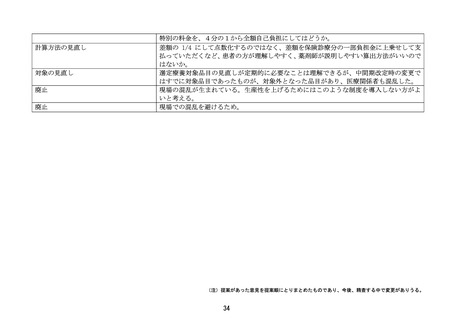

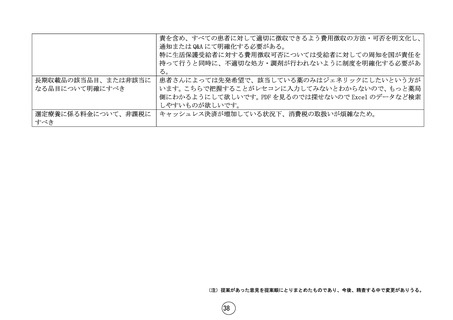

焦点トーリック眼内レンズ

白内障に対するフェムトセカンドレーザ

ーを用いた水晶体再建術

「最適使用推進ガイドラインの記載の範

疇外だが、肥満症治療薬の添付文書の記載

の範疇」であり、かつ「医師が医療上必要

と認めた」場合の肥満症治療薬の薬剤費

骨粗鬆症で治療中の患者、および骨粗鬆症

リスクを有する患者に対する、25-ヒドロ

キシビタミン D 測定

特別養護老人ホーム入居患者について、一

包化調剤を行った場合の費用

り、面談料の算定ができるのではないかと考えました。

視機能改善が見込まれる患者の選好に対応できるよう、トーリック眼内レンズを選定療養

に導入すべきと考える。

白内障に対する水晶体再建術時の際に、フェムトセカンドレーザーを用いることで、従来

と比較して精度の高い手術を実施することができ、眼内レンズの機能を最大限に発揮する

可能性が高くなる。

美容目的ではない疾病対策としての肥満(症)治療に対する医療アクセスを確保すること

が求められることから、患者の医学管理の必要度に応じて薬剤を含む医療費すべてを保険

適用とする医療行為と、薬剤のみを選定療養とする医療行為を区別するなど柔軟な保険制

度の運用が必要であると考えます。

本検査を選定療養の対象とし、希望する患者においては 25-ヒドロキシビタミン D の定期的

な測定を可能とすることで、食事療法の成果の確認や治療の効果の指標にもなり得ると考

える。

特別養護老人ホームにおいて、服薬管理は看護師等により適切に管理されているものの、

一包化については薬剤管理上、施設での対応は難しく薬局での対応を求められているとこ

ろであるが、「外来服薬支援料2」の算定は認められていない。

マイナンバーカードを使用しないことによる併用薬の確認に時間がかかるため。

マイナンバーカードを使用していない患

者に対して、調剤管理料等の料金

63 枚超えての湿布の処方

現在湿布は1処方につき 63 枚が限度となっているが、限度枚数を超えて希望される患者も

いる。その場合、月に2、3度受診されることになり、医療費が増えることになる。

制限回数を超える受診に対する選定療養 高齢者や乳幼児等の負担割合が少ない方の、必要が無さそうな過度な受診が見受けられる

費

事があるため、保険診療で受診できる回数を設けるべきだと考える。

ただし、回数を超えても医学的に適切な受診と判断された場合は保険診療とする。

薬剤師による「血圧管理特化型個別化プロ 国民の健康増進、医療費の適正化、そして薬剤師・薬局の機能強化という、多角的なメリッ

グラム」

トをもたらす取り組みだと考えます。

アトロピン硫酸塩水和物(リジュセアミニ 保険外併用が認められることで、児童は従来と同様の医療を受けながら、リジュセアミニ

0.025%点眼液)による近視進行抑制治療 点眼液を含む近視進行抑制治療の恩恵を受けられます。

フレイル予防に関する医療相談および教 運動に対する支援、栄養に対する支援、社会的なつながりに対する支援など、一定の知識を

育指導

持った医療関係者による相談への対応や、個別に行われる教育指導については、フレイル

(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

7