よむ、つかう、まなぶ。

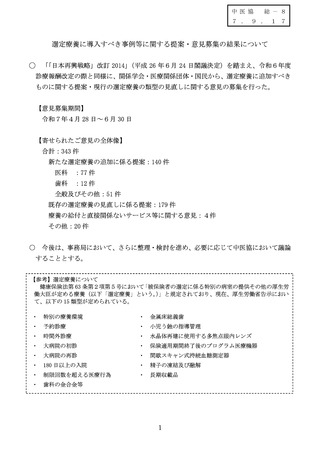

総ー8選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について (33 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

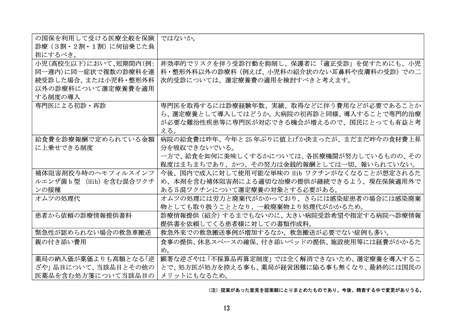

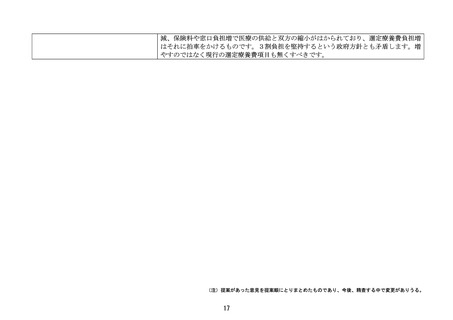

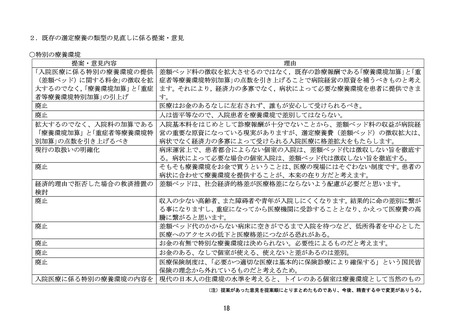

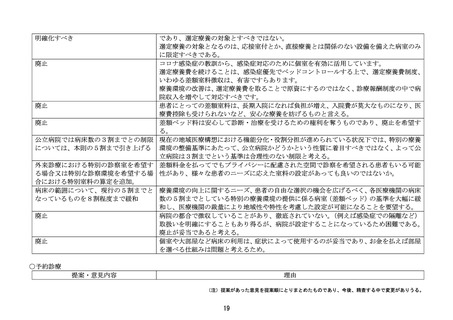

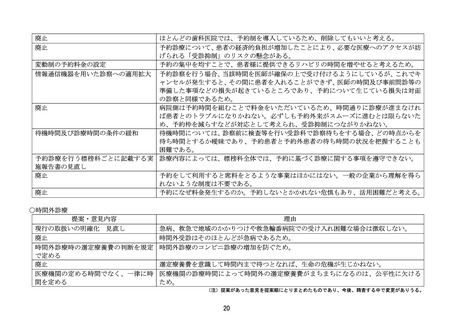

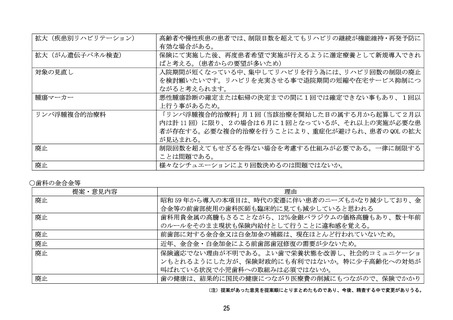

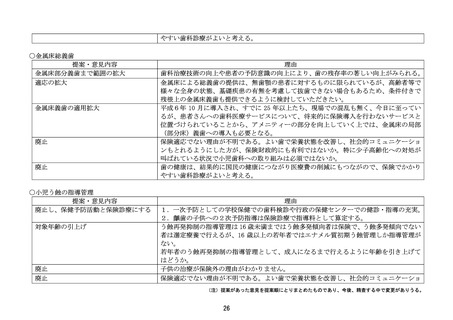

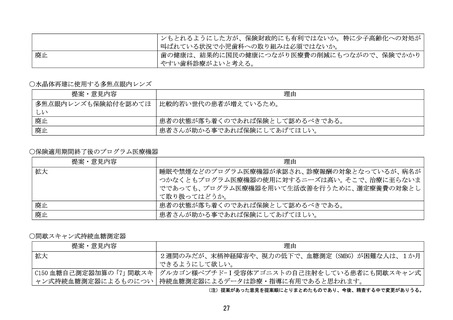

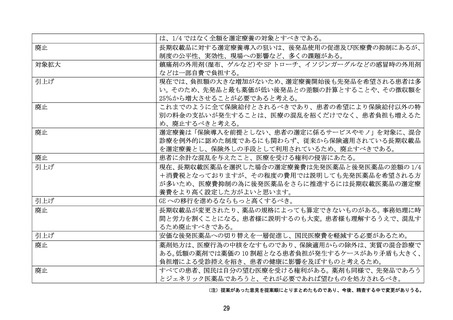

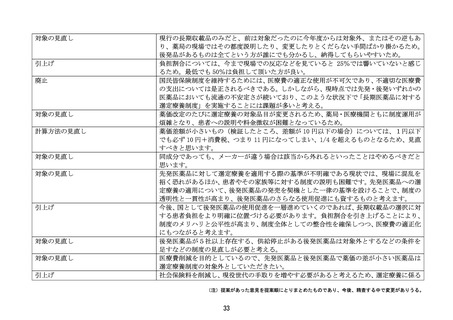

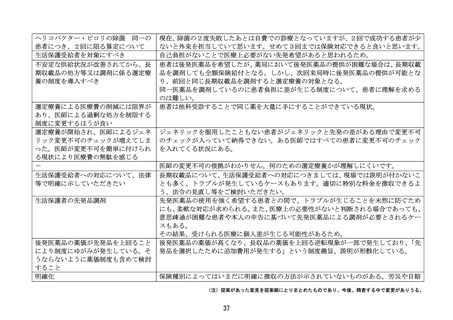

対象の見直し

引上げ

廃止

対象の見直し

計算方法の見直し

対象の見直し

対象の見直し

引上げ

対象の見直し

対象の見直し

引上げ

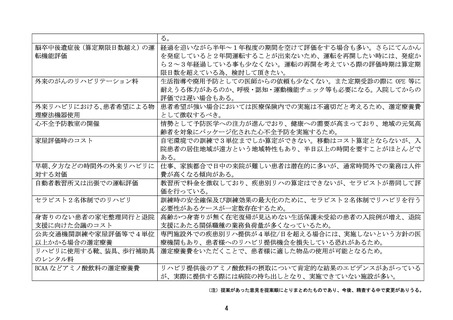

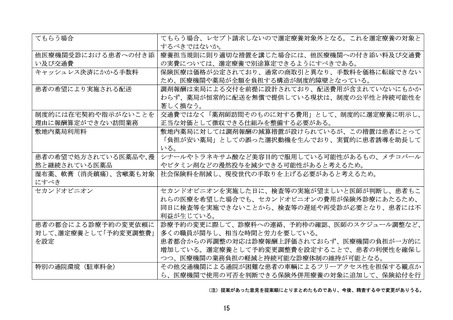

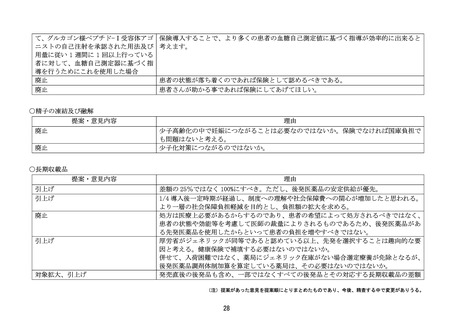

現行の長期収載品のみだと、前は対象だったのに今年度からは対象外、またはその逆もあ

り、薬局の現場ではその都度説明したり、変更したりとくだらない手間ばかり掛かるため。

後発品があるものは全てという方が誰にでも分かるし、納得してもらいやすいため。

負担割合については、今まで現場での反応などを見ていると 25%では響いていないと感じ

るため。最低でも 50%は負担して頂いた方が良い。

国民皆保険制度を維持するためには、医療費の適正な使用が不可欠であり、不適切な医療費

の支出については是正されるべきである。しかしながら、現時点では先発・後発いずれかの

医薬品においても流通の不安定さが続いており、このような状況下で「長期医薬品に対する

選定療養制度」を実施することには課題が多いと考える。

薬価改定のたびに選定療養の対象品目が変更されるため、薬局・医療機関ともに制度運用が

煩雑となり、患者への説明や料金徴収が困難となっているため。

薬価差額が小さいもの(検証したところ、差額が 10 円以下の場合)については、1円以下

でも必ず 10 円+消費税、つまり 11 円になってしまい、1/4 を超えるものとなるため、見直

すべきと思います。

同成分であっても、メーカーが違う場合は該当から外れるといったことはやめるべきだと

思います。

先発医薬品に対して選定療養を適用する際の基準が不明確である現状では、現場に混乱を

招く恐れがあるほか、患者やその家族等に対する制度の説明も困難です。先発医薬品への選

定療養の適用について、後発医薬品の発売を契機とした一律の基準を設けることで、制度の

透明性と一貫性が高まり、後発医薬品のさらなる使用促進にも資するものと考えます。

今後、国として後発医薬品の使用促進を一層進めていくのであれば、長期収載品の選択に対

する患者負担をより明確に位置づける必要があります。負担割合を引き上げることにより、

制度のメリハリと公平性が高まり、制度全体としての整合性を確保しつつ、医療費の適正化

にもつながると考えます。

後発医薬品が5社以上存在する、供給停止がある後発医薬品は対象外とするなどの条件を

足すなどの制度の見直しが必要と考える。

医療費削減を目的としているので、先発医薬品と後発医薬品で薬価の差が小さい医薬品は

選定療養制度の対象外としていただきたい。

社会保険料を削減し、現役世代の手取りを増やす必要があると考えるため、選定療養に係る

(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

33

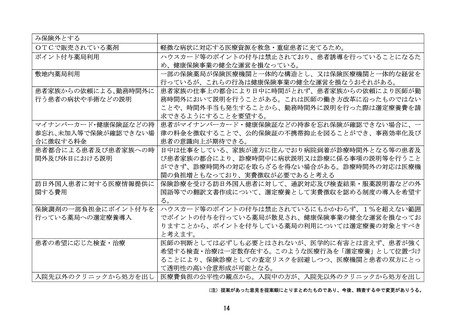

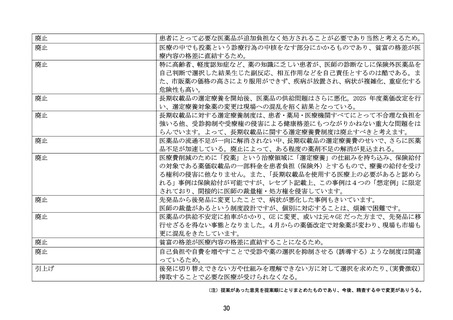

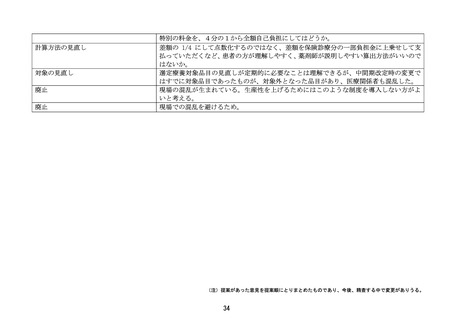

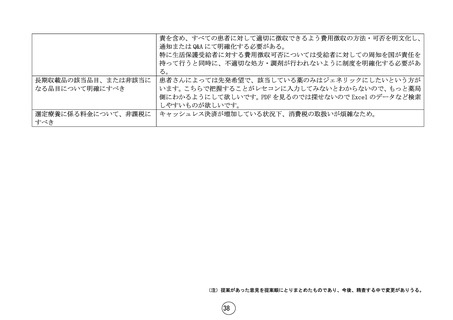

引上げ

廃止

対象の見直し

計算方法の見直し

対象の見直し

対象の見直し

引上げ

対象の見直し

対象の見直し

引上げ

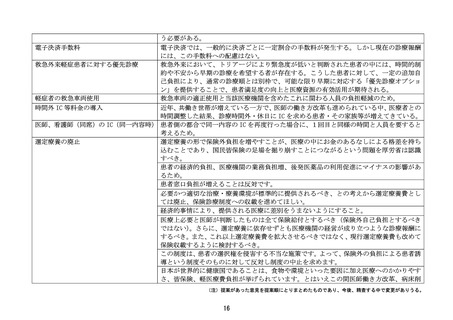

現行の長期収載品のみだと、前は対象だったのに今年度からは対象外、またはその逆もあ

り、薬局の現場ではその都度説明したり、変更したりとくだらない手間ばかり掛かるため。

後発品があるものは全てという方が誰にでも分かるし、納得してもらいやすいため。

負担割合については、今まで現場での反応などを見ていると 25%では響いていないと感じ

るため。最低でも 50%は負担して頂いた方が良い。

国民皆保険制度を維持するためには、医療費の適正な使用が不可欠であり、不適切な医療費

の支出については是正されるべきである。しかしながら、現時点では先発・後発いずれかの

医薬品においても流通の不安定さが続いており、このような状況下で「長期医薬品に対する

選定療養制度」を実施することには課題が多いと考える。

薬価改定のたびに選定療養の対象品目が変更されるため、薬局・医療機関ともに制度運用が

煩雑となり、患者への説明や料金徴収が困難となっているため。

薬価差額が小さいもの(検証したところ、差額が 10 円以下の場合)については、1円以下

でも必ず 10 円+消費税、つまり 11 円になってしまい、1/4 を超えるものとなるため、見直

すべきと思います。

同成分であっても、メーカーが違う場合は該当から外れるといったことはやめるべきだと

思います。

先発医薬品に対して選定療養を適用する際の基準が不明確である現状では、現場に混乱を

招く恐れがあるほか、患者やその家族等に対する制度の説明も困難です。先発医薬品への選

定療養の適用について、後発医薬品の発売を契機とした一律の基準を設けることで、制度の

透明性と一貫性が高まり、後発医薬品のさらなる使用促進にも資するものと考えます。

今後、国として後発医薬品の使用促進を一層進めていくのであれば、長期収載品の選択に対

する患者負担をより明確に位置づける必要があります。負担割合を引き上げることにより、

制度のメリハリと公平性が高まり、制度全体としての整合性を確保しつつ、医療費の適正化

にもつながると考えます。

後発医薬品が5社以上存在する、供給停止がある後発医薬品は対象外とするなどの条件を

足すなどの制度の見直しが必要と考える。

医療費削減を目的としているので、先発医薬品と後発医薬品で薬価の差が小さい医薬品は

選定療養制度の対象外としていただきたい。

社会保険料を削減し、現役世代の手取りを増やす必要があると考えるため、選定療養に係る

(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

33