よむ、つかう、まなぶ。

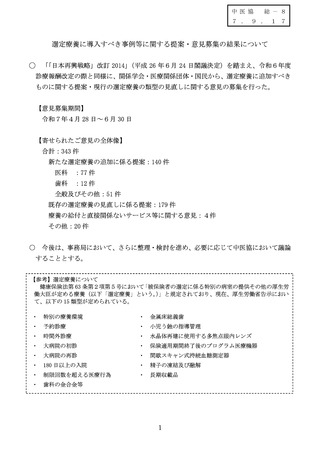

総ー8選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

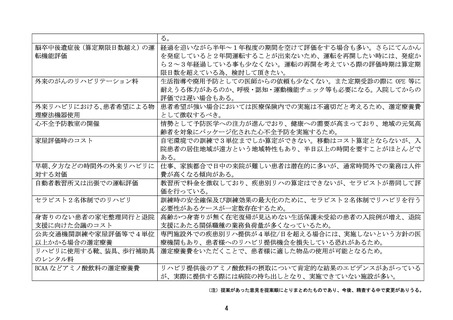

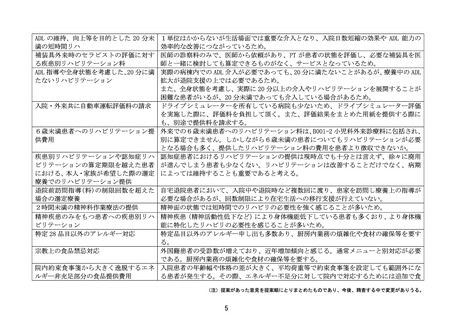

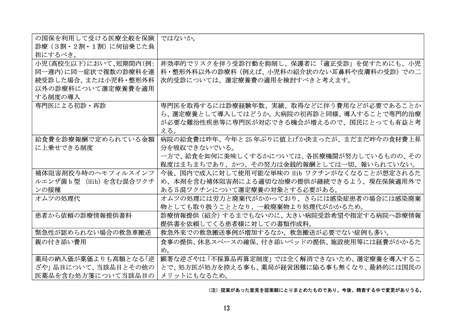

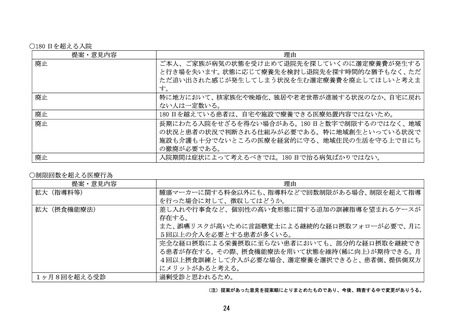

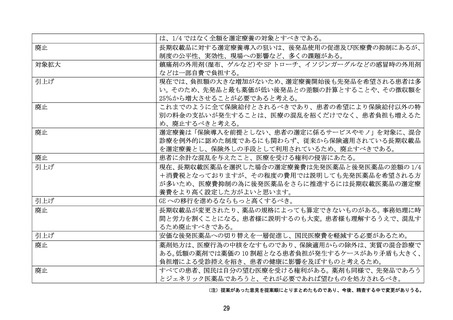

○180 日を超える入院

提案・意見内容

廃止

廃止

廃止

廃止

廃止

○制限回数を超える医療行為

提案・意見内容

拡大(指導料等)

拡大(摂食機能療法)

1ヶ月8回を超える受診

理由

ご本人、ご家族が病気の状態を受け止めて退院先を探していくのに選定療養費が発生する

と行き場を失います。状態に応じて療養先を検討し退院先を探す時間的な猶予もなく、ただ

ただ追い出された感じが発生してしまう状況を生む選定療養費を廃止してほしいと考えま

す。

特に地方において、核家族化や晩婚化、独居や老老世帯が進展する状況のなか、自宅に戻れ

ない人は一定数いる。

180 日を越えている患者は、自宅や施設で療養できる医療処置内容ではないため。

長期にわたる入院をせざるを得ない場合がある。180 日と数字で制限するのではなく、地域

の状況と患者の状況で判断される仕組みが必要である。特に地域創生といっている状況で

施設も介護も十分でないところの医療を経営的に守る、地域住民の生活を守る上で日にち

の撤廃が必要である。

入院期間は症状によって考えるべきでは。180 日で治る病気ばかりではない。

理由

腫瘍マーカーに関する料金以外にも、指導料などで回数制限がある場合、制限を超えて指導

を行った場合に対して、徴収してはどうか。

差し入れや行事食など、個別性の高い食形態に関する追加の訓練指導を望まれるケースが

存在する。

また、誤嚥リスクが高いために言語聴覚士による継続的な経口摂取フォローが必要で、月に

5回以上の介入を必要とする患者が多くいる。

完全な経口摂取による栄養摂取に至らない患者においても、部分的な経口摂取を継続でき

る患者が存在する。その際、摂食機能療法を用いて状態を維持(稀に向上)が期待できる。月

4回以上摂食訓練として介入が必要な場合、選定療養を選択できると、患者側、提供側双方

にメリットがあると考える。

過剰受診と思われるため。

(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

24

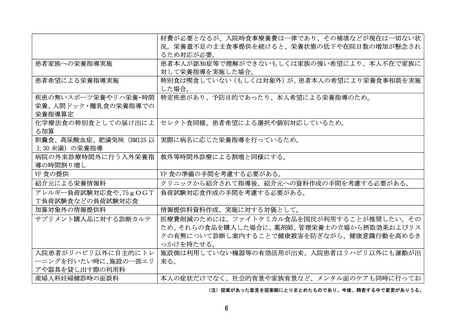

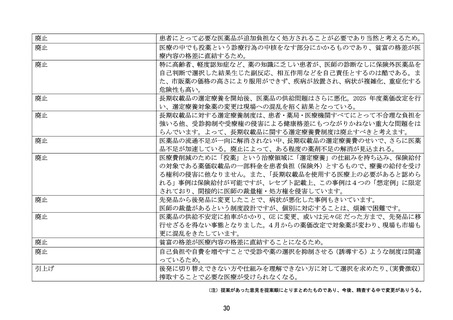

提案・意見内容

廃止

廃止

廃止

廃止

廃止

○制限回数を超える医療行為

提案・意見内容

拡大(指導料等)

拡大(摂食機能療法)

1ヶ月8回を超える受診

理由

ご本人、ご家族が病気の状態を受け止めて退院先を探していくのに選定療養費が発生する

と行き場を失います。状態に応じて療養先を検討し退院先を探す時間的な猶予もなく、ただ

ただ追い出された感じが発生してしまう状況を生む選定療養費を廃止してほしいと考えま

す。

特に地方において、核家族化や晩婚化、独居や老老世帯が進展する状況のなか、自宅に戻れ

ない人は一定数いる。

180 日を越えている患者は、自宅や施設で療養できる医療処置内容ではないため。

長期にわたる入院をせざるを得ない場合がある。180 日と数字で制限するのではなく、地域

の状況と患者の状況で判断される仕組みが必要である。特に地域創生といっている状況で

施設も介護も十分でないところの医療を経営的に守る、地域住民の生活を守る上で日にち

の撤廃が必要である。

入院期間は症状によって考えるべきでは。180 日で治る病気ばかりではない。

理由

腫瘍マーカーに関する料金以外にも、指導料などで回数制限がある場合、制限を超えて指導

を行った場合に対して、徴収してはどうか。

差し入れや行事食など、個別性の高い食形態に関する追加の訓練指導を望まれるケースが

存在する。

また、誤嚥リスクが高いために言語聴覚士による継続的な経口摂取フォローが必要で、月に

5回以上の介入を必要とする患者が多くいる。

完全な経口摂取による栄養摂取に至らない患者においても、部分的な経口摂取を継続でき

る患者が存在する。その際、摂食機能療法を用いて状態を維持(稀に向上)が期待できる。月

4回以上摂食訓練として介入が必要な場合、選定療養を選択できると、患者側、提供側双方

にメリットがあると考える。

過剰受診と思われるため。

(注)提案があった意見を提案順にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。

24