よむ、つかう、まなぶ。

資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (62 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

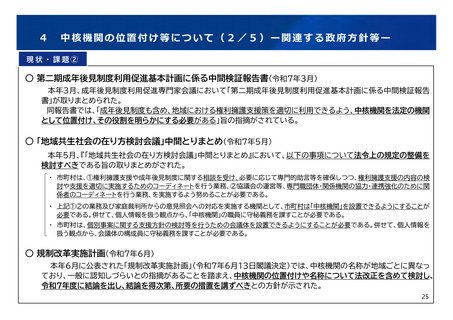

関係する政府方針等

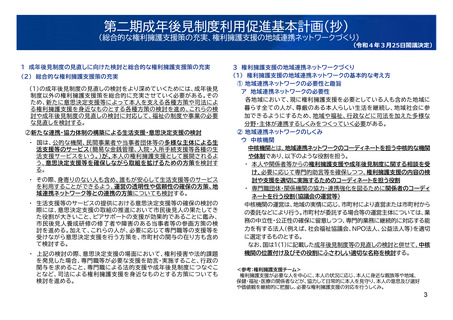

○第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(令和7年3月7日成年後見制度利用促進専門家会議とりまとめ)(抄)

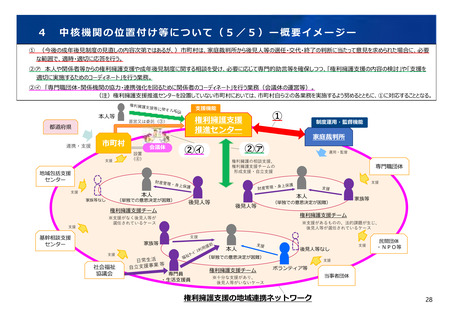

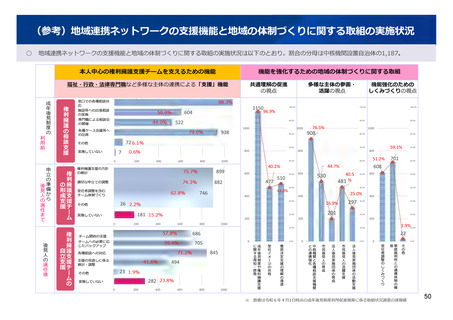

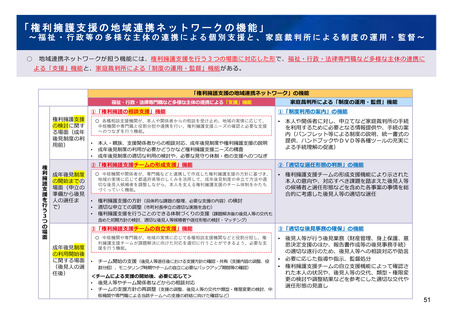

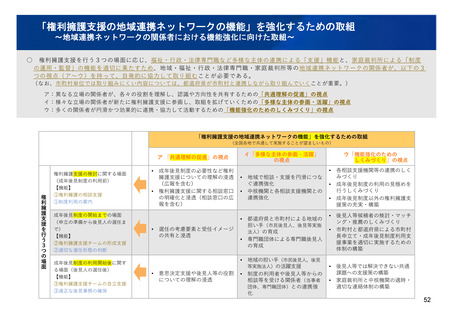

・ 厚生労働省においては、引き続き、各種取組等の実施を通じて、権利擁護支援に関する事業間の連携や、地域連携ネットワークづくりを

推進するとともに、権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能(「権利擁護の相談支援」機能、「権利擁護支援チームの形成支

援」機能、「権利擁護支援チームの自立支援」機能)の強化・充実のための取組を検討する必要がある。併せて、権利擁護支援に関連する

事業間の連携を有機的に可能にするための考え方を示す等、都道府県における取組が加速化するような取組を検討する必要がある。

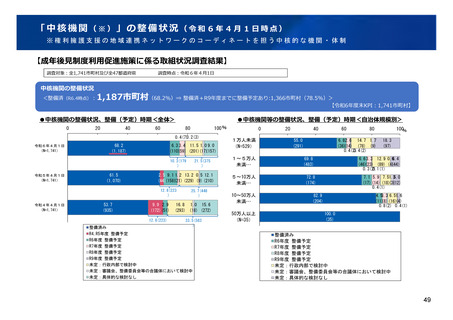

また、厚生労働省においては、特に小規模市町村における中核機関の整備が進んでいない状況に鑑み、地方公共団体の自主性を尊重

しつつ、中核機関が未整備の地域における都道府県の協議会の活用促進や、小規模市町村における中核機関整備の好事例の発信等に

取り組む必要がある。

さらに、権利擁護支援は、包括的な支援体制における本人を中心とした支援・活動の共通基盤であるとの考え方について、様々な機会

を捉え周知するとともに、成年後見制度も含め、地域における権利擁護支援策を適切に利用できるよう、中核機関を法定の機関として

位置付け、その役割を明らかにする必要がある。そのため、中核機関の位置付け及びその役割・名称や、地域における包括的・多層的な

支援体制の在り方等については、「地域共生社会の在り方検討会議」において、これまでの専門家会議における検討結果や同会議委員

から出された意見(別紙2参照)等を十分に踏まえ、令和7年夏目途のとりまとめに向けて検討を進め、令和7年夏以降、関係審議会での

議論を経て、厚生労働省において、その結果を基に所要の対応を行う必要がある。その際、他機関との情報のやり取りや個人情報の取

扱いの整理、市町村への財政支援に留意する必要がある。

○規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)(抄)

b:令和8年度までに検討・結論、結論得次第速やかに措置

f:令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置

b 法務省は、aの検討に当たり、成年後見人の交代を可能とすることとした場合においては、司法府における自律的判断を尊重しつつ、本

人にとって適切な成年後見人の選任が迅速かつ的確に行われるよう、家庭裁判所が、後見制度の利用を検討している者や関係者等か

らの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを

行う役割等を担うことを目的として市町村が整備・運営する「中核機関」と更なる連携を行うことにより、本人の希望を踏まえた後見人

の選任を行うことができるための仕組みの構築について、成年後見制度見直し後の制度を取り巻く環境や関連する諸制度の状況等も

踏まえて対応するよう最高裁判所に協力を求める。

f 厚生労働省は、「中核機関」について、その名称が地域ごとに異なっており、一般に認知しづらいとの指摘があることを踏まえ、後見制度

の更なる利用促進を図る観点から、令和6年6月に立ち上げた地域共生社会の在り方検討会議において、その位置付けや名称について

法改正を含めて検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。

61

○第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(令和7年3月7日成年後見制度利用促進専門家会議とりまとめ)(抄)

・ 厚生労働省においては、引き続き、各種取組等の実施を通じて、権利擁護支援に関する事業間の連携や、地域連携ネットワークづくりを

推進するとともに、権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能(「権利擁護の相談支援」機能、「権利擁護支援チームの形成支

援」機能、「権利擁護支援チームの自立支援」機能)の強化・充実のための取組を検討する必要がある。併せて、権利擁護支援に関連する

事業間の連携を有機的に可能にするための考え方を示す等、都道府県における取組が加速化するような取組を検討する必要がある。

また、厚生労働省においては、特に小規模市町村における中核機関の整備が進んでいない状況に鑑み、地方公共団体の自主性を尊重

しつつ、中核機関が未整備の地域における都道府県の協議会の活用促進や、小規模市町村における中核機関整備の好事例の発信等に

取り組む必要がある。

さらに、権利擁護支援は、包括的な支援体制における本人を中心とした支援・活動の共通基盤であるとの考え方について、様々な機会

を捉え周知するとともに、成年後見制度も含め、地域における権利擁護支援策を適切に利用できるよう、中核機関を法定の機関として

位置付け、その役割を明らかにする必要がある。そのため、中核機関の位置付け及びその役割・名称や、地域における包括的・多層的な

支援体制の在り方等については、「地域共生社会の在り方検討会議」において、これまでの専門家会議における検討結果や同会議委員

から出された意見(別紙2参照)等を十分に踏まえ、令和7年夏目途のとりまとめに向けて検討を進め、令和7年夏以降、関係審議会での

議論を経て、厚生労働省において、その結果を基に所要の対応を行う必要がある。その際、他機関との情報のやり取りや個人情報の取

扱いの整理、市町村への財政支援に留意する必要がある。

○規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)(抄)

b:令和8年度までに検討・結論、結論得次第速やかに措置

f:令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置

b 法務省は、aの検討に当たり、成年後見人の交代を可能とすることとした場合においては、司法府における自律的判断を尊重しつつ、本

人にとって適切な成年後見人の選任が迅速かつ的確に行われるよう、家庭裁判所が、後見制度の利用を検討している者や関係者等か

らの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを

行う役割等を担うことを目的として市町村が整備・運営する「中核機関」と更なる連携を行うことにより、本人の希望を踏まえた後見人

の選任を行うことができるための仕組みの構築について、成年後見制度見直し後の制度を取り巻く環境や関連する諸制度の状況等も

踏まえて対応するよう最高裁判所に協力を求める。

f 厚生労働省は、「中核機関」について、その名称が地域ごとに異なっており、一般に認知しづらいとの指摘があることを踏まえ、後見制度

の更なる利用促進を図る観点から、令和6年6月に立ち上げた地域共生社会の在り方検討会議において、その位置付けや名称について

法改正を含めて検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。

61