よむ、つかう、まなぶ。

資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (44 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

新たな事業に関する関係機関へのヒアリング結果

②

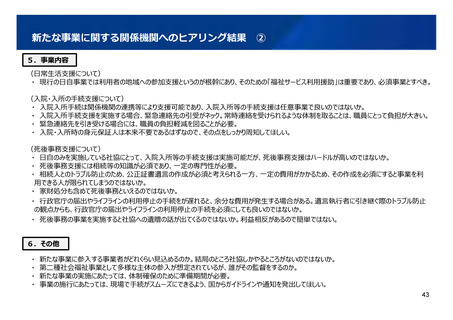

5.事業内容

(日常生活支援について)

・ 現行の日自事業では利用者の地域への参加支援というのが根幹にあり、そのための「福祉サービス利用援助」は重要であり、必須事業とすべき。

(入院・入所の手続支援について)

・ 入院入所手続は関係機関の連携等により支援可能であり、入院入所等の手続支援は任意事業で良いのではないか。

・ 入院入所手続支援を実施する場合、緊急連絡先の引受がネック。常時連絡を受けられるような体制を取ることは、職員にとって負担が大きい。

・ 緊急連絡先を引き受ける場合には、職員の負担軽減を図ることが必要。

・ 入院・入所時の身元保証人は本来不要であるはずなので、その点をしっかり周知してほしい。

(死後事務支援について)

・ 日自のみを実施している社協にとって、入院入所等の手続支援は実施可能だが、死後事務支援はハードルが高いのではないか。

・ 死後事務支援には相続等の知識が必須であり、一定の専門性が必要。

・ 相続人とのトラブル防止のため、公正証書遺言の作成が必須と考えられる一方、一定の費用がかかるため、その作成を必須にすると事業を利

用できる人が限られてしまうのではないか。

・ 家財処分も含めて死後事務といえるのではないか。

・ 行政官庁の届出やライフラインの利用停止の手続をが遅れると、余分な費用が発生する場合がある。遺言執行者に引き継ぐ際のトラブル防止

の観点からも、行政官庁の届出やライフラインの利用停止の手続を必須にしても良いのではないか。

・ 死後事務の事業を実施すると社協への遺贈の話が出てくるのではないか。利益相反があるので簡単ではない。

6.その他

・ 新たな事業に参入する事業者がどれくらい見込めるのか。結局のところ社協しかやるところがないのではないか。

・ 第二種社会福祉事業として多様な主体の参入が想定されているが、誰がその監督をするのか。

・ 新たな事業の実施にあたっては、体制確保のために準備期間が必要。

・ 事業の施行にあたっては、現場で手続がスムーズにできるよう、国からガイドラインや通知を発出してほしい。

43

②

5.事業内容

(日常生活支援について)

・ 現行の日自事業では利用者の地域への参加支援というのが根幹にあり、そのための「福祉サービス利用援助」は重要であり、必須事業とすべき。

(入院・入所の手続支援について)

・ 入院入所手続は関係機関の連携等により支援可能であり、入院入所等の手続支援は任意事業で良いのではないか。

・ 入院入所手続支援を実施する場合、緊急連絡先の引受がネック。常時連絡を受けられるような体制を取ることは、職員にとって負担が大きい。

・ 緊急連絡先を引き受ける場合には、職員の負担軽減を図ることが必要。

・ 入院・入所時の身元保証人は本来不要であるはずなので、その点をしっかり周知してほしい。

(死後事務支援について)

・ 日自のみを実施している社協にとって、入院入所等の手続支援は実施可能だが、死後事務支援はハードルが高いのではないか。

・ 死後事務支援には相続等の知識が必須であり、一定の専門性が必要。

・ 相続人とのトラブル防止のため、公正証書遺言の作成が必須と考えられる一方、一定の費用がかかるため、その作成を必須にすると事業を利

用できる人が限られてしまうのではないか。

・ 家財処分も含めて死後事務といえるのではないか。

・ 行政官庁の届出やライフラインの利用停止の手続をが遅れると、余分な費用が発生する場合がある。遺言執行者に引き継ぐ際のトラブル防止

の観点からも、行政官庁の届出やライフラインの利用停止の手続を必須にしても良いのではないか。

・ 死後事務の事業を実施すると社協への遺贈の話が出てくるのではないか。利益相反があるので簡単ではない。

6.その他

・ 新たな事業に参入する事業者がどれくらい見込めるのか。結局のところ社協しかやるところがないのではないか。

・ 第二種社会福祉事業として多様な主体の参入が想定されているが、誰がその監督をするのか。

・ 新たな事業の実施にあたっては、体制確保のために準備期間が必要。

・ 事業の施行にあたっては、現場で手続がスムーズにできるよう、国からガイドラインや通知を発出してほしい。

43