よむ、つかう、まなぶ。

資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (27 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

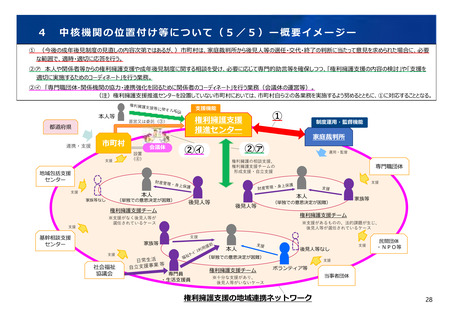

4

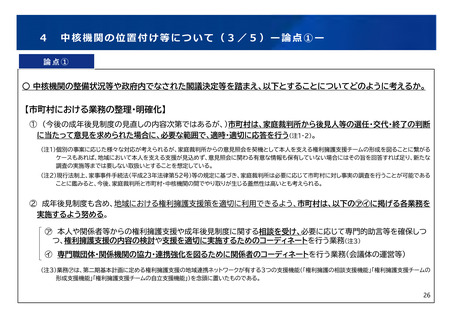

中核機関の位置付け等について(3/5)ー論点①ー

論点①

○ 中核機関の整備状況等や政府内でなされた閣議決定等を踏まえ、以下とすることについてどのように考えるか。

【市町村における業務の整理・明確化】

① (今後の成年後見制度の見直しの内容次第ではあるが、)市町村は、家庭裁判所から後見人等の選任・交代・終了の判断

に当たって意見を求められた場合に、必要な範囲で、適時・適切に応答を行う(注1・2)。

(注1)個別の事案に応じた様々な対応が考えられるが、家庭裁判所からの意見照会を契機として本人を支える権利擁護支援チームの形成を図ることに繋がる

ケースもあれば、地域において本人を支える支援が見込めず、意見照会に関わる有意な情報も保有していない場合にはその旨を回答すれば足り、新たな

調査の実施等までは要しない取扱いとすることを想定している。

(注2)現行法制上、家事事件手続法(平成23年法律第52号)等の規定に基づき、家庭裁判所は必要に応じて市町村に対し事実の調査を行うことが可能である

ことに鑑みると、今後、家庭裁判所と市町村・中核機関の間でやり取りが生じる蓋然性は高いとも考えられる。

② 成年後見制度も含め、地域における権利擁護支援策を適切に利用できるよう、市町村は、以下の㋐㋑に掲げる各業務を

実施するよう努める。

㋐ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつ

つ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う業務(注3)

㋑ 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う業務(会議体の運営等)

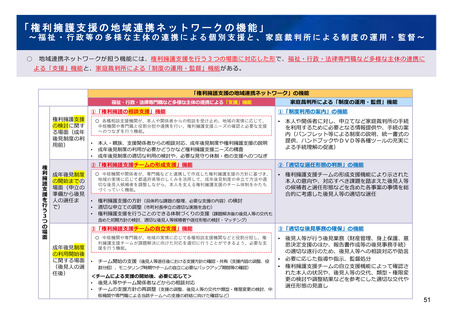

(注3)業務㋐は、第二期基本計画に定める権利擁護支援の地域連携ネットワークが有する3つの支援機能(「権利擁護の相談支援機能」「権利擁護支援チームの

形成支援機能」「権利擁護支援チームの自立支援機能」)を念頭に置いたものである。

26

中核機関の位置付け等について(3/5)ー論点①ー

論点①

○ 中核機関の整備状況等や政府内でなされた閣議決定等を踏まえ、以下とすることについてどのように考えるか。

【市町村における業務の整理・明確化】

① (今後の成年後見制度の見直しの内容次第ではあるが、)市町村は、家庭裁判所から後見人等の選任・交代・終了の判断

に当たって意見を求められた場合に、必要な範囲で、適時・適切に応答を行う(注1・2)。

(注1)個別の事案に応じた様々な対応が考えられるが、家庭裁判所からの意見照会を契機として本人を支える権利擁護支援チームの形成を図ることに繋がる

ケースもあれば、地域において本人を支える支援が見込めず、意見照会に関わる有意な情報も保有していない場合にはその旨を回答すれば足り、新たな

調査の実施等までは要しない取扱いとすることを想定している。

(注2)現行法制上、家事事件手続法(平成23年法律第52号)等の規定に基づき、家庭裁判所は必要に応じて市町村に対し事実の調査を行うことが可能である

ことに鑑みると、今後、家庭裁判所と市町村・中核機関の間でやり取りが生じる蓋然性は高いとも考えられる。

② 成年後見制度も含め、地域における権利擁護支援策を適切に利用できるよう、市町村は、以下の㋐㋑に掲げる各業務を

実施するよう努める。

㋐ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつ

つ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う業務(注3)

㋑ 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う業務(会議体の運営等)

(注3)業務㋐は、第二期基本計画に定める権利擁護支援の地域連携ネットワークが有する3つの支援機能(「権利擁護の相談支援機能」「権利擁護支援チームの

形成支援機能」「権利擁護支援チームの自立支援機能」)を念頭に置いたものである。

26