よむ、つかう、まなぶ。

資料2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

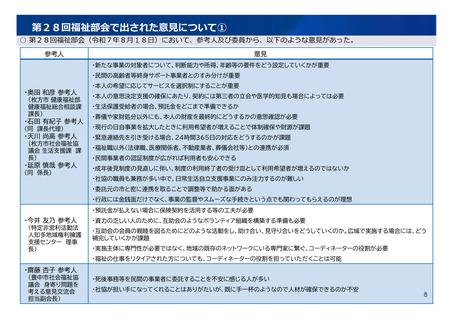

第28回福祉部会で出された意見について②

○ 第28回福祉部会(令和7年8月18日)において、参考人及び委員から、以下のような意見があった。

意見

・現行の日自事業と新たな事業では対象者の範囲や専門性が大きく異なる

・身寄りのない高齢者への対応は、社会福祉協議会として取り組むべき大きな課題と認識しているが、福祉の領域以外においても取り組

むべき課題である

・専門的な知識などが求められるので、日常生活自立支援事業とは別の仕組みの方がいいのではないか

・民間が取り組む事業をチェックする仕組みが必要

・事業の検討にあたっては自治体の関わりを含めて社協へのヒアリングがもっと必要ではないか

・新事業は現行のモデル事業のような市町村が委託する形が良いのではないか

・身寄りのない方の支援は、対象者も広く、必要な専門性も多岐にわたるため、新たな事業だけですべてを担保することは難しいが、互

助的な関わりの中で受け止められる部分も多い

・既存のネットワークを活用しながら新たな事業単独ではない推進方法というものを体制として検討する必要がある

・福祉部会 委員

・包括的な支援体制や身寄りのない高齢者の方の相談支援機能の強化は、自治体が中心となって進めていくところもある中で、日自のス

キームで自治体の役割をどのように位置づけていくと良いのか、その中で都道府県の役割ということもまとめられてくるのではないか

・社協以外の社会福祉法人が社会福祉法第24条第2項(地域における公益的な取組を実施する責務)に位置付けて事業を担っていくこ

とが必要

・既存の枠組みの中だけで新たな事業を設計していくことは色々な方面に負担を課してしまうことにならないか

・地域のコーディネーターのような役割の人材は、リタイアした介護福祉士等の専門職が担うことも考えられるのではないか

・新事業は市民の私的領域に対する公権力の介入という面があり、本人の主体性や自立を中心に据えていかないといけない。本人中心

であるからこそ互助会のような活用を重視していくといった取組も必要

・何でも社協にお願いすればよいという風になっては困る、という意見については同感

・地域共生社会の推進において、中核的役割を担うのが、各種の相談事業と日常生活自立支援事業だと考えられる。そうした機能が十分

発揮できるように社会福祉法に基づく社会福祉事業に法的な位置づくりを整えていくことが、機能強化を図ることにつながるのではな

いかと思うので、これらの検討も進めていただきたい

・新たな事業の検討について、福祉部会は議論の重要な場にもなると思われるので、透明性を維持し、今日のヒアリングのような、本当に

現場からの声を汲み上げていくということも含めて、議論がどこでどんなふうに進行しているかということを見えやすくしていただくた

めに工夫をいただければと思う

9

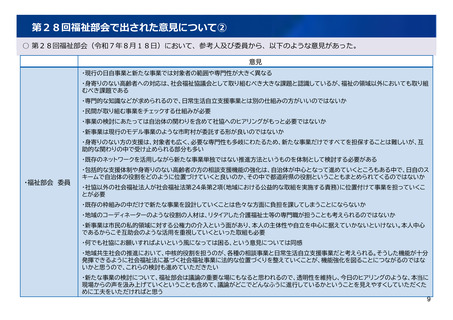

○ 第28回福祉部会(令和7年8月18日)において、参考人及び委員から、以下のような意見があった。

意見

・現行の日自事業と新たな事業では対象者の範囲や専門性が大きく異なる

・身寄りのない高齢者への対応は、社会福祉協議会として取り組むべき大きな課題と認識しているが、福祉の領域以外においても取り組

むべき課題である

・専門的な知識などが求められるので、日常生活自立支援事業とは別の仕組みの方がいいのではないか

・民間が取り組む事業をチェックする仕組みが必要

・事業の検討にあたっては自治体の関わりを含めて社協へのヒアリングがもっと必要ではないか

・新事業は現行のモデル事業のような市町村が委託する形が良いのではないか

・身寄りのない方の支援は、対象者も広く、必要な専門性も多岐にわたるため、新たな事業だけですべてを担保することは難しいが、互

助的な関わりの中で受け止められる部分も多い

・既存のネットワークを活用しながら新たな事業単独ではない推進方法というものを体制として検討する必要がある

・福祉部会 委員

・包括的な支援体制や身寄りのない高齢者の方の相談支援機能の強化は、自治体が中心となって進めていくところもある中で、日自のス

キームで自治体の役割をどのように位置づけていくと良いのか、その中で都道府県の役割ということもまとめられてくるのではないか

・社協以外の社会福祉法人が社会福祉法第24条第2項(地域における公益的な取組を実施する責務)に位置付けて事業を担っていくこ

とが必要

・既存の枠組みの中だけで新たな事業を設計していくことは色々な方面に負担を課してしまうことにならないか

・地域のコーディネーターのような役割の人材は、リタイアした介護福祉士等の専門職が担うことも考えられるのではないか

・新事業は市民の私的領域に対する公権力の介入という面があり、本人の主体性や自立を中心に据えていかないといけない。本人中心

であるからこそ互助会のような活用を重視していくといった取組も必要

・何でも社協にお願いすればよいという風になっては困る、という意見については同感

・地域共生社会の推進において、中核的役割を担うのが、各種の相談事業と日常生活自立支援事業だと考えられる。そうした機能が十分

発揮できるように社会福祉法に基づく社会福祉事業に法的な位置づくりを整えていくことが、機能強化を図ることにつながるのではな

いかと思うので、これらの検討も進めていただきたい

・新たな事業の検討について、福祉部会は議論の重要な場にもなると思われるので、透明性を維持し、今日のヒアリングのような、本当に

現場からの声を汲み上げていくということも含めて、議論がどこでどんなふうに進行しているかということを見えやすくしていただくた

めに工夫をいただければと思う

9