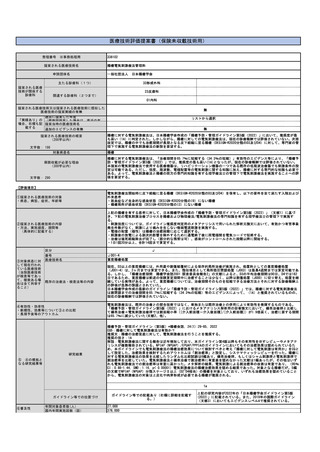

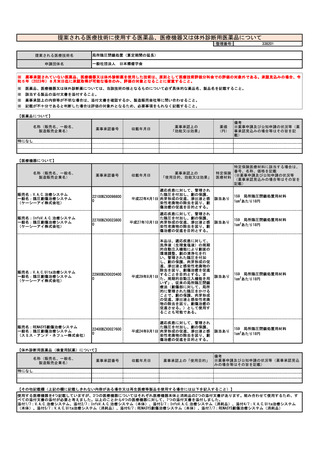

提案書11(2003頁~2199頁)医療技術評価・再評価提案書 (130 ページ)

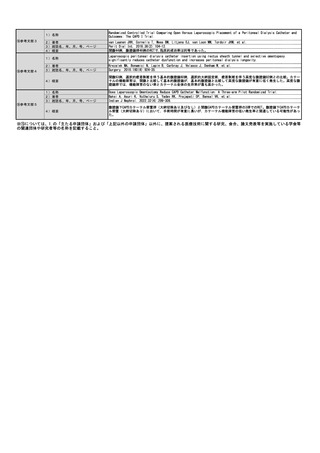

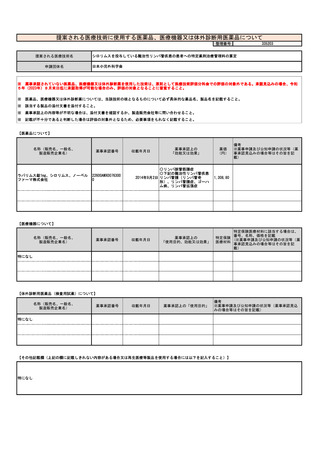

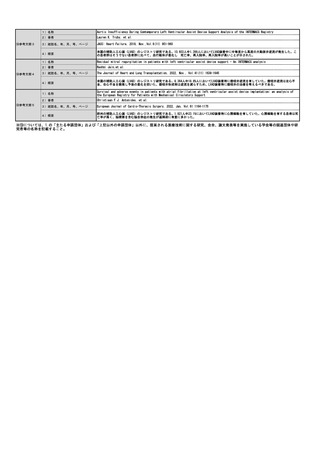

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

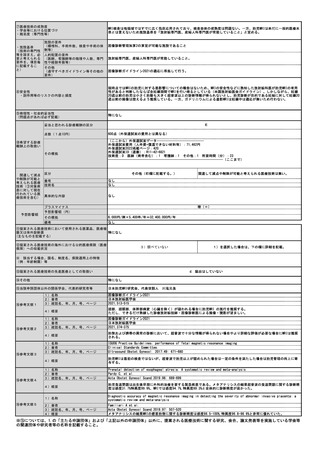

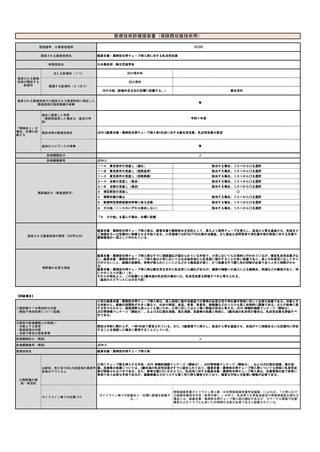

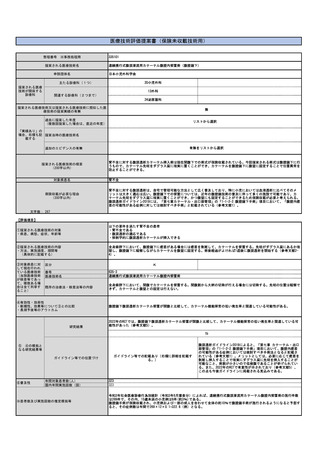

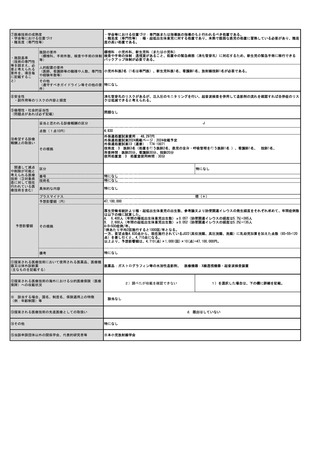

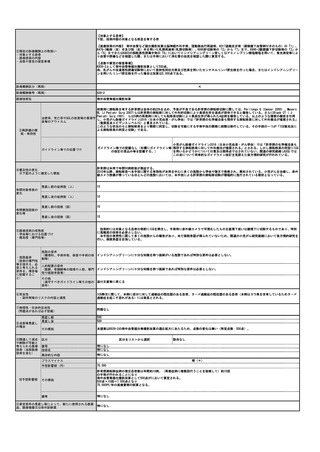

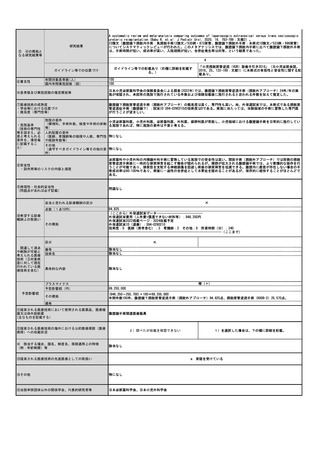

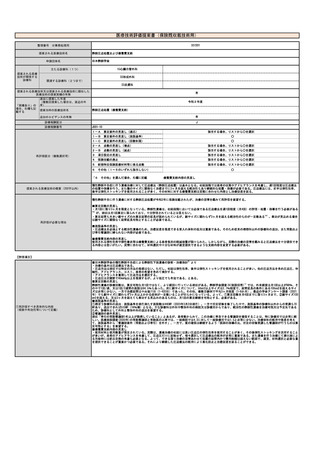

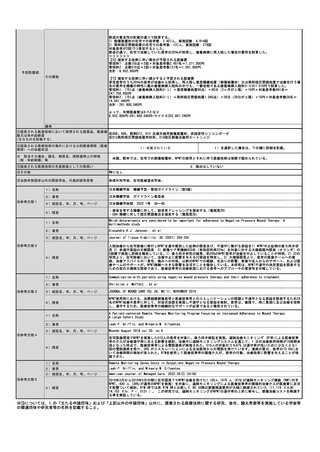

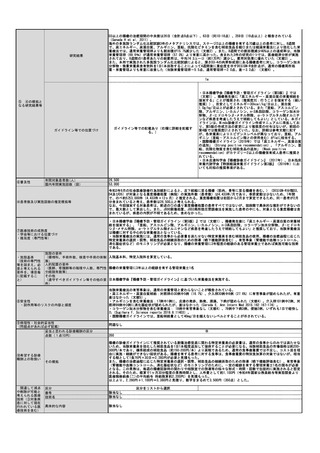

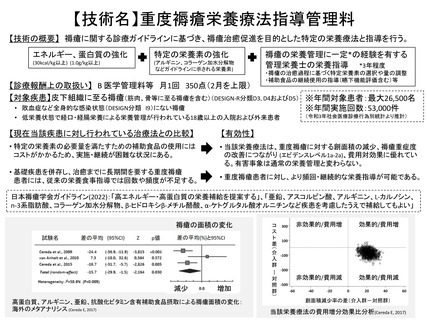

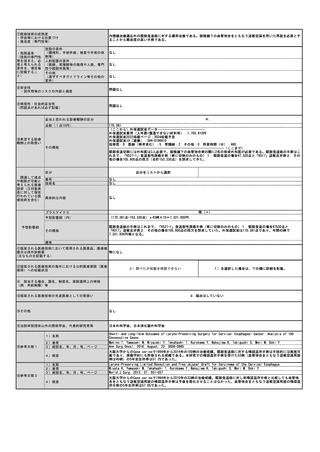

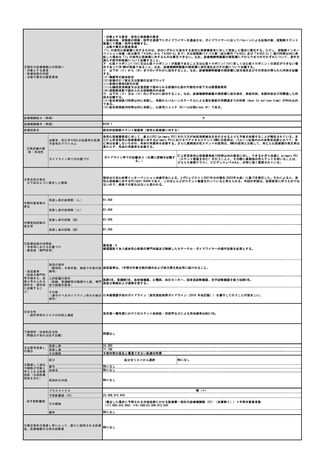

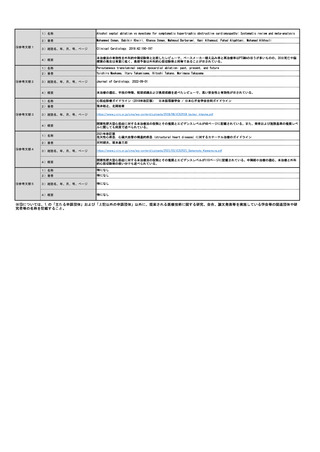

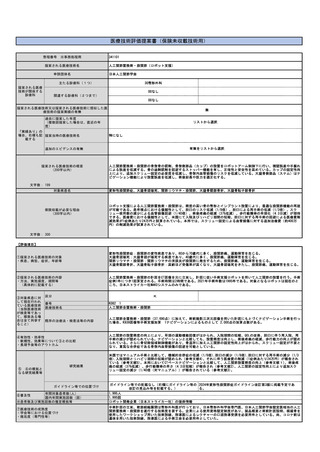

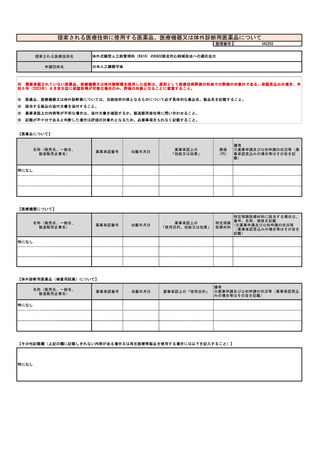

D3以上の褥瘡の治癒期間の中央値は26日(合計点9点以下)、63日(同10-18点)、259日(19点以上)と報告されている

(Sanada H et al, 2011)。

海外の多施設ランダム化比較試験3件のメタアナリシスでは、ステージ2以上の褥瘡を有する70歳以上の患者に対し、8週間

で、高エネルギー、高蛋白質、アルギニン、亜鉛、抗酸化ビタミンを含む補助食品を経口または経腸栄養法により強化した栄

養療法では、通常栄養管理群よりも創面積が15.7%減少した(文献2)。また、8週間での創面積減少40%以上の達成率は、当該

栄養管理群(69.6%)が通常栄養管理群(57.0%)より有意に高かった。含まれた3件の研究の1つでは、医療経済分析が実施

されており、8週間の1患者あたりの総費用は、平均74.3ユーロ(約1万円)減少し、費用対効果に優れていた(文献3)。

また、本邦で実施された多施設ランダム化比較試験によると、深さD3-4の肉芽形成期にある褥瘡患者に対し、コラーゲン加水

分解物・微量栄養素含有飲料を1日1本摂取することによって4週間後に重症度を示すDESIGN-R合計点が、通常の褥瘡局所処

置・栄養管理よりも有意に改善した(当該栄養管理群-5.5点、通常管理群-2.0点、差-3.3点)(文献4)。

1a

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

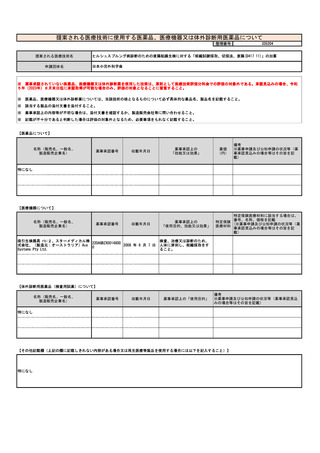

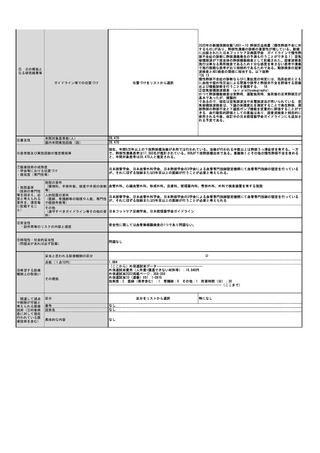

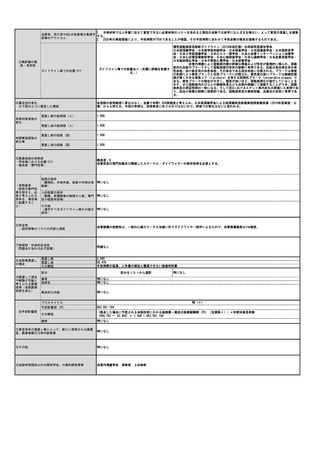

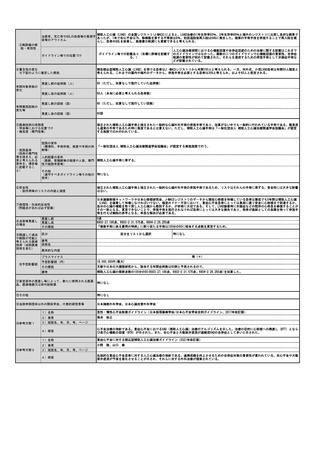

ガイドライン等での位置づけ

⑥普及性

年間対象患者数(人)

国内年間実施回数(回)

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

る。)

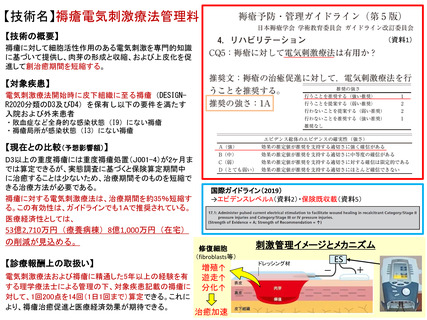

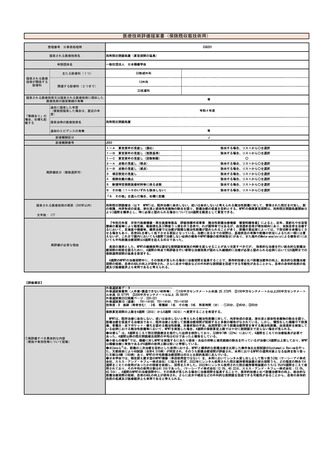

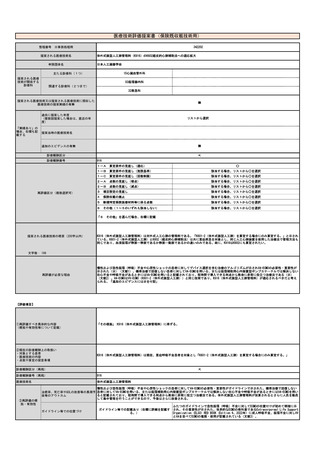

・日本褥瘡学会『褥瘡予防・管理ガイドライン(第5版)』では

(文献1)、褥瘡発生後に「高エネルギー・高蛋白質の栄養補給を

提案する」ことが推奨され(推奨度2C:行うことを提案する(弱い

推奨))、目安としてエネルギー30kcal/kg/日以上、蛋白質

1.0g/kg/日以上が必要とされている。また「亜鉛、アスコルビン

酸、アルギニン、L-カルノシン、n-3系脂肪酸、コラーゲン加水分

解物、β-ヒドロキシβ-メチル酪酸、α-ケトグルタル酸オルニチ

ンなど疾患を考慮したうえで補給してもよい」としている。本ガイ

ドラインは、Minds診療ガイドライン作成マニュアルに準拠してお

り、第5版の作成方法の変更により推奨度の付与はないが、前回の

第4版では推奨度C1とされていた。なお、詳細は参考文献に記す

が、各栄養素によりエビデンスレベルが異なっており、亜鉛、アル

ギニン(亜鉛・アスコルビン酸との併用含む)が1aに相当する。

・国際褥瘡ガイドライン(2019年)では「高エネルギー、高蛋白質

の追加」(Strong positive recommendation)、「アルギニン、亜

鉛、抗酸化物質を含む補助食品の追加」(Weak positive

recommendation)がカテゴリー2以上の褥瘡保有成人患者に推奨さ

れている。

・日本皮膚科学会『褥瘡診療ガイドライン』(2017年)、日本臨床

栄養代謝学会『静脈経腸栄養ガイドライン第3版』(2016年)にお

いても同様の推奨事項がある。

26,500

53,000

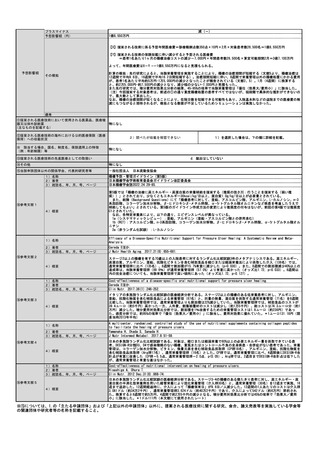

※患者数及び実施回数の推定根拠等

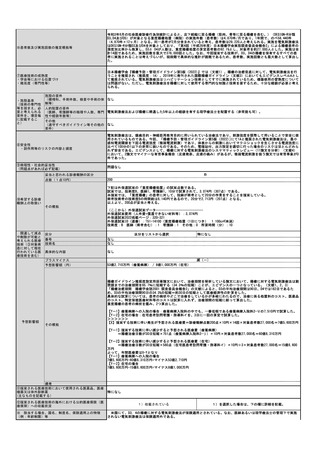

令和3年6月の社会医療診療行為別統計によると、皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R分類D3、

D4及びD5)が対象となる重度褥瘡処置(病院)の実施件数(患者数)は4,433件/月であり、季節変動は少ないため、1年間

で、のべ約5万3,000件(4,433件×12ヶ月)と推定される。重度褥瘡処置は初回から2月まで算定できるため、同一患者が2月

分含まれていると考え、患者数は26,500人と考えられる。

なお、今回提案する対象患者は、前述の①の通り重度褥瘡処置の患者すべてではないが、現段階で具体的な推計ができないの

で、最大数として算出した。また、J000創傷処置、J003局所陰圧閉鎖療法を実施した患者の中にも、対象となる重度褥瘡は含

まれているが、疾患の内訳が不明であるため、含めなかった。

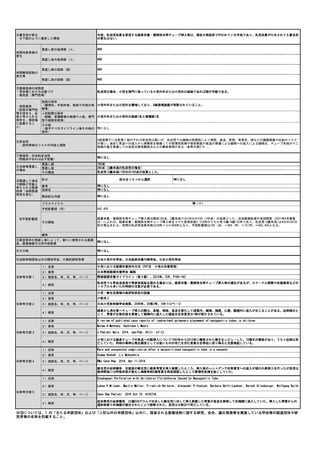

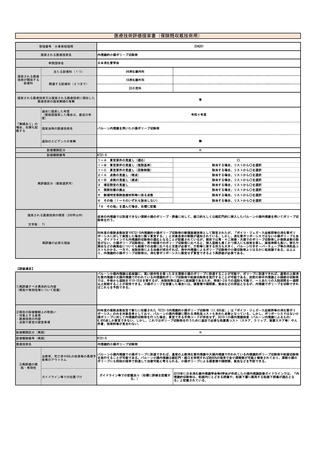

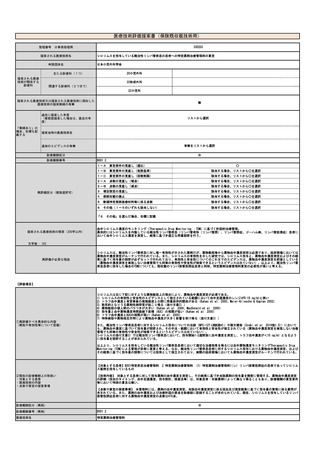

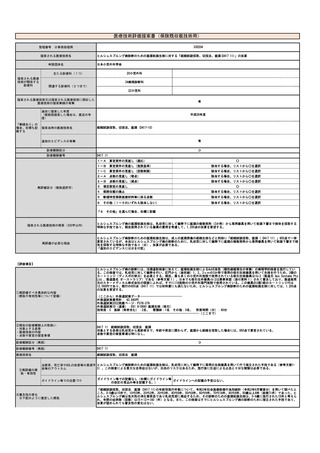

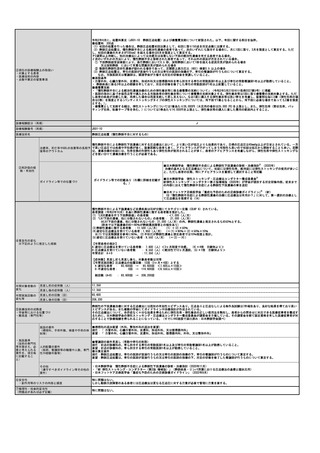

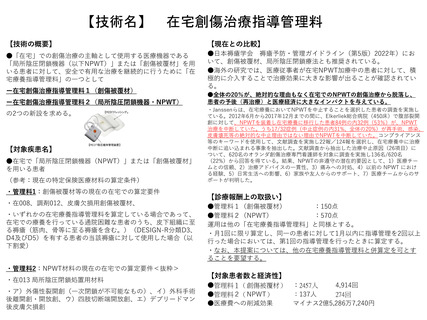

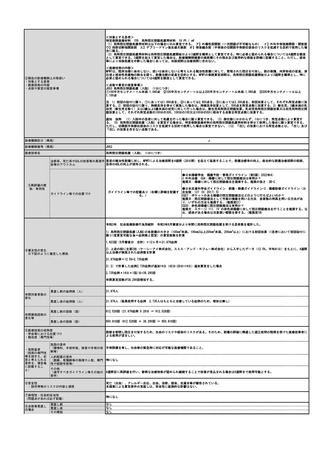

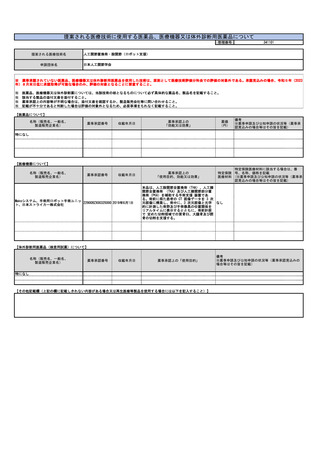

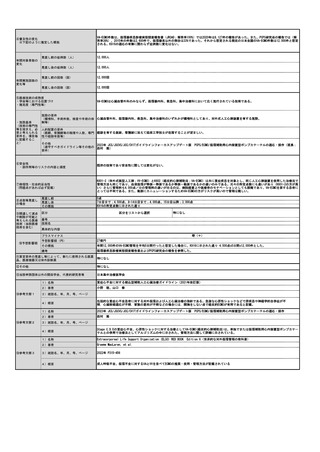

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

・日本褥瘡学会『褥瘡予防・管理ガイドライン(第5版)』では(文献1)、褥瘡発生後に「高エネルギー・高蛋白質の栄養補

給を提案する」、「亜鉛、アスコルビン酸、アルギニン、L-カルノシン、n-3系脂肪酸、コラーゲン加水分解物、β-ヒドロキ

シβ-メチル酪酸、α-ケトグルタル酸オルニチンなど疾患を考慮したうえで補給してもよい」と推奨しており、当該栄養療法

は褥瘡に対する中心的な栄養療法となっている。

・当該栄養療法の実施には、通常の食事から必要量を満たせない特定栄養素を含む補助食品の使用、褥瘡の治癒過程に応じた

特定栄養素の選択・調整、補助食品の継続摂取のための指導(嚥下機能評価含む)、有害事象(腎機能や血糖コントロール、

消化器症状など)のモニタリングが必要となり、褥瘡の栄養管理に3年程度の経験のある管理栄養士であれば実施可能な技術

である。

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体制 入院基本料、特定入院料を算定している。

等)

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門性 褥瘡の栄養管理に3年以上の経験を有する管理栄養士1名

や経験年数等)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の要 日本褥瘡学会『褥瘡予防・管理ガイドライン』に基づいた栄養療法を実施する。

件)

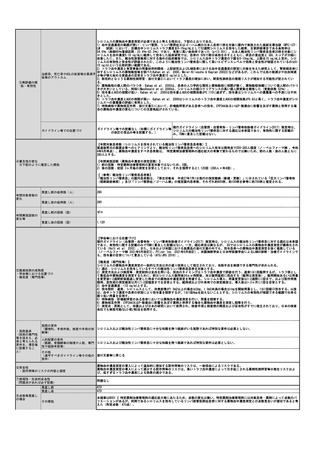

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

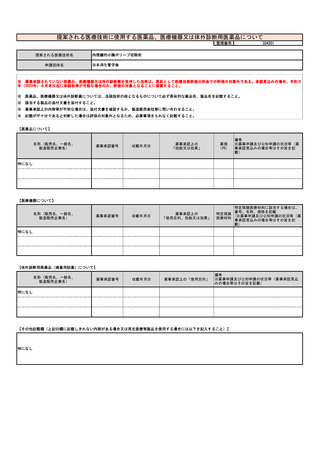

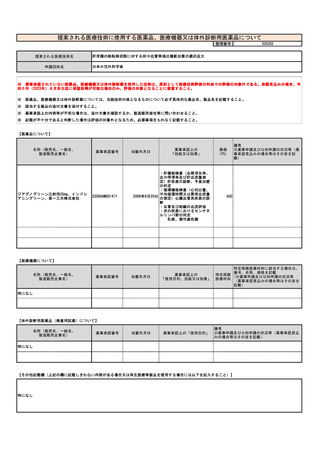

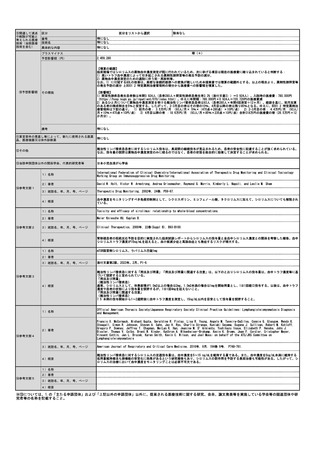

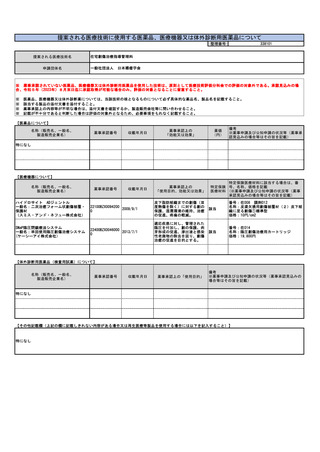

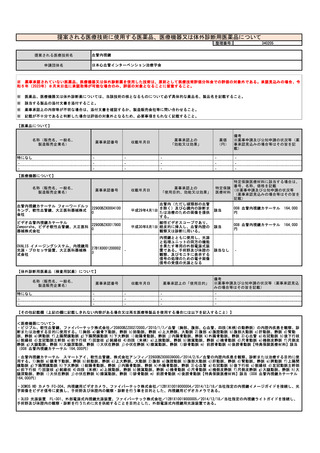

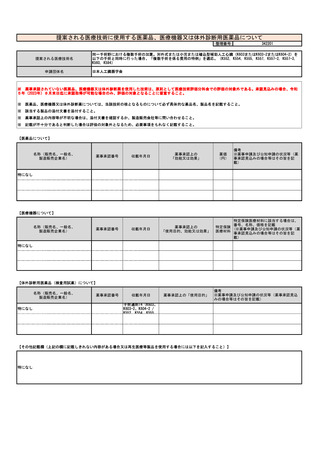

妥当と思われる診療報酬の区分

点数(1点10円)

⑩希望する診療

報酬上の取扱い

関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(③対象疾

患に対して現在

行われている医

療技術を含む)

その根拠

当該栄養療法の有害事象は、通常の栄養管理と変わらないことが報告されている。

・高エネルギー・高蛋白質補給:対照群の30例中5例(16.7%)、介入群30例中8例(27.6%)に有害事象が認められたが、有意

差はなかった(文献5)。

・アルギニンを含む栄養療法:17例中1例に、皮膚の発赤、熱発、腫脹、下痢が認められた(文献4)。介入群101例中2例、対

照群99例中3例に消化器症状が認められたが、差はなかった(Cereda E, Ann Intern Med 2015;162:167-174)。

・コラーゲン加水分解物を含む栄養療法: 18例中有害事象なし(文献4)、78例中下痢3例、便秘2例、いずれも1日で軽快し

た(Sugihara F, Science reports 2018;8:11403)。

・国際褥瘡ガイドラインでは、亜鉛補給量として40mg/日を越えないレベルとすることが示されている。

問題なし

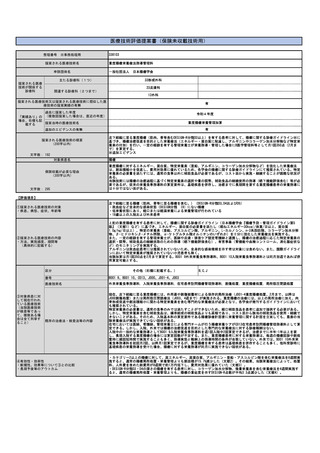

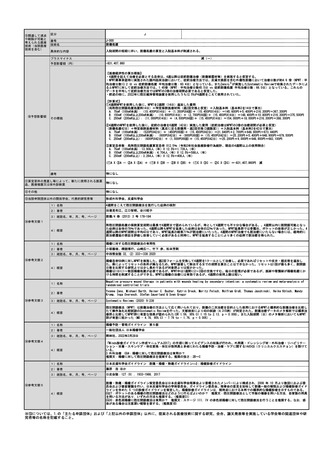

B

350

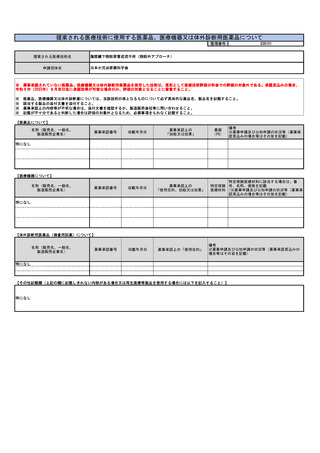

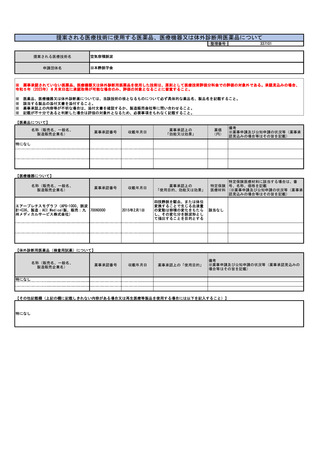

褥瘡の診療ガイドラインにて推奨されている創傷治癒促進に関わる特定栄養素の必要量は、通常の食事からのみでは満たせな

いため、当該栄養素を強化した補助食品を1日1本程度追加して提供することが必要になる。当該補助食品の市場価格は約200300円/本であり、標準組成の補助食品(約150-200円/本)より高額であるため、通常の食事療養費では不足し、コスト面を理

由に実施・継続ができない現状がある。褥瘡を有する患者に対する食事は、食事療養費の特別食加算の対象ではないが、相当

する額として1食76円×30日=2,280円が必要と見積もった。

また、褥瘡の治癒過程に応じた特定栄養素の選択・調整、補助食品の継続摂取のための指導(嚥下機能評価含む)、有害事象

(腎機能や血糖コントロール、消化器症状など)のモニタリングのために、一定の経験を有する管理栄養士1名の関与が必要

となる。この業務は、毎週の褥瘡回診時の関わりや相談室での指導等の様々な形式・時間・回数で包括的に実施されると想定

される。そのため、概算で1ヶ月30分程度の業務時間とし、人件費として約1,100円(令和4年国家公務員給与等実態調査より

医療職俸給表(二)の平均給与 時給換算約2,200円)を見積もった。

以上より、2,280円+1,100円=3,380円と見積り、数字をまるめて3,500円(350点)とした。

区分

番号

技術名

該当なし

該当なし

区分をリストから選択

具体的な内容

該当なし

2132