提案書11(2003頁~2199頁)医療技術評価・再評価提案書 (109 ページ)

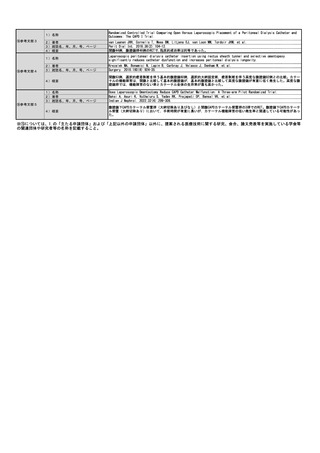

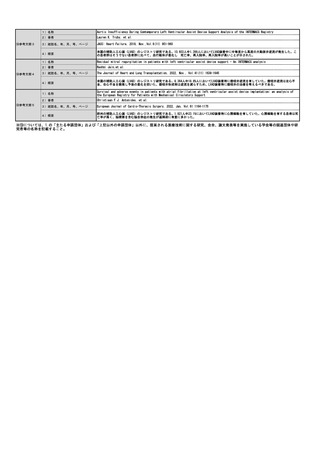

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

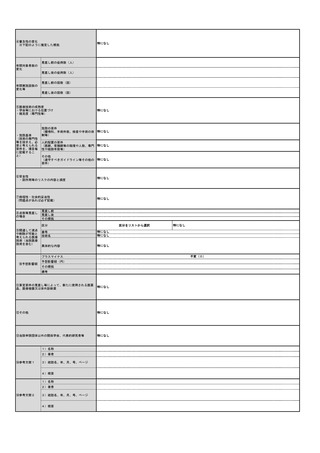

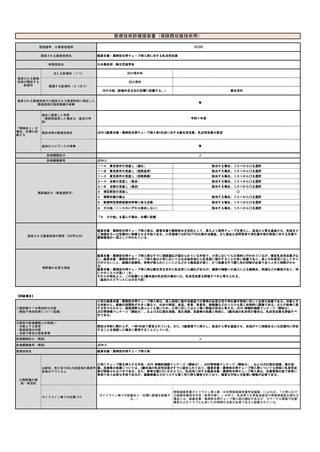

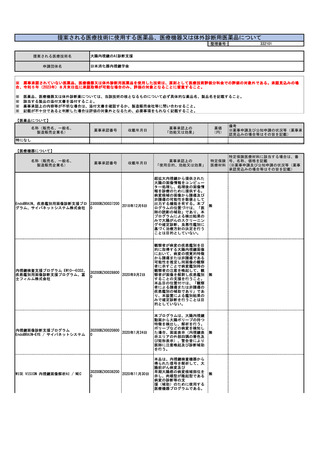

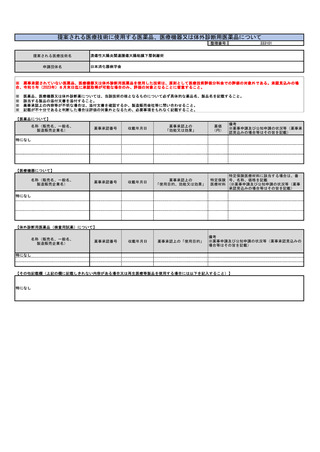

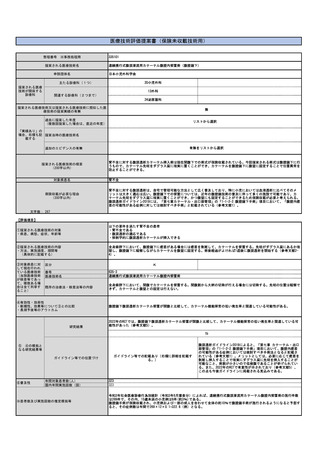

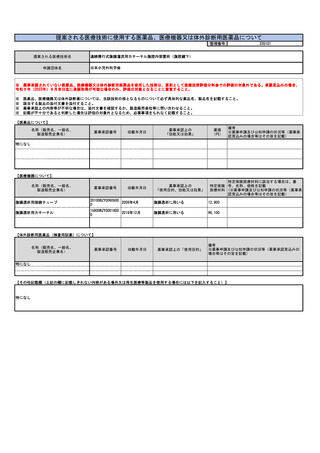

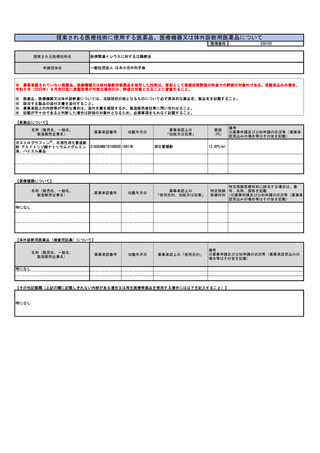

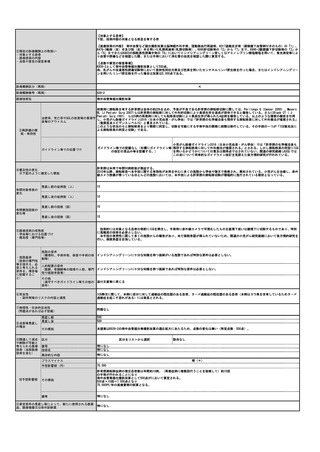

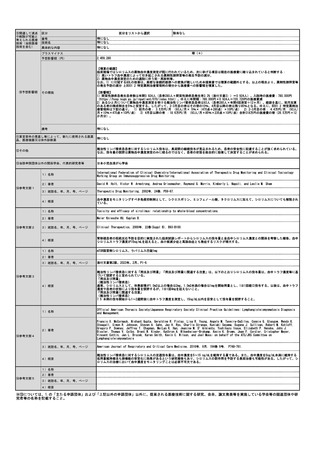

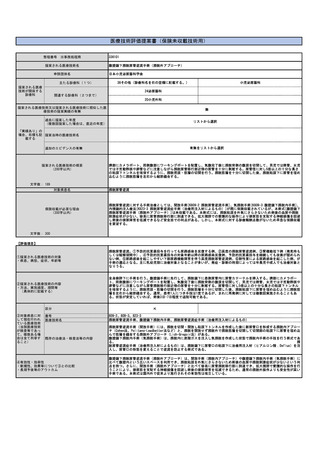

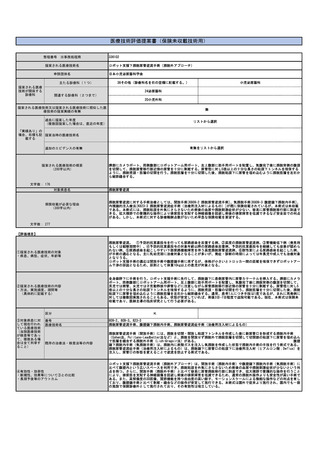

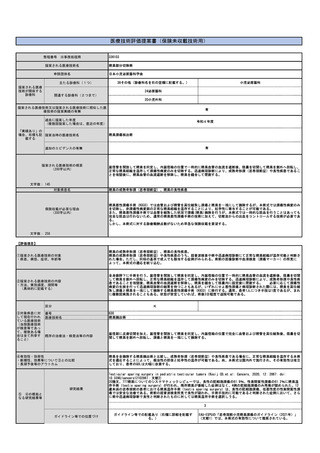

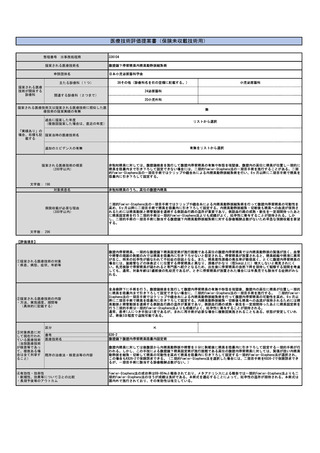

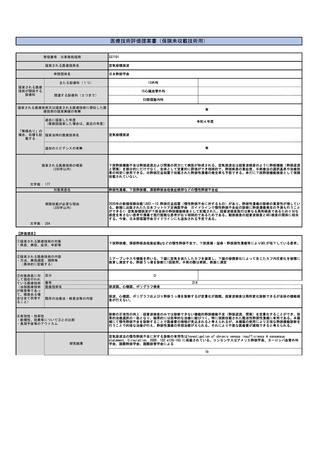

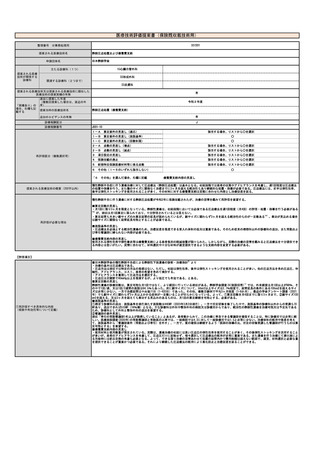

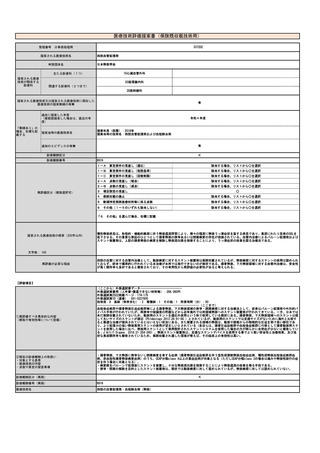

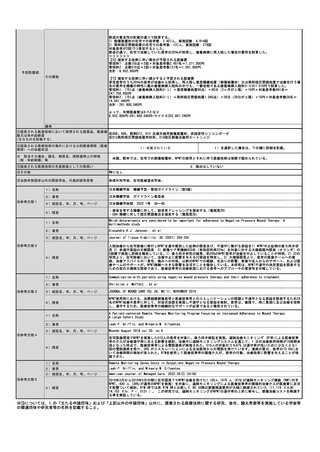

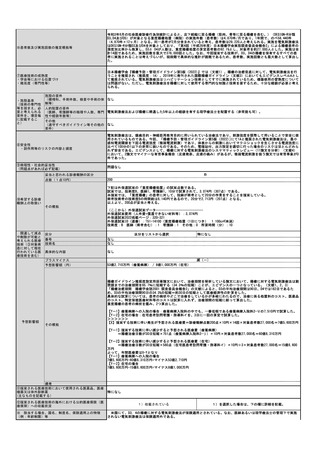

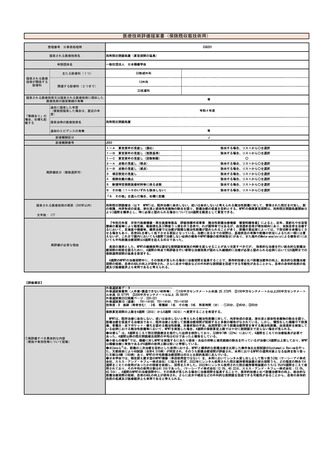

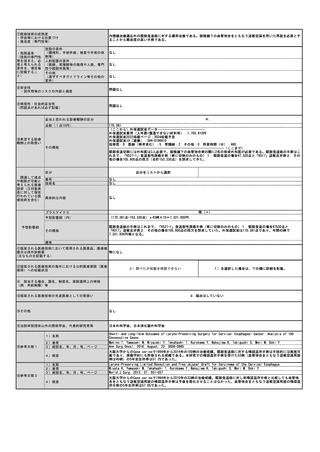

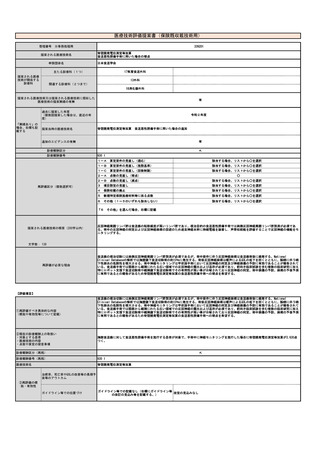

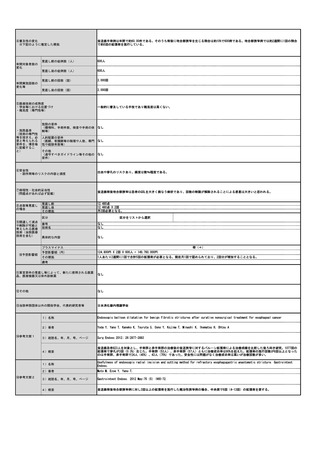

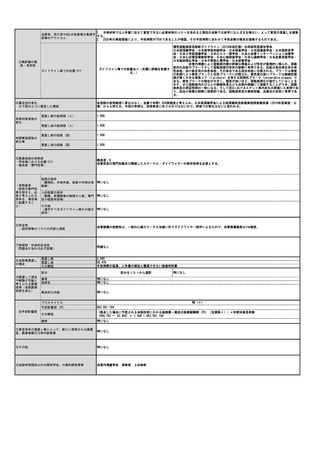

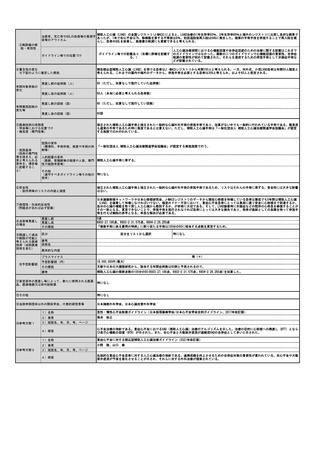

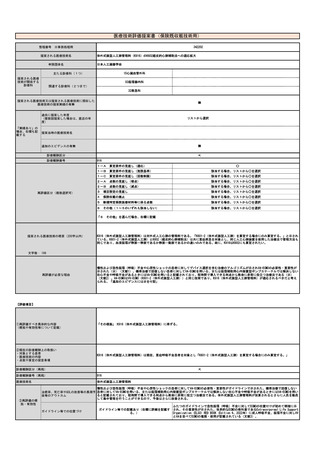

整理番号

337201

※事務処理用

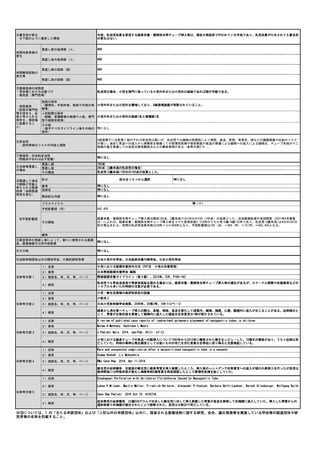

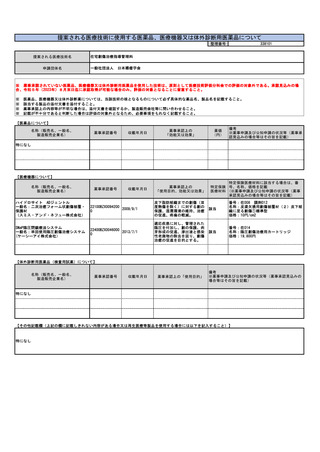

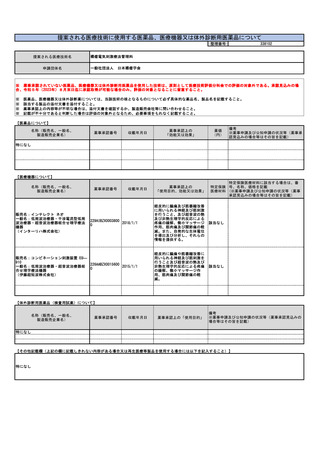

提案される医療技術名

申請団体名

静脈圧迫処置および療養費支給

日本静脈学会

15心臓血管外科

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

33形成外科

関連する診療科(2つまで)

23皮膚科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した

医療技術の提案実績の有無

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年

「実績あり」の 度)

場合、右欄も記

静脈圧迫処置(療養費支給)

提案当時の医療技術名

載する

有

令和2年度

有

追加のエビデンスの有無

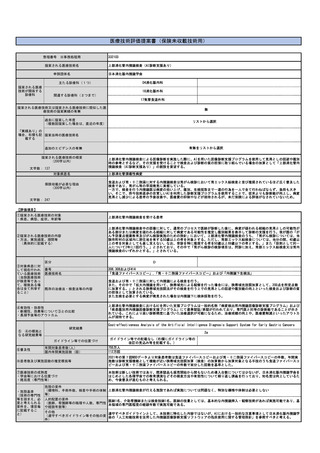

診療報酬区分

診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

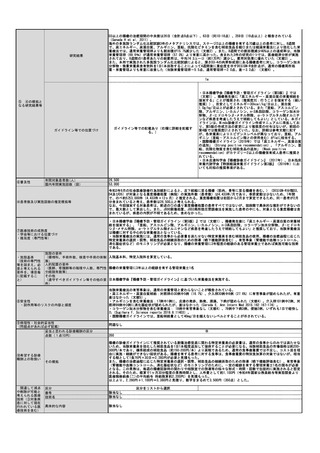

提案される医療技術の概要(200字以内)

J

J001-10

1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択

○

○

3

項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択

4

保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択

5

新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択

6

その他(1~5のいずれも該当しない)

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

○

療養費支給内容の見直し

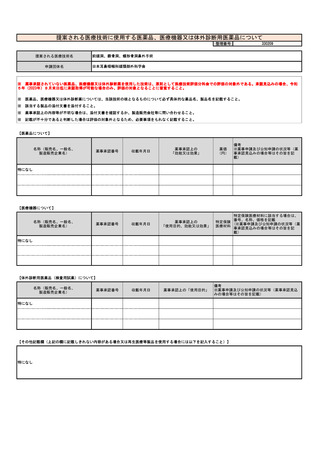

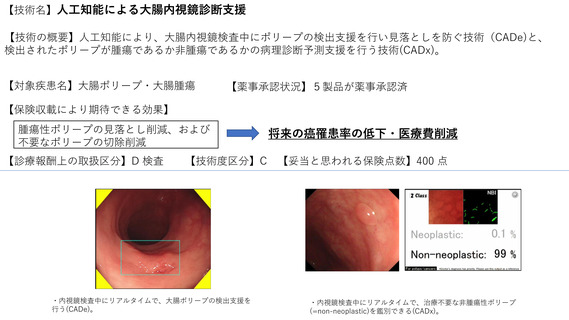

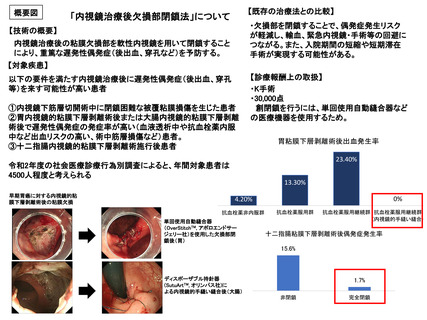

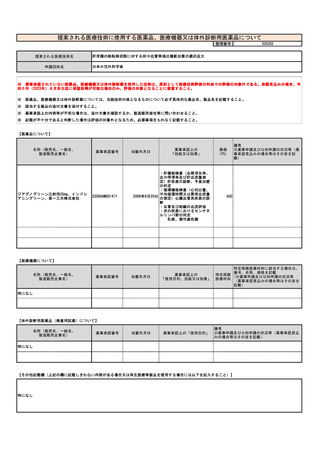

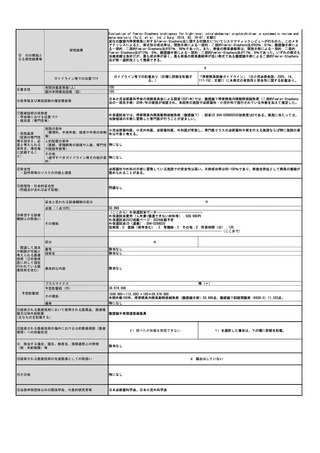

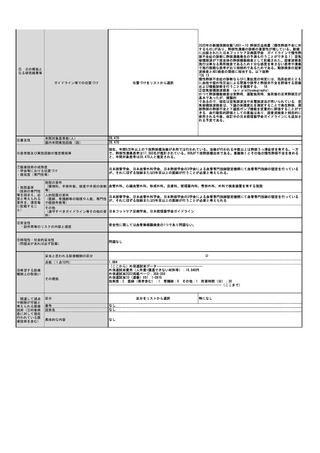

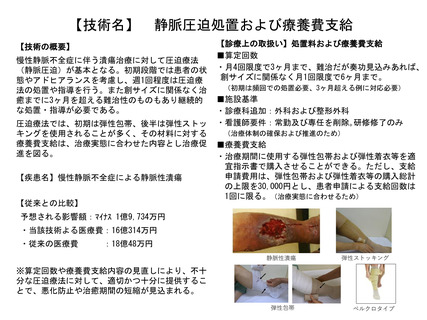

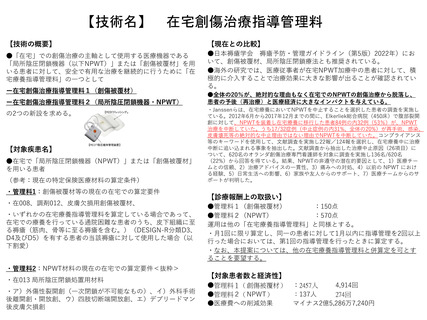

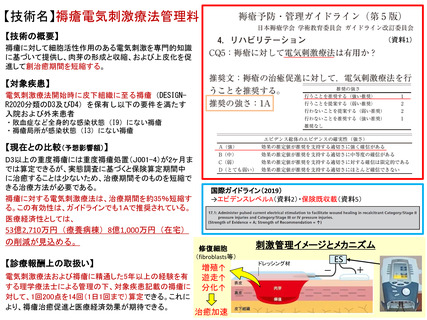

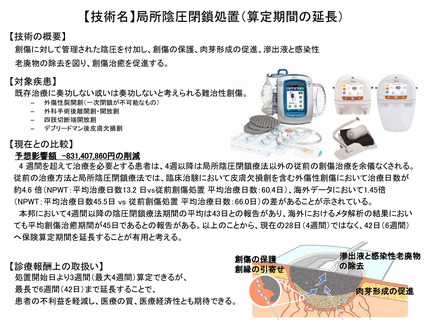

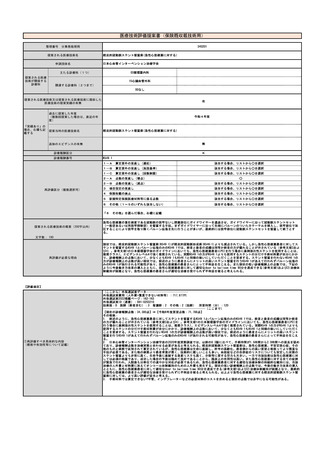

慢性静脈不全症に伴う潰瘍治療に対して圧迫療法(静脈圧迫処置)は基本となる。初期段階では患者の状態やアドヒアランスを考慮し、週1回程度は圧迫療法

の処置や指導を行う。また傷のサイズに関係なく治癒までに3ヶ月を超える難治性もあり継続的な処置・指導が必要である。圧迫療法には、前半は弾性包帯、

後半は弾性ストッキングを使用されることが多く、その材料に対する療養費支給は実態に合わせた内容とし治療促進を図る。

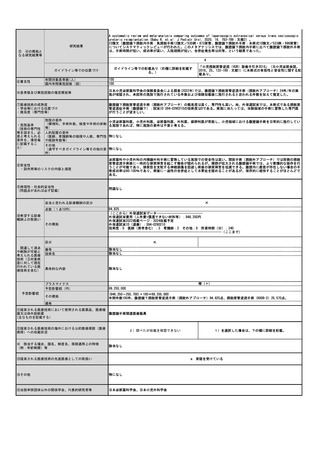

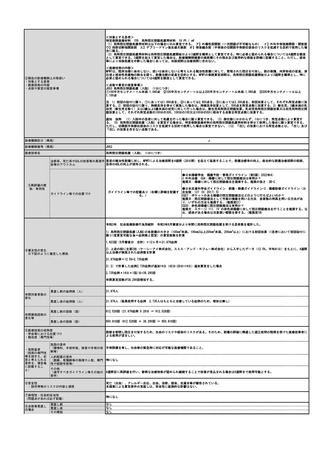

慢性静脈不全に伴う潰瘍に対する静脈圧迫処置が令和2年に保険収載されたが、治療の実情を鑑みて再評価を要望する。

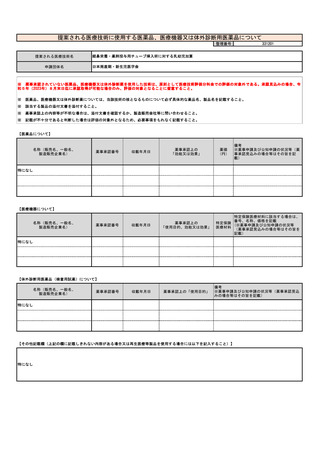

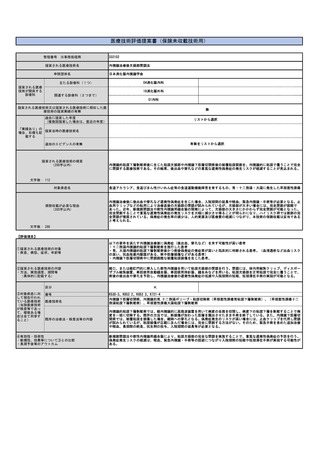

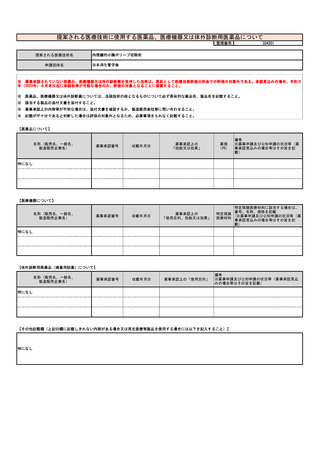

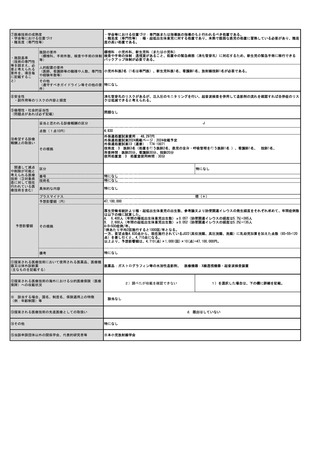

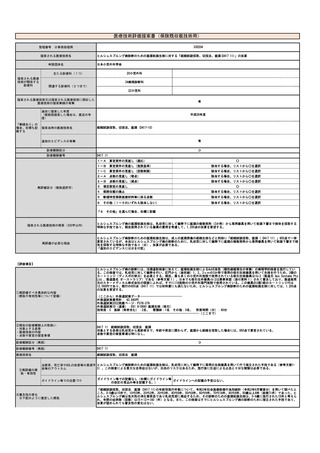

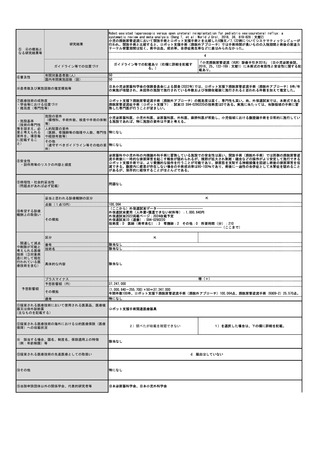

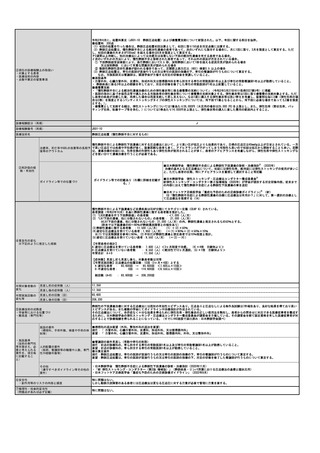

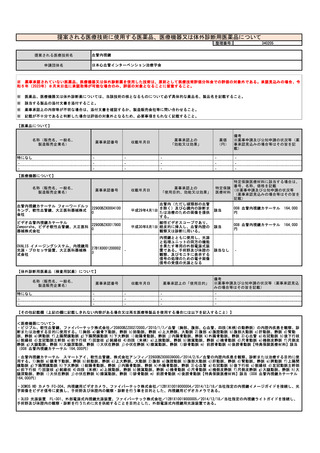

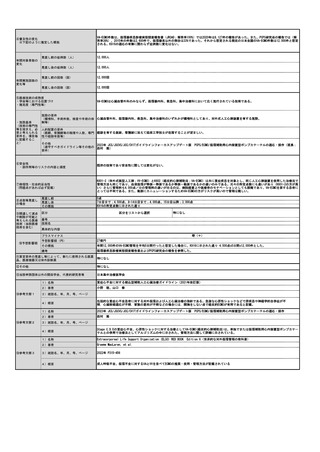

再評価が必要な理由

■算定回数の見直し

・月1回に限り3ヶ月を限度となっている。静脈性潰瘍は、初期段階においては必須である圧迫療法を週1回程度(月4回)の評価・処置・指導を行う必要がある

1*)

が、現状は月1回算定に限られており、十分評価されているとは言えない。

・算定期間も大きい創サイズのみ算定期間の延長が認められているが、創サイズに関わらず3ヶ月を超える難治性のものが一定数ある1*)。奏功が見込める場合

は創サイズに関係なく期間延長可能とすることが必要である。

■施設基準の見直し

・圧迫療法を必須とする難治性潰瘍のため、治癒促進を推進できる受入れ体制の拡充は重要である。そのため従来の標榜科以外の診療科の追加、また常勤およ

び専任看護師に縛られない内容が必要である。

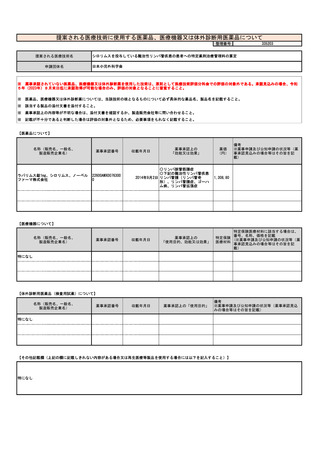

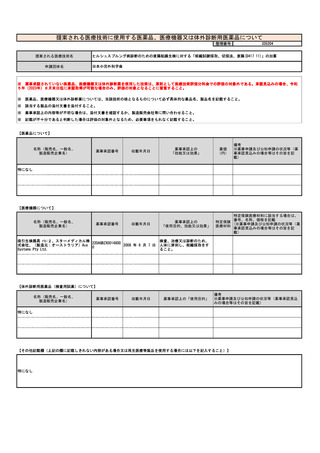

■療養費支給内容の見直し

使用される弾性包帯や弾性着衣等は療養費支給による患者負担の軽減措置が設けられた。しかしながら、実際の治療の実情を鑑みると圧迫療法を十分提供でき

る内容とは言いがたい。実情に合わせて、材料選択や十分な材料が適宜提供できるような支給内容を変更する必要がある。

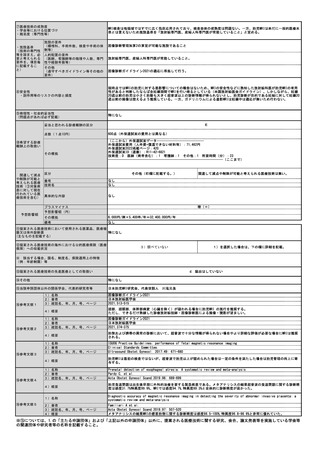

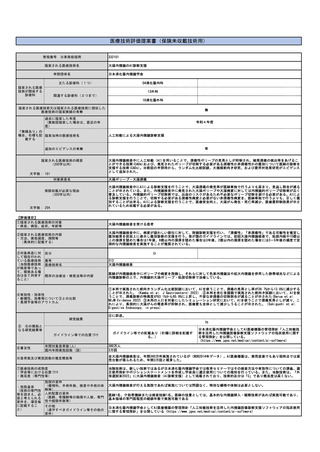

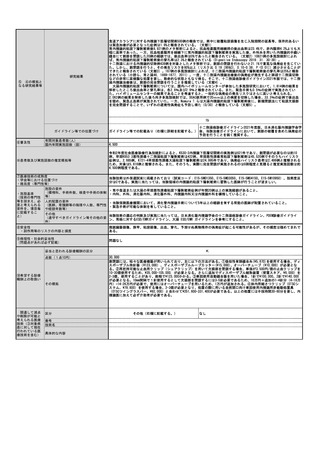

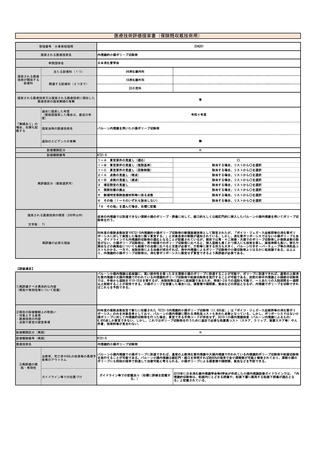

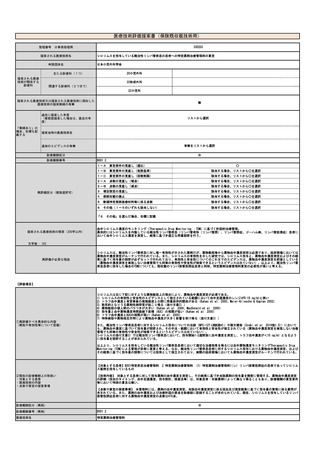

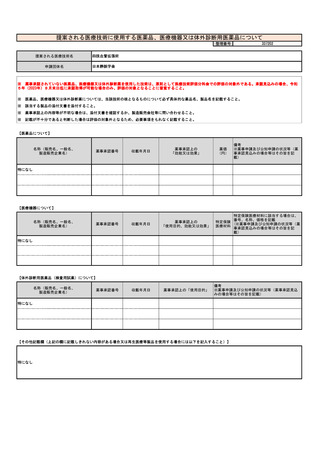

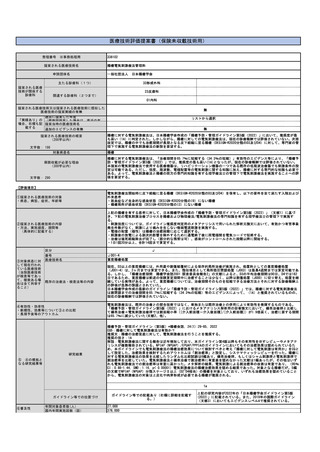

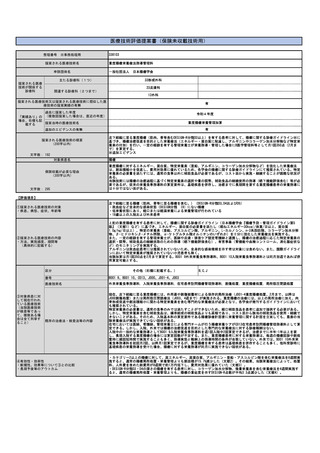

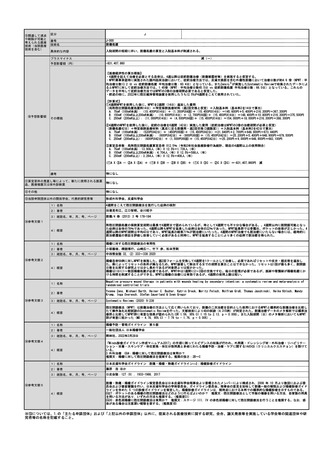

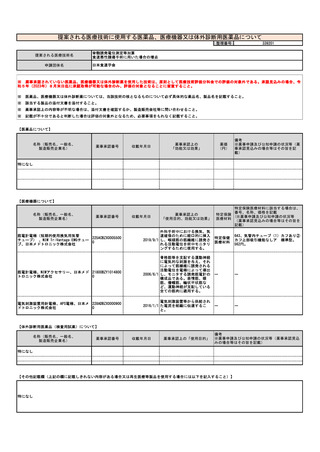

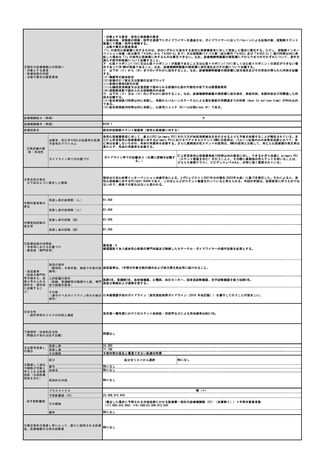

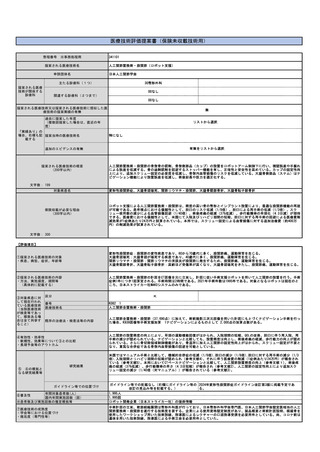

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容

(根拠や有効性等について記載)

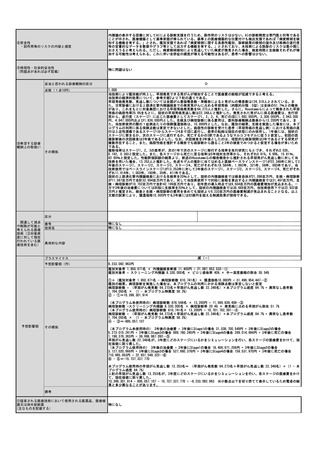

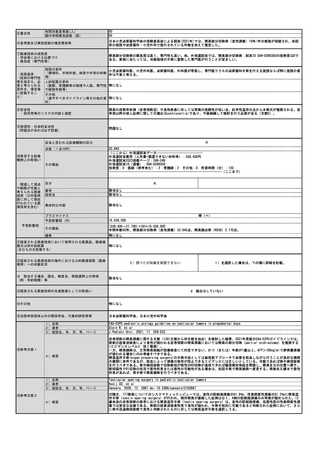

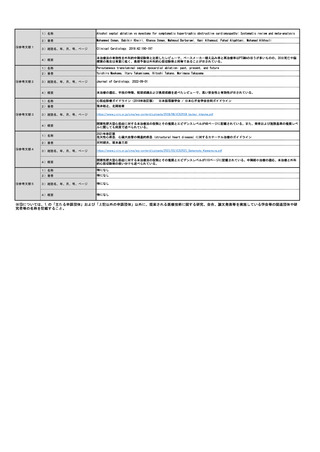

■日本静脈学会の慢性静脈不全症による静脈性下肢潰瘍の診断・治療指針2)より

・治療の基本は圧迫療法である。

・圧迫方法は現状では特定の方法の推奨はない。ただし、初期は弾性包帯、後半は弾性ストッキングを使用されることが多い。他の圧迫方法を含め圧迫圧、伸

縮性、アドヒアランス、コスト、患者の希望を含めて検討する。

・アドヒアランスを重視して圧迫方法を選択する。

・圧迫圧は足関節で40㎜Hg以上を推奨するが、より低圧でも有効である、とある。

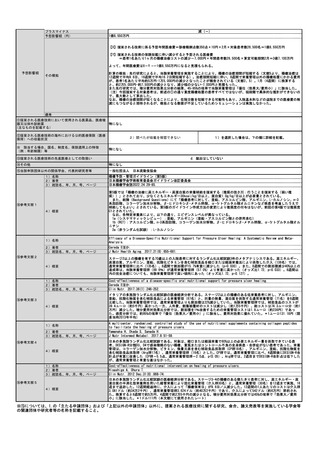

■算定回数の見直し

1)

静脈性潰瘍の診療回数は、算定可能な月1回ではなく、より頻回に行っている現状がある。静脈学会調査(97施設回答) では、外来頻度は月1回以上が99%、そ

の中で1回/週、又は1回/2週間の施設は64.5%もあった。次に創サイズについて、50㎝2以上サイズは2.7%程度で、期間延長の条件にある100cm2を超えるサイ

ズは非常に少ない。一方で治癒期間は中央値71日(1-420日)であった。その他、複数自験例で平均3ヶ月程度(1-6か月)、最近の学会アンケート調査(2021

年)でも創サイズに関わらず3ヶ月以上かかる症例が一定数いることが明らかになっている。よって、①算定回数を月4回までに限り3ヶ月まで、②創サイズ100

㎝2を超える、又は3ヶ月を超えても奏功する見込みのあるものは、月1回の算定継続を可能とする、必要がある。

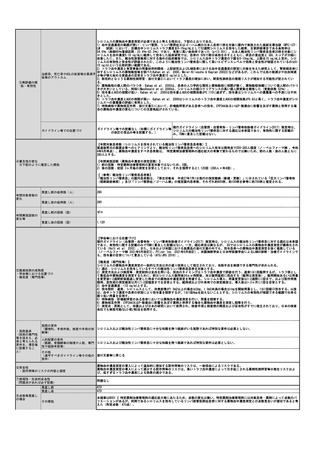

■施設基準の見直し

①標ぼう診療科の追加:施設基準を現在満たす施設数は440軒(2023年3月2日現在)。一方で所定研修を修了した中で、施設基準の診療科以外からの受講も70

軒あり、追加できれば510軒(16%増)となる。主な診療科は外科や整形外科の病院又は診療所からであり、難治性の静脈性潰瘍を治療可能又は予定先である

ため、診療科として外科と整形外科の追加を要望する。

②看護師の要件見直し

現状「専任の常勤看護師1名以上が勤務していること」とあるが、患者数からみて、この治療に専念できる看護師を確保することは、特に診療所では非常に難

しい。医療施設調査(2020年)の常勤看護師と常勤医の比率では、一般病院では4.2に対して一般診療所では1.5と非常に少ない。治療体制の維持や推進を考え

て、施設基準から「看護師要件(常勤および専任)を外す」、一方で、質の確保は継続するよう「医師の指導の元、所定の研修受講した看護師が行うものは算

定可能とする」を要望する。

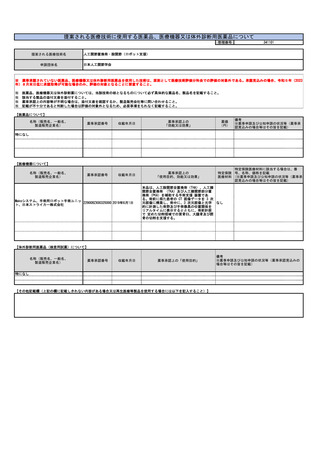

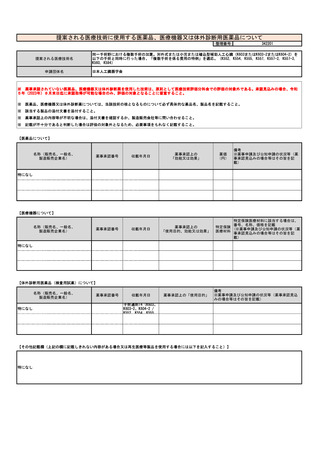

■療養費支給内容の見直し

・使用材料と使用数量が限定されている。実際は、潰瘍治療の初期には高い圧迫圧の弾性包帯を使用することが多く、その後弾性ストッキングを活用すること

が多いが、患者のアドヒアランスを考慮して、圧迫圧だけに固執せず、様々選択して圧迫療法の維持が非常に重要である。また潰瘍を伴う治療にて滲出液によ

る汚染時には新品交換の考慮も必要となる。よって、できる限り治療の実情あわせて処置の期間内かつ費用総額は超えない範囲で、適宜、材料選択と必要な量

を提供できることが重要かつ必要である。それにより継続した圧迫療法の維持により悪化防止と治癒促進を図ることができる。

2111